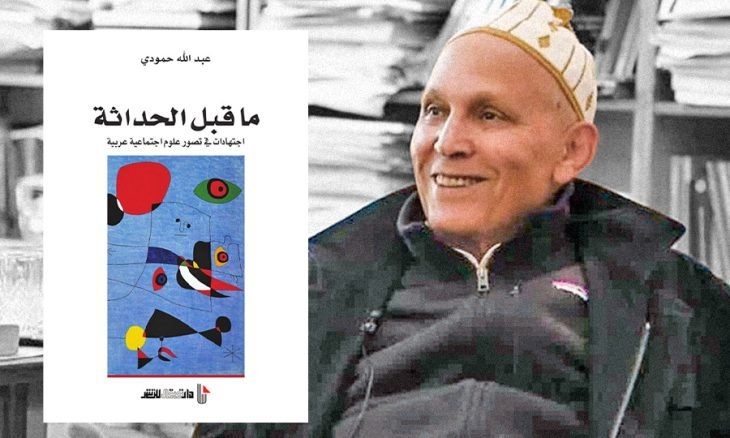

ما قبل الحداثة: رسائل الأنثروبولوجي المغربي عبد الله حمودي

2022-07-30

محمد تركي الربيعو

لا شكّ في أنّ أي حديث حول نتاج الأنثروبولوجي المغربي عبد الله حمودي، ليس بالأمر اليسير. فالتعامل مع نتاج هذا العالم، وبالأخص هذه الأيام، عادة ما يحمّل صاحبه مهمة صعبة، خاصة أنّ هناك أجيالا تشعر بالمديونية تجاهه، على صعيد ما قدمه من كتب وأبحاث غاية في الأهمية، وشكّلت في فترات صدورها فتحا معرفيا. واذكر هنا بالأخص أطروحته حول طقوس الأضحية وأقنعتها، والتي قدّم فيها حمودي قراءة جديدة وفريدة للطقوس التي تصاحب المواسم الدينية في المغرب، مثل طقس بلماون/بوجلود، الذي يجري خلاله ارتداء لباس للحيوانات، وخروج للرجال من القرية، وانقلاب للأدوار بين الرجال والنساء. وفي الوقت الذي وجد فيه أنثروبولوجيون كولونياليون أنّ هذه الطقوس لا علاقة لها بالطقوس الإسلامية، وإنها ربما تكون ناجمة عن طقوس وثنية قديمة، كان حمودي يأتي بقراءة جديدة للمقدس الإسلامي. فالمقدس وفق ما يراه روجيه كايوا ينقسم إلى مقدس احترام (الصيام) ومقدس الانتهاك (الاسراف في الطعام في أيام العيد). وهو بذلك كان يرى أنّ طقس بلماون (طور حمودي رؤية كايوا ميدانيا وعدّل عليها) وباقي الطقوس التي تبدو غريبة وتتعرض للهجوم من قبل الوهابيين، ليست سوى جزء من المقدس الإسلامي الصوفي. وبعد هذه الأطروحة، سيعرف حمودي من خلال أطروحته الأخرى «الشيخ والمريد» التي وجد خلالها أن تفسير السلطوية في العالم العربي عادة ما يعاني من قصور، كونه يستند إلى مقاربات اقتصادية وسياسية حسب. بينما سيرى من خلال قراءته أنّ هناك جذورا أعمق تشرعن لهذا الاستبداد العربي (المغربي) وتتمثّل في انتقال فكرة العلاقة بين الشيخ والمريد من الحقل الصوفي إلى الحقل السياسي العربي.

وهذا ما يتقاطع مع الرواية التي يسردها الطبيب السوري سامي الجندي في مذكراته «موت البعث» إذ يذكر أنه في أول لقاء جرى بعد تأسيس حزب البعث «جناح زكي الأرسوزي» جلسوا جميعهم على كراس صغيرة، بينما توسطهم الأرسوزي وهو يجلس على كرس طويل، وكأنه شيخهم وهم المريدون، وهو ما يذكره كذلك السياسي الكردي الراحل جلال الطالباني في علاقته مع الملا مصطفى البارزاني، وكيف أنه في اللقاء الأول به رمى نفسه في أحضان البارزاني وهو يقول «أنت شيخي وأنا المريد». لكن على الرغم من طرافة فكرة حمودي هنا، وتقاطعها مع صور عديدة في الحقل السياسي العربي، بيد أنّ أطروحته هنا لم تحظ بالترحيب الذي حظيت به أطروحته الأولى.

وأذكر هنا مثلا النقد المهم الذي وجهه له زميله الأنثروبولوجي المغربي حسن رشيق، الذي وجد مثلا أنه على الرغم من الحفاظ على طقس تقبيل الملك في المغرب من قبل الأعيان والسياسيين، مما يذكرنا بالطقوس الصوفية، لكن العلاقة بين الطرفين لم تكن عبر التاريخ كما هو الشأن بالنسبة إلى المريد وشيخه. فعلاقة الأعيان، وحتى المقربين من الملك، تكاد تكون ظرفية، ودراستها تعود إلى تصور وتجديد البروتوكول حسب الأنظمة السياسية أكثر منها إلى علاقة مصاحبة سلطوية تسمو على التاريخ والسياق التاريخي (رشيق) ـ كما أن التاريخ المغربي يكشف لنا أن المرور للسلطة يمر أيضا عبر الهامشية والمعارضة والتمرد، بدل الخضوع والتقرب الصوفي.

تأسيس أنثروبولوجيا عربية

ولن يقف حمودي عند هذا الحد، فالمتابع لنتاجه المعرفي، يلاحظ تركيزه في السنوات الأخيرة على تأسيس أنثروبولوجيا عربية، وقد أصدر لهذه الغاية كتبا عديدة، وبدا بعضها متشائما حيال المدرسة الأنثروبولوجية المغربية (أذكر هنا التقرير الثاني للمجلس العربي للعلوم الاجتماعية، الذي أشرف على إعداده) إذ وجد أنّ الأنثروبولوجيا المغربية تعيش في مأزق كبير على صعيد تجديد رؤيتها وأجنداتها، فهي ما تزال محاصرة من أسوار القبيلة والطقوس الدينية، وغير قادرة على الدخول للمدينة والسير داخلها. في حين لاحظ أنّ الواقع في المشرق أفضل حالا، ليس على صعيد الدراسات، وإنما على مستوى بعض الأعمال التي قاربت ما يحدث في المجتمع (الأفلام القصيرة). وربما هذا التشاؤم، أو لنقل هذا النقد لواقع المدرسة المغربية، يتقاطع مع مشروع حمودي الأوسع والرامي إلى تأسيس أنثروبولوجيا عربية. وهذا ما ظهر من خلال عدد من الكتب كان آخرها ما صدر قبل أسابيع قليلة بعنوان «ما قبل الحداثة.. اجتهادات في تصور علوم اجتماعية عربية» دار توبقال. لكن قبل المرور على قراءة بعض أفكاره، سأعود لما ذكرته في البداية، من أنّ التعامل مع مشروع حمودي، يعد أمرا ثقيلا، من ناحية الشعور بالمديونية تجاه ما قدمه، وأيضا لموقعه في الحقل الأكاديمي ومعرفته الواسعة. مع ذلك، في الشام يقال عادة «العتب على قد المحبة» وربما هذا ما سيدفعنا هذه المرة إلى نقد بعض الرسائل العتيقة التي يوجهها حمودي في هذا الكتاب. وهنا أرجو ألا يفهم من كلمة «عتيقة» أنها تعني بالضرورة فقط ما قدم وبلغ نهايته ومداه، بل لها معنى آخر يتعلق أحيانا بحفظ الشيء ليغدو أكثر طيبة. لكن قبل إبداء بعض الملاحظات، لا بد من الإحاطة قليلا ببعض أفكاره في هذا السفر الصغير. فالكتاب عبارة عن مجموعة دراسات نشرها حمودي منذ عام 2009 إلى 2021، وتدور في مجملها حول موضوع كيف نؤسّس لرؤية عربية في دراسة الميدان، ولذلك يقترح العودة بنا إلى ما هو تقليدي أو تراثي، لا للقطيعة مع النتاج الغربي كما يروم بعض الباحثين، وإنما من أجل العثور على نموذج يتجاوز النموذج الكولونيالي (القرن التاسع عشر) الذي يحشر العالم كما يراه في خانة البدائي مقارنة بحداثة تحتكر الكونية لنفسها.

وسيجد حمودي ضالته في مشروع يعود للقرن الحادي عشر، كتبه البيروني عن الهند، بعنوان «كتاب في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل ومرذولة».

وسيجد حمودي ضالته في مشروع يعود للقرن الحادي عشر، كتبه البيروني عن الهند، بعنوان «كتاب في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل ومرذولة». وهنا يرى أن ما يميز «الفرق البيروني» عن «الفرق الأور/الأمريكية» في الأنثروبولوجيا «الأول من نوع لا يحشر أهل الهند خارج مفهوم جامع للبشرية، على خلاف الفرق الذي تأسست عليه الأنثروبولوجيا، الذي قسم البشر إلى نوعين، نوع بدائي ونوع متحضر، وخصصت الأنثروبولوجيا لدراسة الأول، وتبين أيضا أن هذا الفرق ظهر على أسس ثنائية الحداثة والتقليد. ويضيف «الرجوع إلى الفرق البيروني يمكن من الانفلات من قبضة إبستمية الفرق الكولونيالي ليساهم في تأسيس خطاب أنثروبولوجي متجدد». ولدعم رؤيته يحاول حمودي جاهدا تبيان أن البيروني، رغم ارتباطه بمشاريع سياسية، لكنه نجح في تشكيل معرفة حيادية بالمجتمع الهندي وطبقاته وأديانه. وهنا يبرع حمودي في التقاط الصور الإثنوغرافية العديدة التي التقطها البيروني عن الهنود وحياتهم، منتقيا أحيانا الوقائع التي تعزز فرضيته. ولعل البحث عن جد للعلوم ليست مقتصرة على حمودي، إذ سبقه عالم الاجتماع ارنست غلنر، الذي عدّ ابن خلدون عالم اجتماع قبل اختراع مصطلح علم الاجتماع بزمن طويل. وجاء قبل سنوات الأنثروبولوجي العراقي فاضل الربيعي ليقول لنا إن الأصمعي هو إمام الأنثروبولوجيا العربية. بينما نرى أنه حتى لو بدت كل هذه الجهود مهمة وتأسيسية، لكن ما لا يراعيه أو يتناساه هؤلاء أن مجتمعات الماضي غير مجتمعات الحاضر، وأن جعل كتابات ومناهج هؤلاء ذات علاقة بقضايا الزمن المعاصر (كما حدث مع ابن خلدون) ليس ناجعا أو دقيقا بالضرورة. كما أن السعي نحو الكشف، أو صناعة جد أنثروبولوجي عربي أكثر نزاهة من الأنثروبولوجي الأوروبي! لا يمكن الحكم عليه دون عقد مقارنة بين ما ذكره البيروني (المثقف القريب من سلطة الإسلام المهددة للهنود) ونص كتبه هندي أو شخص آخر، لنرى إلى أين وصل جدنا الأنثروبولوجي مقارنة بزملائه من بلدان أخرى، وهل أسس فعلا لنص ومنهج عابر للزمان، أم أنه ابن زمنه، وهو ما لا نراه في قراءة حمودي.

الملك ومريدوه

ويبدو أن أطروحة «الشيخ والمريد» والرود عليها، وخاصة تلك التي وصفت ما قدمه حمودي بالرؤية الثقافوية، سيجعله يبحث ويراجع في أسس خطاطته. وهذا ما نراه في أحد فصول الكتاب المعنونة «تحولات سلطوية.. مقاربة التحول من منظور التناسخ» إذ يبدو في هذه الدراسة وكأنه يعيد النظر في أطروحته من خلال الاستعانة هذه المرة بفكرة الاستنساخ والحلول، المرتبطة باللاهوت الهندوسي، التي ترى أنّ الحلول لا تعني انتقال الروح إلى جسم آخر، بل هي عملية تتولد عنها وتتبعها نسخ متعددة ومختلفة. والنسخة لا تلغي الأصل، لكنها تسمح بظهور «تحولات». وبهذه الصياغة يرى حمودي أن الاستنساخ يصبح مفهوما قابلا للترحيل إلى ميدان السياسة، كما فعل سابقا عندما رحل مفهوم الشيخ والمريد إلى الحقل السياسي، لكن فكرة التحول هي ربما ما جعلته يتعلق هذه المرة بالفكرة الهندوسية على صالح الصوفية الإسلامية، لأنها قد تصحح من رؤيته السابقة، أو توضح مقصده من أطروحته حول الشيخ والمريد. ففي المغرب هناك ازدواجية مرتبطة بجسم الملك، أي له جسم مادي، وجسم معنوي (روحي) وبالجلوس على العرش يحل ولي العهد بالجسم الروحي للملك وسلسلة من الملوك. وبالتالي هي عملية تناسخ بالمعنى الذي حددته الرؤية الهندوسية، بين سابق ولاحق، وأيضا بمعنى انتقال ذلك اللامادي من بدن إلى بدن. لكن السابق لا ينقرض لأنه يبقى حاضرا بصفة من صفات عدة منها، أن الخلف يلتحق بالسلف، ويخلد ذكره ضمن المشيدين والبناة. لكن التحول اليوم في حياة السلطة المغربية لن يقتصر، كما يرى حمودي، على إعادة إنتاج القوالب. فهناك تغيير يحدث في سياسات السلطوية، لا تقتصر على معادلة الشيخ والمريد، أو كما يكتب: (في المجهود الجديد الذي أقدمه اليوم أتابع تحولات ذلك النظام، ودائما بمقاربة ثقافية، وليست ثقافوية كما ظن البعض، وذلك راجع لكونهم توهموا أن نظريتي تفترض قوالب تسكن في الأذهان فقط، بدلا من مقاربة الثقافة، كما أحاول تصورها وتوضيحها بالخصوص في الملاحظات السابقة حول ثنائية: جسد مادي/جسد روحي، ومفهوم إعادة إنتاج القوالب مع اعتبار التغيير). وهنا يعترف بأنّ البلاد ربما دخلت مرحلة أصبحت فيها محدودية إيقاع المراسيم ظاهرة للعيان، ولذلك اندفعت السلطة نحو تأسيس أدوات ضبط جديدة عبر السيطرة على المشاريع والموارد المالية، وشراء الذمم والمحسوبيات، وبذلك أخذ يتساكن مفهوم مستثمر مع «أمير المؤمنين». وهنا نرى أن حمودي يقرر الابتعاد عن قصور التحليل الثقافي لصالح الاقتراب أكثر من دراسة البنى الاقتصادية، وأدوات الضبط الجديدة التي تعيشها البلاد، لكن ربما ما لا يعير له أي اهتمام، هو السؤال حول الكيفية التي سيؤثر فيها الاقتصادي ـ المستثمر/الملك على النظام السياسي بأكمله في المستقبل.

يعتمد حمودي على نظرياته السابقة (الشيخ والمريد) مع تطوير لها، أو من خلال البحث عن نبي أنثروبولوجي يساوي بين الشعوب، خلافا للأنثروبولوجيين الأوروبيين في القرن التاسع عشر.

حمودي والعدة الأنثروبولوجية

وكما لاحظنا، فإن حمودي يبقى يعتمد على نظرياته السابقة (الشيخ والمريد) مع تطوير لها، أو من خلال البحث عن نبي أنثروبولوجي يساوي بين الشعوب، خلافا للأنثروبولوجيين الأوروبيين في القرن التاسع عشر. وهنا مربط الفرس ربما، وهو لماذا يقرر شيخنا العودة بنا للماضي، أو اعتماد أدواته السابقة للتأسيس لأنثروبولوجيا عربية جديدة؟ ولماذا نعود للبحث عن هوية أخرى للحقل، بينما الميدان هو على بعد خطوات منا. والأفضل من العودة للبيروني وابن خلدون، هو دفع الباحثين إلى الخوض في غمار البحث الإثنوغرافي، ومن ثم الخوض لاحقا في تفاصيل النقد المزدوج الذي يدعونا للالتزام به. ولأكون أكثر وضوحا هنا، يشعرنا حمودي وهو يقرأ في واقع العمل الميداني، بأنّ النموذج الذي يبني عليه نتائجه هو النموذج الكولونيالي، والذي عاشه الباحث المغربي والعربي في المنطقة في فترة الخمسينيات والستينيات، بينما الواقع قد تغير كثيرا. فمثلا نرى اليوم باحثين محليين عربا يشاركون ويتقدمون في دراسة قضايا وزوايا عديدة قبل الباحثين الغربيين، ويدون إدراكا عميقا للنظريات الأنثروبولوجية التقليدية، ويعيشون يوميا تجارب ميدانية كثيفة وغنية، ما يجعلها أحيانا متقدمة على الكتابات والنصائح النظرية، دون أن يعني ذلك عدم الالتفات لها. ولعل ما يسجل لحمودي في هذا الجانب، أنه يبدي نقدا مبطنا لكثرة الكتابات النظرية العربية عن السوسيولوجيا، وبالأخص المداخل، والتي أغرقت جيلا كاملا، في رأينا، في مبارزات نظرية لا تنتهي، بينما يرى أن التنظير في هذا الشأن يجب أن يأتي في مرحلة لاحقة. لكن ما نختلف معه في هذا الأمر، هو أننا ننتظر منه أن لا يتوقف عند هذا الحد، أو الدعوة للحذر في دراسة الميدان، وإنما أيضا أن يدفع بنا نحو حقول أخرى بعيدة عن المقدس والصوفية والسياسة التقليدية. ليس لأنها لم تعد مهمة، بل لأن هناك ظواهر واهتمامات جديدة يبدو أن القرب منها ودراستها بات يفتح أمامنا أبوابا جديدة لفهم ما نعيشه اليوم، بدءا من كرة القدم مرورا بالهجرة والعنف وانقسام المدينة وعشرات المواضيع الأخرى، والتي يعيش يومياتها الباحث العربي وتضغط عليه، ويبدو أنه لا تصلح أي دعوة لبناء أنثروبولوجيا عربية دون الإشارة إليها، ودون الاستماع أيضا إلى نصائح في كيفية الخوض فيها من خلال عالمنا عبد الله حمودي.

كاتب سوري