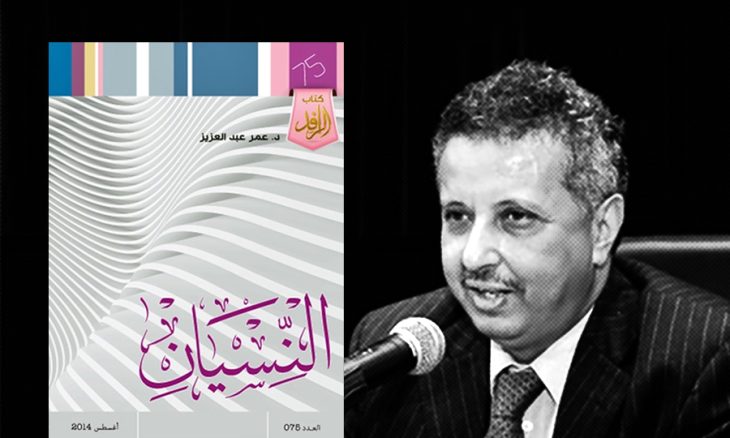

كتاب «النسيان» لعمر عبد العزيز: صناعة النص بين غياب الرؤية وتبدد الدلالة

2022-07-22

حمزة قناوي

ما القيمةُ من أي تأليفٍ إنشائي إذا لم يتولد منه معنى؟ سؤالٌ بدا ملحاً عند قراءة العمل السردي المقدم من الكاتب عمر عبد العزيز تحت عنوان: «النسيان» والصادر عن كتاب الرافد. مع ملاحظة أن هناكَ فَارقاً كبيراً بين «اللامعنى» كثيمة وهدف مقصود في حد ذاته، عندما يرغب الكاتب في أن يؤكد الرؤية المتشظية، واللامعنى كحصيلةٍ لتنافر وحدات العمل الأدبي، وعدم اتساق بنياته، بحيث يبدو النص عند كل من: المستوى السطحي، والمستوى العميق ـ وأقصد هنا المفاهيم ذاتها التي يشير إليها جريماس في طريقةِ توليدِ الدلالةِ والمعاني في النصوص الأدبية، يبدو كلا المستويين متنافرين معاً، وغير متسقين، فلا ننجح في الوصول إلى أي معنى، أو معطى جمالي ممكن من قراءة النص.

يقول والاس مارتن: «ليست التقنيات السردية، رغم كل شيء، غايات في ذاتها، وإنما هي وسائل لتحقيق تأثيرات معينة، ولا نستطيع أن نعرف ماهية مسرودة ما إلا في علاقتها بما تفعل، وفي حين تتنوع أهداف القراء والكتاب فإنها لا يمكن أن تنفصل عن أسئلة القيمة والمعنى». وإنني أفترض بداهة، أن كلاً من: المعنى والقيمة، والتقنيات السردية، وجهانِ لعملةٍ واحدة، فمتى كانت التقنيات السردية متميزة وجيدة، كانت هناك قيمة مضافة للمعنى والقيمة، والعكس صحيح، فمتى كان المعنى المتولد مشوشاً، ويصعب الإمساك به، كان ذلك دليلاً على ضعفِ التقنياتِ السردية، وقلة فاعليتها أيضاً، فالعملية الجمالية عمليةٌ متكاملة في النهاية، يؤدي بعضها إلى بعض.

فحين يكون لدى النص الإمكانات السردية السليمة، والقوام المتماسك، يسهّل ذلك على الناقد/ القارئ مهمته، ويجعله قادراً على التفاعل مع النص. يقول حسين الخمري: «لا تعني القراء مجرد إعادة كتابة النص الأدبي بأسلوب جديد، أو إعادة ترتيب مواده اللغوية ومضامينه وتوزيعها توزيعاً جديداً ليوهم الغير بأنه قام بعملٍ جديدٍ انطلاقاً من النص القديم، بل إن مهمته هي زرع المعنى في العمل الأدبي لا تحويله إلى كومة من الصيغ والتراكيب التي لا دلالة لها» ومن ثم فإنني أطرح المقطع التالي للتأمُّل: (هل يمكن الخروج منه بتوليد دلالي؟) يقول السارد: «نقطة الانطلاقة تلك لم تكن نابعة من خفايا المعاني والتقنيات، بل كانت قوة الدفع الذي يحيل الرتق فتقاً، ويلملم شتات التداعيات، ويحاصر الانطباع بمدركات تتوإلى تباعاً، حتى نصل إلى تخوم الجمال اللامتناهي للظواهر المرئية، لكن فيها تغيم مع زمن الإبداع المرئي تواصل ترحالها الجبري صوب اللامرئي البعيد، هنالك حيث تتوحد الفنون عند عتبات البحار السحرية لطفولة الحنين والأنين».

وعند محاولة الخروج بدلالةٍ من التراكب اللغوي الرهيف المستخدم هنا، لا نجد إمكانيةً للوقوفِ على معنى دلالي، أو معطى سردي، فلا وجودَ لنقطةِ الانطلاقةِ هنا من حيث المعطى الزمني السردي في النص، فلا شيءَ واضح ومميز بخصوصِها، يستحق هذا الوصف. ولا نفهم من هذا الوصف معنى واضحاً نستطيع أن نبني عليه وظيفة دلالية/ سردية تُمكّن من قيام فعل تأويلي يحقق معادلة التواصل بين القارئ والمؤلف عبر النص، وعبر تجريب مختلف التقنيات النقدية المعاصرة والقديمة، من البلاغة العربية في استعاراتها وكنياتها، إلى أقصى علوم التداولية وحتى ما بعد الحداثة، فإنه لا دلالة هنا! لا معنى يمكنُ الإمساك به، إلا بعض الإشارات التي توحي بوجود فكرة، لا وجود لوعاء جمالي يحتويها، فأغلب الظن أن المؤلف يحاول أن ينتج لغة تقارب لغة الصوفيين القديمة، على غرار ما أنتجه أدب التصوف، لكنه يريد لهذه اللغة أن تستوعب معطيات العصر، فبدلاً من وصف معطيات العصر من داخله، يحاول أن يصفه بلغة مبهمة، غير واضحة المعالم.

وعند محاولة الخروج بدلالةٍ من التراكب اللغوي الرهيف المستخدم هنا، لا نجد إمكانيةً للوقوفِ على معنى دلالي، أو معطى سردي، فلا وجودَ لنقطةِ الانطلاقةِ هنا من حيث المعطى الزمني السردي في النص، فلا شيءَ واضح ومميز بخصوصِها، يستحق هذا الوصف.

يتضح ولعه بهذه اللغة الصوفية في مقطعه الذي يقول: «لكن فوفو كان على الضدّ من الإمام الغزالي لأنه يعتقد بالعكس تماماً، ويرى أن السعادة تكمن في استثارة النزعتين الحيوانية والغرائزية، اللتين منحتاه قدرات خاصة في مجالات الرؤية والسمع والتذوق، فكان إذا فقد حاسة من تلك الحواس استعاض عنها بأخرى، وعلى نحو غرائبي، يجعله مقابلاً نمطياً للكائناتِ الحيوانية الفاقدة لبعض الحواس، وكان يتباهى أمام سامعيه قائلا: أنا الوحيد القادر على التناسخ مع بقية الحيوانات.. الكاسب لسجاياها الحميدة، والمتباعد عن إنسان ما بعد الإنسان! يسأله الحضور: ومن هو ذلك الإنسان الذي تصفه بأنه ما بعد الإنسان؟ فيجيب قائلاً: إنه الإنسان الذي لا يعترف بحيوانيته، ولا يحترم غرائزه. فيسألونه مجدداً: وهل الحيوانية والغرائزية قيمة يعتد بها؟ فيجيب قائلاً: نعم ولا! فيصعقون ويستغربون الإجابة، ذلك أن قول نعم يتعارض مع قول لا، لكنه يفسر لهم المقال قائلاً: نعم، لأن الحيوانية غريزة جبرية لا مفر لنا منها، ولا، لأننا لا نستطيع أن نقبل خياراً نحن مجبورون عليه..».

والسؤال المُلحُّ هنا، هل تتحقق الغرائبية في السرد بمجرد القول «على نحو غرائبي»؟ أليست متعة السرد في الوصف؟ في الاستطراد الجمالي والإقناع بغير ما هو مألوف؟ ما القيمة أن أكتب وأقول كان زيد بطلاً عجيباً غرائبياً خارقاً في العادة، دون وصف لهذه العجائبية والغرائبية؟ كيف تتحقق هنا الوظيفة السردية؟ ومن هؤلاء الذين يسألون «فوفو»؟ ومن أي منطلق جاء الربط بينه وبين «الغزالي» دون غيره؟ الوقائع هنا لا تبدو منطقية ولا مرتبطة ببعضها بعضا، وهو ما يجعل مقولة سعيد بنكراد تحقق نفسها عن هذا النص هنا، يقول بنكراد بعدما يشير إلى كيفية الانتقال من الأحداث والنقاط السردية داخل النص السردي: «… وكيفما كانت طبيعة النقطة البدئية والنقطة النهائية، لا يمكن أن يتم عن طريق الصدفة، بل يستند إلى سلسلة من القواعد الضمنية التي تعد إرثاً مشتركاً بينَ مجموعِ الكائنات، وفي غياب هذه القواعد الضمنية، سنكون أمام سلسلة من الأحداث التي تملأ مساحة فضائية، لكنها غير قادرة على صنع نص سردي منسجم» .

وهذا هو الوصف الذي يفرض نفسه على النص هنا كملاحظة أولية، إنه نص غير منسجم، لكن حتى النص غير المنسجم يمكن الخروج منه بدلالة واضحة، وبثيمة وبنيات وظيفية، في اعتقادي، أن الحوار الذي دار هنا حول الطبيعة الحيوانية للإنسان، والتي بالطبع تقابلها الطبيعة الملائكية والتي لم يتم ذكرها هنا، هي خامة جيدة لفكرة مقال، أو لكتابة بحث استنتاجي في الأصول الفلسفية، ويبدو أن هذه هي الخلفية التي انطلق منها المؤلف، لكنها ليست سرداً، نحن لسنا أمام حالة سردية ذات تمايز روائي، وشخصيات ووقائع وأماكن وغيره من العناصر التي ينتج عن تفاعلها معاً أهم عنصر في العملية السردية، ألا وهو عنصر التشويق، وإنما نحن أمام أفكار، ضلت طريقها من المقالة إلى شكل السرد، ولا تنميط واضح أو تمييز لشخصيةِ «فوفو» وإنما خبرة كبيرة في انتقاء المفردات وضمها مع بعضها بعضا، دون بذل الجهد الكافي، أو وضع تخطيط وتصور للخروج من هذا «التراصف» الرهيف، بمعنى، فضلاً عن الخروجِ بسرد متماسك، يقف أمام آلة التحليل والنقد.

لا يكفي مجرد استحضار الغزالي، والخليل بن أحمد الفراهيدي، ومحيي الدين بن عربي، فضلاً عن استحضارِ المعنى المتناص مع رواية «أولاد حارتنا» في المقطعِ الختامي عن النسيان، لكي يجعل من ذلك سرداً متماسكاً.

لماذا إذن يحاول عمر عبد العزيز أن يقدم ما يمكن أن يكون نواة لمقالة من بضع صفحات في سياق سردي؟ ولا يخفى عليه مقدار الرؤية التي تحيط بالسرد وأهميته في عصرنا الراهن، ولماذا اختار أن يبني من حول شخصيته واهية الملامح «فوفو»- «هل هذا اسم لشخصية روائية رئيسية بالمناسبة تضع الغزالي قطباً في مواجهتها؟ دون أن تكون لدينا أحداث ووقائع ومكان وزمان؟ لا يكفي القول بغرائبي وعجائبي والسفر في الزمن، لجعل ذلك الأمر واقعاً وفعالاً ووظيفياً في الدلالة السردية، ومن ناحية أخرى، إذا كان السرد بما يمتلكه من مقوّماتٍ يندرُ أن تتوافرَ لغيرهِ من الأجناس الأدبية، حتى عده البعض ميدان اكتشاف الذات، وبناء ومحاكمة السياقات الثقافية والسياسية والبنى الاجتماعية، فأين كل ذلك من الخمسين صفة المذكورة هنا؟ ومن الشخصية الواهية ومطموسة البنية الفنية؟ وهناك فارق بين شخصية مرسومة فنياً على نحو مطموس، وشخصية لم ينجح مؤلفها في رسمها فنياً، وهو فارق جوهري في القدرة والإبداعية، فالشخصية هنا لم ينجح المؤلف في أن يقدمها لنا، ومن ثم فالطمس الفني مرده ضعف البناء السردي، وظلم كبير للشخصية الروائية التي ننتهي من قراءة الصفحات دون أن نعرفها على حقيقتها، ولا نعرف مراد الكاتب، سوى استعراض بعض الكلمات المتراصة بجانب بعضها البعض على نحو يوحي بجمالية دلالية، وإذا أردت أن تحلل هذه الجمالية لم تظفر منها بشيء.

لا يكفي مجرد استحضار الغزالي، والخليل بن أحمد الفراهيدي، ومحيي الدين بن عربي، فضلاً عن استحضارِ المعنى المتناص مع رواية «أولاد حارتنا» في المقطعِ الختامي عن النسيان، لكي يجعل من ذلك سرداً متماسكاً، فلا أحداثَ في النص، ولا تسلسل زمني واضح، لا صيغة بالمعنى الذي يذكره جيرار جينيت، إنها المتتالية النصية التي تشبه التسجيل الوارد من التداعي الحر للذهن هنا، مفتقدةً أبسطَ مقوِّماتِ البنية الفنية التي أشار إليها ميشار بوتور، في قوله: «وفي حين أن القصة الحقيقية تعتمد دائماً على مصدر خارجي واضح كل الوضوح، فإن على الرواية أن تكتفي بإظهار ما تحاورنا به. لهذا كانت الرواية أسمى حقل للحوادث الحسية، وأسمى بيئة تُبحثُ فيها الطريقةُ التي تظهر لنا فيها الحقيقة، أو التي يمكن أن تظهر لنا فيها، ولهذا كانت الرواية مختبر القصة».

فلنتأمل الأمر جيداً؛ إذا كان حكي قصة واقعية يستند إلى مرجعية حدوثها الفعلي في الواقع، فإن حكي شيءٍ ليس موجوداً، عليه أن يحاورنا، أي أن يقدم لنا مبررات مقنعة لوجوده، فضلاً عن تجاوز ذلك إلى قدرته على تحقيق تشويق وإمتاعية، وذلك بالطبع مصحوبٌ ببناءِ الدلالة والمعنى، ويطوف بنا عبر سياقات وأحداث وشخصيات وترابطات ووظائف سردية وهكذا. ببساطة عليه أن يكون مترابطاً بروابط داخلية في النص، وهنا يجدر أن نفرق بين الترابط النصي، والرؤية التي قد تقوم على التفكيك وعدم وجود رؤية، فحتى رؤية «اللارؤية» عليها أن تتبع الإقناع النصي ذاته المحاور للقارئ، وفرق شاسع بين هذا، وأن تكون الرؤية نفسها التي تم بناء النص بها مشوشة، وغير واضحة، ما يجعل النص أشبه بكتابة عشوائية على لوحة مفاتيح الحاسوب.

سأكتفي هنا، بتقديم هذا المقطع الذي يأتي مع قرابة ختام الرواية، تاركاً للقارئ محاولة استنتاج المعنى أو الدلالة أو الوظيفة السردية أو «أي رؤية» يمكن أن يصل إليها من هذا التراكب اللغوي، الذي يكدس الدوال، ولا يراعي التناسب بين المدلولات، يقول السارد:

«يومها تيقن أن انحجاب المعنى في أساس المغنى دالته المرشدة لحضور المغنى عند تخوم المعنى، وأن النسيان درب سالك لمعانقة الذاكرة، وأن ثنائية الذاكرة والنسيان ينتصبان في ثنائية المعنى والمغنى، كما ثنائيات الزائد والناقص في الحساب، والتفاضل والتكامل في الجبر، والموجب والسالب في الكهرباء، والبروتون والإلكترون في الذرة، والشموس والكواكب في المجرة، والكواكب والأقمار في مدارات الشموس».

فيا ترى ما الشيء الجوهري الذي خرج به القارئ من هذا المقطع؟ مع ملاحظة أن غالبية النص السردي المقدم هنا مبني على هذه الطريقة، مقاطع متوالية دون ارتباط بسياقات سردية، لا شيء سوى كلامٍ مرصوف في سياقاتٍ مقطوعة، وشخصياتٍ لا تستوفي الحد الأدنى من معايير مفهوم الشخصية الروائية، وطلاسم وانزياح أصواتٍ على أخرى في عملٍ فشل أن يندرج تحت مسمى أي فنٍّ سرديٍّ.

ناقد مصري