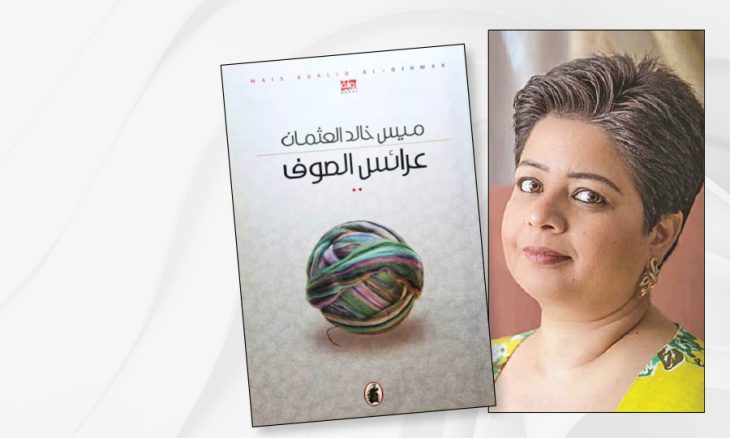

عرائس الصوف لميس العثمان… في إطار الأدب النسوي

2022-07-21

إبراهيم خليل

جاء في دراسة لإشراق عبد النبي – من العراق – أن عرائس الصوف لميس العثمان أقرب إلى القصة منها للرواية. وهذا الانطباع، في ما نظن ونحسب، لم يأت من حجم الرواية الصغير (106صفحات) حسب، ولا من الأسلوب الكتابي وحده، بما فيه من هيمنة الشعر على النثر، ومن غلبة التركيز على التفصيل، الذي يحيل المتواليات المحكية إلى موقف يسلط عليه الضوء، مؤكدا وحدة الانطباع. فالساردة مروانة، على الرغم من تنقلها الدائب بين الشخوص: دليلة، وعوجة، ونذْر، وورد، وحابس، والعمّ مصيوب، والشيخة غزوى، ونسوة حي النزلة، وهو حيٌّ يقع في جبل الكوم، وعلى الرغم من تنقلها في الأمكنة أيضا، وفي اللحظات الزمنية التي تتابع فيها المجريات، منذ أن تعرفت هي ودليلة على مغازلات (نذر) من نافذة البيت الكبير، ورسائله التي يبعث بها عبر الفضاء إلى سطح المنزل، على الرغم من هذا كله، لا يشعر القارئ بتغيير كبير في مستوى الأحداث، والوقائع، كالذي يفرق بين الرواية والقصة. فالساردة مروانة، وهي ابنة حابس، تحيا هي ودليلة ابنة الخادمة السوداء (عوجة) كأنهما أختان في منزل واحد، تنامان في غرفة واحدة، وعلى فراش واحد، وتحت غطاء واحد. وسبب هذه الأخوّة أن مروانة توفيت والدتها عندما وضعتها أمها، وأما دليلة ذات البشرة الداكنة، فقد كان والدها قد توفي تاركا زوجته الصانعة (عوجة) حاملا، فوضعتها بالطبع، وقد تزامن الوضْعُ مع وفاة زوجة الأب حابس. فقرر الزواج من (عوجة) لكي تقوم بتربيتهما الاثنتين في البيت نفسه. ونشأت الطفلتان نشأة الاختين. لكنهما مع الزمن عرفت كل منهما أنها من أمّ وأبٍ مختلفين.

في سن المراهقة اعتادت الفتاتان على التسلية بصنع عرائس الصوف على السطح، ومع ذلك لم تكن عرائس الصوف لتمنعهما من النظر إلى النوافذ المحيطة، التي يستطيعان رؤية ما في داخلها من السطح. وثمة نافذة في البيت الكبير، بيت العم مصيوب، يطل منها ابنه الشاب (نذْر) وتلاقت نظراته بنظراتهما فوجّه إليهما ذات يوم غمزة، أو نصف غمزة، بكلمة أدقّ. وكانتْ هذه الغمزة إشارةً من الشاب الغني، الذي يكبرهما بنحو عشر سنوات، وتشتهيه كل بنات حي النزلة، لموقعهما، أو موقع إحداهما، من القلب. تجمَّدتا، وحارتا في تلك الغمزة، ولمن هي؟ أي: من هي التي قصدها بها؟ أهي لدليلة السودا؟ أم لمروانة ذات البشرة البيضا المشرقة؟ لم تطل بهما الحيرة كثيرا، فقد سعدتا بما اكتشفتاه، وهو أنهما أصبحتا في عداد الصبايا الجميلات اللائي يمكن لشبّان الحي أن يتقدموا لهما خاطبين. تقول مروانة: أدركنا أننا صرنا فتاتين جميلتين قادرتين على لفتِ انتباهِ شبابِ الحيّ. وزَهَوْنا أكثر، لأننا فزنا بقلب (نذر) ابن مصيوب شيخ العشيرة.

لم يطلْ الأمرُ كذلك بنذر حتى تقدم خاطبا دليلة صاحبة اللون الداكن. ابنة (عوجة) الخادمة التي كان قد تزوجها حابس. وسرعان ما انتشر الخبر في الحيّ انتشار النار في الهشيم، وتناوشت الإشاعاتُ أمّ الفتاة. قيل مثلا: ظلتْ تحوم حوله حتى اصطادته بابنتها السودا. وقيل: أوقعته بتعاويذها وسحرها، وإلا لما ترك ابنة عمه البيضا بأصلها الطيّب. على أنّ الإشاعات لم تقفْ عند هذا، فقد طالت الألسنة والدة نذر الشيخة (غزوى). سُمعتْ من النساء منْ تقول: غدا ستملأ البيت فراخا سودا. وستنكوي الشيخة (غزوى) حرقةً بهذا النسل الفاسد.

تتابع الساردة ما جرى في العرس، غير أنها بُعَيد ذلك تشير إلى أن (نذرا) ظل على ما كان عليه يغازلها هي. وفي موقف لا يخلو من إثارة جذبها إليه بقوة، قائلا: سأظل أحبك بقوة، وسيغدو حبُّنا مشكلة لا مثيل لها. والغريب اللافت أنها بعد هذا ارتمت في حضن دليلة التي أفهمتها في ما بعد أنَّ (نذرًا) لم يدْخُلْ بها، ولا يقربها، وأن مزاعمها عن تمزيق ثوب الزفاف الأبيض لعدم صبره أكذوبة اخترعتها للتغطية على هذا. فهو في الحقيقة ممتنعٌ عن معاشرتها معاشرَةَ الأزواج. ولعله عاهدَ نفسَه على ذلك تجنبا لما قد يأتيه من أبناء سود. وتومئ الساردة لمعرفة الشيخة (غزوى) بهذا، ويبدو أن الخِلوة التي جمعتْ بين (عوجة) و(غزوى) تمخَّضت عن اتفاق غير معلن، وهو ألا تنجب دليلة أطفالا من نَذْر، وهذا شيءٌ يشجّع مروانة على المضي، والاستمرار، في سيرتها الأولى. تصعد الدرج في اتجاه السطح، وترنو في شغف للنافذة. ونذر يواصلُ بدوره غزله وإشاراته، وقبلاته المرسلة من بعيد. دون أنْ يفرّط باللقاءات السريعة، والعابرة، عند فوهة البئر الذي يقع في وسط المسافة بين البيتين. وهنا تسلط الكاتبة الضوءَ على مشاعر الغيرة الممتزجة بالمحبة. فمروانة تغارُ من دليلة لكنها تحبها حبا شديدا. ومما يضعها في مأزق أن نذرا عرض عليها الزواج. «شعرتُ بأن ثمة شيئا يدور في داخل ذلك العقل، وما أخطأ حدسي. لاسيما بعد أن امتلأ قلبي به حدَّ الإغراق». وعلى طريقة كاتب القصة القصيرة عندما يسترجع أحداثا فرعية وقعت في السابق، تسترجع مروانة حكاية (نذر) وأمه (غزوى) التي كان أبناؤها يموتون الواحد تلو الآخر، وهم حديثو الولادة أو قبل الولادة. حتى إذا كان النَذرُ من مصيوب، فجاءَهُ طفلٌ بشَّرته به القابلة (حسنة) سمّاه نذرًا. وفي أثناء هذه الحوادث المستعادة تلوّح عوجة، ودليلة، بما لديهما من هموم عن (نذر) «يريد أطفالا يحملون اسمه، وهو لا يقربُها» تقول عوجة. أما دليلة فتقول: «لا يلمسني، يتعطَّفُ عليَّ بقبلةٍ على جبيني كلَّ صباح. أدخل بعدها لأستحمّ، وأترك شعري مبلولا. لا أدري، إن كنتُ أخدع نفسي، أم أوهم الشيخة غزوى؟».

وفي مونولوج داخلي تفضي مروانة بما هو سرّ، أدمنتّ الحبَّ خِلْسة تماما كما يفعل اللصوص المحترفون. وجدتني مرتبطة به لدرجة يصْعُبُ تفسيرها. وفي ليلة مجنونة – على ذمة الساردة – حدث ما حدث. واضطرَّتْ مروانة لاحقا لمراجعة القابلة التي أخبرتا بأنها حامل. ولم تستطع لفرط حبّها لدليلة أن تخفي عنها ذلك، فقالت لها هذه الأخيرة: أتعطينني هذا القادم؟ سأبقيكِ بعيدةً عن الأعين، ولن يعرف بأمرك أحد. على أنْ يكون الطفل لي أنا. وبهذا تدخُل حكاية القصة في إشكال جديد، وهو: لمن سيكون هذا الطفل، إذا قدِّر له ان يولد، وأنْ ينعم بالحياة..وما إن وضعت مروانة الطفل، وسماه أبوه وَرْدًا، حتى فُتحت بين الأختين أبوابٌ كانت موصدة. على أن ما أخفته مروانة عن دليلة هو ذلك العشق الجنوني الذي عرفاه؛ نذر، وهي. وهي لا تستطيع بالطبع أن تبوح بهذا. ولا أن تشرح لها كيف استلقيا قبل أن يتزوجا على سريرٍ مطرَّز بالضوء، وتبادلا رضابا محلى بسكر الجنون، فيما كانت تحفُّ بهما النافذة ذاتها التي تحتفظ بقهقهات المحبَّة، وعبارات الابتذال.

وإذا تجاوز القارئ الاحتفالات بولادة ورد، ونموه، ومناغاته، وحَبْوَه، ومشيه الخطوات الأولى، وجدنا نذرا يتزوج مروانة، وتموتُ (عوجة) وتتذكر مروانة أمها، وتسأل أين دفنت، وحابس لا يدري أين كان الدفن. وتتعرف على خالتها (شاهة) ودليلة تواصل لأيام طويلة صُنع عرائس الصوف.

نسوية الرواية

والسؤال الذي ينبغي علينا إثارته الآن، هو: هل نستطيع أن ندرج عرائس الصوف، وهي رواية يغلب عليها السرد المكثف، والأسلوب الشعري، في عِداد الأدبِ النسوي؟ وهو الأدب الذي يسعى لإلقاء الضوء على معاناة المرأة نتيجة التحيز الذكوري في المجتمع الأبوي. ثمة إشاراتٌ لذلك ليست بالقدر الذي نجده في رواية «صمت الفراشات» لليلى العثمان. فالمرأة، إن كانتْ عوجة، أو دليلة، أو مروانة، أو غزوى، لا تعاني في هذه الرواية من التمييز (الجندري) وإنما يعانين ما يعانيه الآخرون في المجتمع بصفة عامة، بعيدا عما تسمح به هذه التصنيفات. فنذر وأبوه مصيوب والشيخة غزوى ينتمون لعائلة تحتكر مشيخة العشيرة. والآخرون حابس وابنتاه، أو من هما في حكم ابنتيه، وخادمته (عوجة) التي أصبحت زوجته، ينتمون لشريحة نستطيع الزعم بأنها شريحة مهمَّشة.

وقد برزت في الرواية ملفوظاتٌ تعبر عن شيوع خطاب التفريق على أساس طبقي. من ذلك «البيت الكبير» و»النافذة الكبيرة» والشيخة، وشيخ العشيرة القادم. إلى جانب تفضيل المواليد الذكور على الإناث، والتفريق بين البيض والسود. فالفريق الثاني فاسدٌ تبعا للون، لا لشيء آخر. فثمة إذن قلقٌ شبه عام يجتاح فضاء الشخوص في الرواية مصدره: التفريق الاجتماعي بين الناس على أساس طبقي، والتفريق على أساس لوني، فالسود عبيد والبيض أحرار، ومن هو الذي يساوي بين العبد والحر؟

ومما لا ريب فيه، أنّ الكاتبة بتحيُّز الساردة مروانة البيضاء لنذر، والطفل وَرْد، مع حبها الشديد لدليلة (السوداء) وتقبلها فكرة أن يكون الطفل لهما معا، تنقضُ بهذه الفكرة الجيّدة ما تذهب إليه ليلى العثمان في «صمت الفراشات». ذلك أن العبد الأسود عطية أحبَط مشروع نادية للمساواة، وتحرير العبيد على طريقة إبراهام لنكولن، برفضه تلك الحرية، ومغادرة الحيّ.

كاتب أردني