متاهات الكتابة عند عبد الفتاح كيليطو

2022-07-12

إبراهيم مشارة

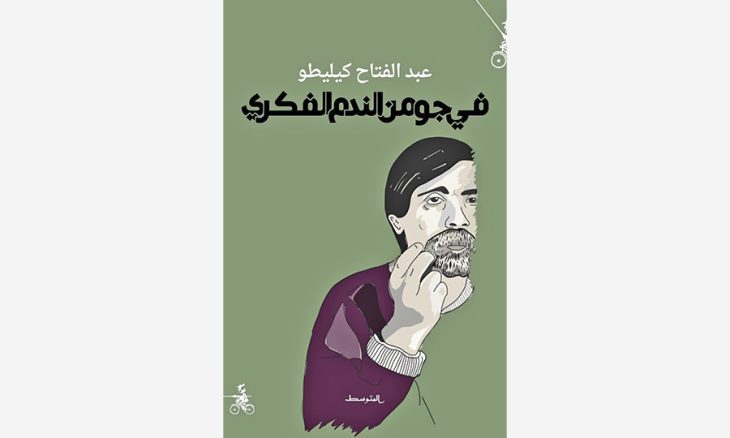

عن منشورات المتوسط في ميلانو صدر في عام 2020 كتاب عبد الفتاح كيليطو الموسوم «في جو من الندم الفكري» في 78 صفحة لا أكثر. سيرة لرحلة الكتابة ومتاهاتها عند هذا الناقد والمبدع الذي لم يشأ التطويل والإفاضة إلى حد الملل والإملال على عادة بعض الكتاب في تفخيم الأنا وتمجيدها، إرضاء لنزعة نرجسية لا تمل من الحديث عن بطولاتها الفكرية والولوع بكل التفاصيل التي تهم والتي لا تهم.

بروح موضوعية وتواضع معرفي استهل الناقد أولى مقالاته بهذه المقولة لغاستون باشلار (إذا تحررنا من ماضي الأخطاء فإننا نلفي الحقيقة في جو من الندم الفكري، والواقع أننا نعرف ضد معرفة سابقة وبالقضاء على معارف سيئة البناء، وتخطي ما يعرقل في الفكر ذاته عملية التفكير). عناوين مثيرة لفصول الكتاب تختفي فيها الأنا في متاهات الكتابة والكتب التي شكلت عقل ووجدان الكاتب في الشرق والغرب، وكأن الكتابة هي نسيان ما قرأناه وما تعلمناه لينصهر كل ذلك في الذات فتعيد هي إنتاجه وصياغته. يروى أن الشاعر أبا نواس جاء إلى خلف الأحمر يريد أن يقرأ عليه قصيدة نظمها، لكن خلف الأحمر أشار عليه بحفظ ألف من المقاطع الشعرية بين أرجوزة ومقطع شعري، فلما حفظ الشاعر ذلك جاءه يعلمه أنه حفظ ما طلبه منه، فأشار عليه مرة أخرى بنسيانها فلما تم له ما أراد، أذن له في نظم الشعر. وقبل ذلك أشار أحد رواة الشعر على الفرزدق الصبي أنه لن يستقيم له نظم الشعر ما لم يحفظ القرآن، فربط نفسه إلى سارية حتى حفظه وهكذا ذاب القرآن بلفظه ومقاصده ومعانيه في وجدان وعقل الشاعر وتحول إلى عملية إبداعية خالصة عند الفرزدق. وقريب من ذلك ما روي عن جرير انه قال لما سمع قصيدة عمر بن أبي ربيعة (أمن آل نعم أنت غاد فمبكر) ما زال هذا القرشي يهذي حتى قال الشعر! أي إنه كان في مرحلة تكوين لم تستقم له الملكة الشعرية بعد حتى ذاب في عقله ووجدانه كثير جدا من الشعر القديم فشكل نسغ الإبداع عنده أي نسيان ما تعلمه وما حفظه.

عناوين مثيرة لكتاب كيليطو هذا وهو يسرد رحلة القراءة والكتابة عنده، تلك الرحلة التي جاءت في صفحات قليلة، لكنها مركزة ومكثفة وتحيل على نصوص ومؤلفات كثيرة في الشرق والغرب مثل فن الخطأ، على هامش الرؤيا، العميان، النقطة الفاصلة، مجرد حرف، لهذا نقرأ الأدب الكلاسيكي.. وغيرها. يكتب الكاتب أنه أولع بالقراءة منذ صغره على عادة الكتاب في بواكير أعمارهم، فتلك القراءات الفتية هي التي تضع الكاتب على سكة التأمل والهضم والنسيان مرة أخرى، هكذا تعرف على المنفلوطي وطه حسين وتوفيق الحكيم وغوستاف فلوبير ومونتيني وغيرهم، ثم تخصص في الأدب الفرنسي، وقدّم أطروحة حول الهمذاني والحريري، لقد ورث عنهما وعن الجاحظ وعن مونتيني حب الاستطراد واكتشف اللعبة بنفسه، فليست كتاباته إلا استطرادات، تأسيا برواد المقامة مثلما كشف اللعبة الجاحظ قبل القارئ حين قال إن تآليفه ليست سوى استطرادات ورواية (الكتابة بالقفز أو الوثب… أفهم اليوم لماذا قضيت سنوات في دراسة المقامات ذلك أن مؤلفيها المتشبعين بفكر الجاحظ نهجوا الأسلوب نفسه، وقد أكون تأثرت بهم فكتبي تتكون من فصول قائمة بذاتها، إنها استطرادات، مجالس، أو إذا فضلنا مقامات بكل معاني الكلمة).

في كتابه الآخر حول الأدب والارتياب يدرك القارئ الشعور بالقلق من الكتابة وفي الكتابة وحولها، فهو يقتبس عن القدماء قولهم (ما زال المرء في فسحة من أمره ما لم يقل شعرا أو يؤلف كتابا) وهذا هو الندم الذي يتحدث عنه كيليطو، إنه ليس الندم بالمعنى الأخلاقي، لكنه الندم المعرفي الذي أشار إليه غاستون باشلار في مقولته الآنفة الذكر، وكأن الخطأ هو القاعدة، والصواب الاستثناء، وفي البدء كان الخطأ وما رحلة الكتابة إلا سلسلة من الأخطاء والندم، وسلسلة من التقويمات والتعلمات إلى ما لا نهاية، ومن قديم كتب العسقلاني وكان معاصرا لعماد الدين الأصفهاني الذي تنسب إليه المقولة خطأ، كما يؤكد عبد الملك مرتاض (إنني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده لو غير هذا كان أحسن، ولو زيد هذا كان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر).

هذا الخطأ المتكرر في الكتابة، وهذا الندم المعرفي هو الذي حدا بزهير بن أبي سلمى إلى التريث في إلقاء شعره، والسماح بروايته فكان ينقح القصيدة على مدار العام حتى سمي شعره بالحوليات، تلك الأشعار التي ظل ينظر فيها لمدة عام وينقحها بالبتر والحذف والتبديل والإسقاط، أي بسلسلة من الندم والاعتراف بالخطأ والعدول عنه إلى ما يعتقد أنه الأحرى والأجدى والأصوب، أي الأقل ندما. فعلى الكتّاب التزام الحيطة والحذر كما يوصي الجاحظ (ينبغي لمن يكتب كتابا ألا يكتبه إلا على أن الناس كلهم أعداء له) وهو لا يقصد أصحاب الحرفة فقط، بل عداوة القارئ المقنعة، فالكاتب يخشى أن يطلع القارئ على سر مهنته، لذا يبادر بكشف ذلك بنفسه مثلما فعل الجاحظ نفسه، فليست كتاباته إلا استطرادات وروايات واقتباسات ولم يشذ كيليطو عن ذلك، فكتب أن مؤلفاته أشبه بالمجالس والمقامات ولم يشذ محمود درويش عن ذلك أيضا حين قال: إنه امتداد لجميع الشعراء وإن الشعر طرس شفاف.

يقول عبد السلام بنعبد العالي (المصادرة الأساس التي ينطلق منها عبد الفتاح كيليطو في كتابه الأخير «في جو من الندم الفكري» هي أن المرء يبحث عما في متناوله المعرفة الأولية ليست معرفة أولى، الأولي يعثر عليها في نهاية مسار، والبداهة ليست معطى أول وإنما هي في نهاية تحليل، لا عجب أن تتكرر في الكتاب بمجموعه عبارة كافكا التي يعزها كيليطو أيما إعزاز حتى إنه وضعها عنوانا لأحد كتبه: ما نبحث عنه يوجد بقربنا).

تحدث الروائي البلجيكي جورج سيمنون في إحدى قصصه عن المفتاح فقد كان محافظ الشرطة كلما هم بدخول شقته تفقد مفتاحه في جيبه، لكن الزوجة كانت تبادر إلى فتح الباب فما نبحث عنه يوجد معنا أو بقربنا، كما يقول كافكا. وفي قصة ذات مغزى لبورخيس وقد جعلها كيليطو في فصل خاص، كان بورخيس معجبا بالأدب العربي وتعلم العربية في نهاية عمره لكن للأسف لم يمهله القدر ليقرأ بها فقد مات. في قصة «بحث ابن رشد» ينخرط هذا الفيلسوف في البحث عن معنى كلمتي طراغوديا وقوموديا مع أن ابن رشد كان عارفا بالفلسفة الإغريقية وبأرسطو، إلا أنه لم يكن يعرف الأدب الإغريقي، خاصة المسرح ولهذا ينتزع البحث من السياق فما معنى طراغوديا وقوموديا، دون معرفة السياق الذي وردت فيه هاتان الكلمتان وهو المسرح كجنس أدبي؟ ويا للمفارقة كان أطفال يمثلون دور المصلين في لعبة صبيانية بجوار بيت الفيلسوف.

ها هي المعرفة التي يبحث عنها الفيلسوف موجودة بقربه لكنه العمى، هذا الحجاب الذي يحجب فلا ينتبه المرء إلى أن ما يبحث عنه يوجد بقربه ومن قديم قال المعري:

ولديّ سر ليس يمكن ذكـــــره

يخفى على البصراء وهو نهار

هذه هي إبستمولوجيا البداهة المقتبسة عن باشلار لا الندم الأخلاقي، وإنما الندم المعرفي، ألم يقل باشلار (في الفكر ذاته ما يعرقل عملية التفكير؟).

فليست الكتابة سوى سلسلة من الندم الفكري كما يسميه، ندم على ما قيل وندم على ما لم يقل أو يكتب، وكأن المرض هو الأصل والعافية هي الاستثناء، ويورد لذلك قصة ذات مغزى وقعت له تؤكد ندمه الفكري فقد طلبت منه مؤسسة أكاديمية إيطالية دراسة حول كتاب التربية العاطفية لغوستاف فلوبير، لكنه أحجم بحجة أن ليس لديه ما يضيفه إلى الأدب الفرنسي، فللفرنسيين نقادهم ودارسو أدبهم، وهو من الضفة الأخرى عبثا يقول، لكنه في مرحلة تالية ندم على ذلك لما علم أن المقصود من طلب الأكاديمية هو إضفاء لمسة عربية على الدراسات، وكيف يستقبل المثقفون العرب هذه الرواية؟ وكيف يتفاعلون معها بخلفياتهم الثقافية والفكرية. لكن لات حين مندم كما يقال.

أكون أو لا أكون هذا هو التحدي الذي كان على كيليطو مجابهته وإثبات ذاته في عالم الكتابة، لقد ظل لسنوات طويلة يدرس الأدب الفرنسي ويستعمل الفرنسية في الحديث مع طلابه، وهو الذي أبى أن يساهم بدراسة عن غوستاف فلوبير ظنا منه أن لا جديد عنده، فمكانه الحقيقي هو في الأدب العربي، لكن هذا لم يحل دون تضادات ومفارقات عجيبة فقد كان مثلا يمزق أوراق المحاضرات التي كان يعدها لطلابه.

العادة أن يحتفظ بها الأساتذة الأكاديميون، لكن إصرار كيليطو على تمزيقها في نوع من التبرؤ منها أو الرفض والتطهر، يعني الاعتقاد الراسخ أن ليس عنده ما يضيفه للأدب الفرنسي ويا للمفارقة حين أصدر كتابه «الغائب» بالعربية عام 1987 ظنا منه أن الأكاديميين العرب في الغرب سيثنون على مؤلفه وعلى صاحبه، إذ كتب بالعربية مباشرة لكن المفارقة أنهم اعترفوا بأنهم لا يقرأون بالعربية وإنما يقرأون عن العربية وعن نصوصها بلغات أخرى، وهذا ما تؤكده مترجمة غربية لكيليطو، أن الشعراء والروائيين العرب يرسلون إليها بنتاجهم لعلها تجود عليهم بترجمة وكأن مصيرهم بيديها (منذ ذلك الحين وموضوع اللغة يهيمن على تفكيري لم أنفك أطرحه، بل إن السؤال الأساس في كل ما كتبت كان يلزم انتزاع حق الكتابة بالعربية وفرض نفسي ككاتب عربي يواجه رهانا صعبا مجنونا، ألا يكتب كالأوروبيين وأن يختلف في الآن عن المؤلفين العرب الذين اطلع على مصنفاتهم).

ما انفك الكاتب يسأل من قبل المثقفين في الغرب لما يكتب بالفرنسية؟ وهو سؤال طالما طرح على الروائي الجزائري بالفرنسية محمد ديب، حيث يريد الآخر أن يؤكد له رفضه الكتابة بلغته (في كل مرة أخذت فيها الكلمة أمام الجمهور كنت أواجه بهذه الطريقة وفي كل مرة من قبل فرنسي) وكأننا أمام يافطة مكتوب عليها لن تتكلم لغتي.

في فصل الكلاسيكيات يتحدث الكاتب عن الكلاسيكيات العربية والغربية فإذا كان العصر الكلاسيكي في الأدب الفرنسي هو القرن السابع عشر فالأمر يختلف مع الأدب العربي فلكل أدب عصوره الأدبية، هل الكلاسيكيات في الأدب العربي هي المعلقات مثلا؟ أم شعر النقائض؟ أم شعر أبي تمام والبحتري ونثر بديع الزمان والجاحظ وابن المقفع، ولا يفوته أن يسوق رأي ابن خلدون في حصر الكلاسيكيات الأدبية في زمنه في أربعة عناوين هي «البيان والتبيين» و»الكامل في الأدب» و»الأمالي» و»أدب الكاتب» ومع اختلاف تحديدات الكلاسيكية

فإيتالو كالفينو يسوق جملة من التعاريف، فالأدب الكلاسيكي هو الذي نقول إننا نعيد قراءته، ولا نقول إننا نقرأه، أو هو الذي نقارن أنفسنا به ونعارضه أو هو الذي يدرس في الصفوف الدراسية، ولا شك في أن الإبداع الحقيقي هو الذي لا نكف فيه عن محاورة الأسلاف ومعارضتهم، فلزوميات المعري حوار مع شعر السلف وخروج عن المألوف في اعتماد أكثر من روي واحد وخروج أبي تمام ومسلم بن الوليد على عمود الشعر حوار مع الكلاسيكيات الشعرية، والشدياق أنجز حوارا مع نثر السلف وعارضه بترك السجع ممهدا لظهور النثر الحديث. لا شيء يقتل السلف مثل نسيانهم وعدم محاورتهم وإهمال نتاجهم وهذا ما عناه بودلير بقوله:

يعاني الموتى، الموتى المساكين من آلام كثيرة

فليست المعاناة سوى إهمالهم وعدم الحوار معهم.