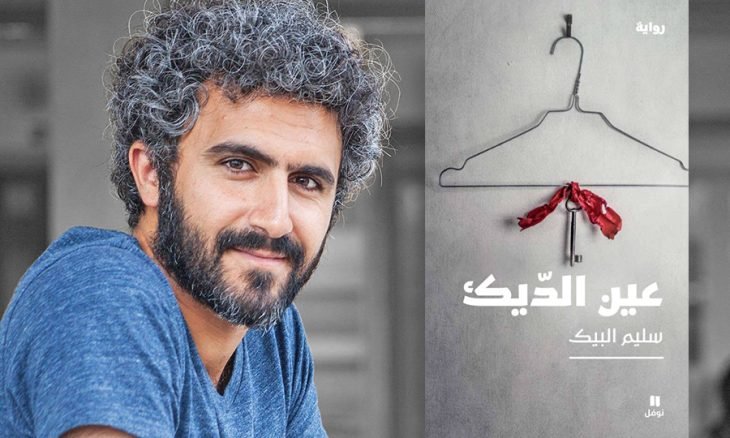

رواية «عين الديك» للفلسطيني سليم البيك: الهوية بين محكية التخوم… وتأملات السرد

2022-07-08

رامي أبو شهاب

يهدف سليم البيك في روايته الصادرة عن دار نوفل 2022 إلى مقاربة سردية تحتمل جملة من الرؤى على مستوى الدلالات والأساليب، ومنها تخطي تقليدية الشكل، فضلاً عن طرح أسئلة ذات طبيعة إشكالية في ما يتعلق بتموضع فلسطين في وعي الفلسطيني في الشتات، وإذا كانت الرواية قد أتت في سياق أعماله السابقة، أو مناخاتها غير أنها قد اتسمت بانحراف نتيجة توظيف الميتاسرد، وطغيان البناء المشهدي، الذي استهلك البنية السردية عن وعي، أو رغبة بتقويض السرد المبني على المحكيات الواقعية، ليكون أقرب إلى مناخات السينما تأثراً بأسلوب المخرجين الإيطاليين فيليني وأنطونيوني بغية تجاوز الخطية التقليدية للرواية.

استعادة أم نأي؟

تُبنى الرواية على تموضع مركزي للشخصيات التي تأتي بوصفها الخيط الناظم الوحيد، في حين أن الحبكة على الرغم من تفككها تبقى مسكونة بعلاقات متعددة؛ محورها شخصية سمير وثلاث شخصيات نسائية، ذلك أن تكوين الشخصية، بات جزءاً من عملية البناء المُعاين، فيتضمن العمل خطاطة داخلية سردية أشبه بمدارات يسكنها الغموض، كونها محاولة بناء نموذج مُفرغ من اليقين تجاه كل شيء، بما في ذلك الذوات، فضلاً عما يطرأ من حكاية الارتباط بفلسطين والنكبة، كما مروية الجد ـ من قرية ترشيحا الفلسطينية – التي تبرز تكويناً هامشياً على مستوى التراكم السردي، لكنها تشكل محور توجيه مُضمر ثقافي في سياق تحديد المعنى.

تبرز شخصية هديل الفلسطينية بوصفها افتتاحية يكسوها التعليق السردي لبيان تموضعها بالنسبة إلى (سمير) في حين يحضر صديقها زياد الذي يبدو جزءاً من مكوّن يشكل نوعاً من القلق لسمير، الذي يقيم علاقة مفتوحة أخرى، أو متحررة من الالتزام مع امرأة فرنسية (لويز) في حين تطرأ شخصية ثالثة: امرأة فرنسية أخرى تعتمد درواً وظيفياً في تعرية هذه العلاقات المزدوجة… هكذا تبدو هذه العلاقات جزءاً من الثيمة، مع محاولة اللعب تجاه تقويض هذه الكيانات بما تمثله من دلالات.

هل يمكن أن نقرأ علاقة سمير بهديل التي لا نتيقن من ثبوتية وجودها في المكان والزمن، ولاسيما حين يراها واقفة تتأمل لوحة، وهي ترتدي قميصاً عليه تطريز فلسطيني يسمى عين الديك. يشكل اللقاء مصدراً لبناء هذا الكيان المتشابك من العلاقات، ولاسيما بينية حضور هديل من جهة علاقتها مع سمير وزياد، الثاني ينتمي إلى مكوّن فلسطيني من الداخل، بينما سمير ينتمي إلى الشتات الفلسطيني، الذي بدوره في علاقة أخرى مع لويز الفرنسية مع شكوك حول معرفة كلا المرأتين بوجود الأخرى.

تبدو هذه العلاقات أقرب إلى إشارات تُكنّي عن شيء من التوتر في المكوّن الفلسطيني القائم في الشتات، بما في ذلك الانتماء للمخيم، إذ قد يعدّ الاكتمال بين سمير وهديل مسكوناً بالفشل، بينما العلاقة مع نساء فرنسيات تتسم بالخفة والحرية… وبناء عليه هل يمكن أن نقيم تطابقاً في تلك المقاطع التي تسعى لأن تضيف شيئاً من فلسفة العمل حين تستحضر مروية خروج الجد من ترشيحا – فلسطين، وما حمله من أثر على الذات الفلسطينية، ضمن مقولة الأسلاف والأحفاد؟

هكذا تبدو مفردتا النكبة والمكان جزءاً من أسئلة تخاطب القارئ، بيد أنها تنهض على تحييد هذه العناصر، كون فلسطين تقع في بينية الواقع والمتخيل، ولاسيما في ذاكرة من ولد وعاش في الشتات، وهنا تبرز باريس لتحيل إلى محاولة تمكين هذا الجانب من حيث رفض الانتماء، أو محاولة التخفف من ثقل العلاقة العاطفية مع مكان واحد، فمدينة باريس تعبرها الذوات، والكل يبدو غريباً أو غير معني بتأكيد ذاته على مستوى الهوية، كونه يقع في أتون هويات عابرة هامشية، تضيع فيها الحدود وتتلاشى الأسئلة… هكذا تتشكل الذات في العواصم المتروبوليتانية، حيث يمكن للذات أن تتلمس الخفة كما هي علاقة سمير مع لويز التي تقابلها علاقة مرهقة مع هديل.

هويات على التخوم

يبدو العمل مهجوساً بهذا القلق الذي يمور في دواخل الذات الفلسطينية، ومعنى الانتماء، ففلسطين المجردة بالنسبة إلى الفلسطيني المشتت مختطفة نتيجة التاريخ والاحتلال، كما الأوصياء عليها، فأنت لست فلسطينياً كاملاً من وجهة نظر الفلسطيني القائم في البلاد، وفي أوطان اللجوء العربية أنت لست نقياً، بينما في باريس فأنت ذات عابرة على التخوم، جزء من سديم بشري لا يحفل بمرجعيتك.

تختزل لحظة تعارف هديل مع سمير مقولة العمل، وقوامها معضلة الانتماء، مع محاولة احتكار المعنى للأنا الفلسطينية على مستوى الجغرافيا:

« – أنت من هنا؟ باريس؟ لهجتك، أعرفها.

فلسطيني.

حقاً؟ وأنا كذلك، أهلي من هناك.

رأيت التطريز على قميصك.

آه القميص من هنا، صممه صديق لي، لكن في زيارتي الأخيرة للبلد، أهدت خالتي لي هذا النقش، خيطته عليه. اسمه عين الديك، على اسم زهرة ذاتها. البلد ممتلئ بها جميلة جدا. أتعرفها؟

لا. قلت البلد كأنك من هناك.

قلت لكن أنا من فلسطين.

أنا فلسطيني ولست من فلسطين. على كل حال لا تتكلمين الفرنسية مثلنا. بتحكي عربي؟»

يُقرأ المقطع السابق بوصفه جملة ثقافية تكاد تحوط بكل المعنى المضمر في العمل. إنه انشقاق بين مكونين، الأول لقاء متوتر قوامه البحث في علاقة الفلسطيني بالمكان، كلمة (البلد) التي تُقرأ في سياقات الفلسطيني، وتتكرر لدى أهل الداخل الفلسطيني، لكن سمير يبدو لنا قد أحال الموضوع برمته إلى التشكيك بمقولة الانتماء عبر مناقشة الارتباط بفلسطين، التي تبدو له كيانا معقداً غير منجز في وعيه. إنه فلسطيني، لكنه ليس من فلسطين، كيف يمكن أن يُقرأ هذا في سياق البحث عن الارتباط بالمكون المادي؛ أي أن تكون حاضراً على أرض فلسطين حقيقة، فهل يمكن أن يعني ذلك نقصاً في الاكتمال أو الهوية، هكذا يبدو الانتماء للذات المشتتة حالة مرهقة على المستويين الثقافي والنفسي؟

هذا المستوى الدلالي يتعمّق حين يتطرق لمشكلة اللغة، ومنها اللهجة الفلسطينية المشوبة بلهجة سورية (بالنسبة إلى سمير) فهذا الاضطراب اللغوي يعدّ جزءاً من هوية الفلسطيني اللغوية في الشتات، حيث تطرأ لغات أو لهجات البلدان المستضيفة على اللهجة الفلسطينية؛ ما يعني أن هوية الفلسطيني هوية مركبة معقدة، تتعرض للامتصاص في الوسط الجديد، وهي بالنسبة للفلسطينيين القائمين في فلسطين (البلد) تكوين منقوص، فأنت لست جزءاً من البلد أنت من هناك (الشتات) هكذا تبدو هوية الفلسطيني في الشتات خارج الانتماء دائماً.

تنهض هذه الجمل الثقافية لتخفف من بناء التكوين السردي المشهدي، الذي يثقل العمل، ولاسيما حين يعلق القارئ بمشاهد الخروج، والانتظار، والتسكع في الشوارع، كما ذكر أسماء المطاعم والأمكنة، والمترو، والبار، وغيره.

مقابل الحوار مع هديل، ثمة حوار مع لويز الفرنسية، لكنه على النقيض من ذلك، يخلو من فكرة الهوية والانتماء، إذ يمتلك بعداً تقويضيا ناسفاً، يوازي ذلك التشديد على أنت من هنا أو من هناك أو من البلد، أفكار تأتي في إطار التأمل في بناء المشهد السردية كما يتخيلها سمير، وهو يكتب في مقهى ما روايته:

«سألتني بعدما سمعت فرنسيتي الثقيلة من أين أنا؟ ولم تكترث حين قلت «من فلسطين». واو، أين كنت من زمان؟ هذا ما افتقدته، لم أعد أطيق من يلحق سؤاله هذا بإضافات أو استفسارات عن المكان الذي لا أعرف عنه شيئا، بمواساة مبتذلة، من المتضامنين النشيطين». ولعل هذا يؤكد عبر الإسقاط، أو خلق التماهي بين تكوين لويز، ومدينة باريس بما يحمله من خفة، مقابل التوتر بين سمير وهديل، حيث يقول: «علاقتي هذه بلويز، كما بدأت، تستحضر إلى حكايتي علاقتي بالمدينة التي أتيتها، باريس كمتاهة كبرى لغريب مثلي» فلا جرم أن يكره سمير المدن الصغيرة التي تصيبه بالفزع.

تنهض هذه الجمل الثقافية لتخفف من بناء التكوين السردي المشهدي، الذي يثقل العمل، ولاسيما حين يعلق القارئ بمشاهد الخروج، والانتظار، والتسكع في الشوارع، كما ذكر أسماء المطاعم والأمكنة، والمترو، والبار، وغيره. إنها جزء من متاهة كبرى تخلق الإحساس باللامركزية، كما تكتنز بتوتر سينمائي انتقل للبنية السردية، فتبدو العلاقة المزدوجة نوعاً من التخفف من حالة الغريب التي عاشها سمير، وهو ما ينعت بعملية الاستبدال بين المكان والمرأة، على الرغم من نفيه على لسان الراوي بحيث يُستبعد هذا الإسقاط، ولعل وجود المرأة يبقى حالة تستهلك الإنسان لتسري عنه في غربته، كما محاولة نفي الإسقاط المتوازي مع حكاية خروج جده، وهنا نلاحظ هذا الإفراغ من التضمين الدلالي نحو تركيز مشهدية الحالة الشعورية، نتيجة الانزلاق بجغرافيات باريس، وما يخلقه من ضياع مركزية الهوية، فالكتابة بالنسبة لسمير ليست سوى محاولة لاستعادة سعادة مؤقتة، أو عابرة، كما هي كل حالات نفي الانتماء.

مقاومة المحكيّة السردية

كيف يمكن أن نقرأ هذه المعاينة بالتوازي مع انبعاث التفكر في عملية الكتابة السردية التي يختلط فيها هذا النسق من الحضور للحيوات السردية، وكيف يمكن أن نقرأ هذا بالتوازي مع حضور هديل ولويز، فضلاً عن المرأة الثالثة، كل ما سبق عبر منظور سمير الذي يسعى لأن يقيم مرويته بوصفه كاتباً يعيد ترتيب الأحداث كي تبدو له أكثر منطقية أو ربما أكثر غموضاً وتعقيداً.

يقع العمل في متاهة تقاطع مقولة الكتابة داخل الكتابة، وهذا ما يعززه عنوان فصل (أتخيل) حيث تطفو كتلة من الكتابات لأعمال سابقة بغية خلق نوع من فقدان اليقين تجاه الواقع والذاكرة، وبينهما يكمن الخيال كفعل استدراكي، لكن تبقى معضلة الفلسطيني عالقة بمعنى النجاة، وغيرها من مفردات الأمل، أو الخيبة، كالخروج المركب، ومنه النكبة، وما أعقب ذلك من خروج الفلسطينيين من بعض الدول العربية المضيفة، الذي يُنعت في الرواية بالخروج المتكرر والمتلاحق… إنه امتداد لخروج جده كما يذكر، غير أنه هنا يتخذ بعداً مبالغاً فيه، نوعاً من (الاستقلاب) نتيجة رضة الألم، ومصطلح (الاستقلاب) مصطلح طبي يصف عمليات البناء والهدم، كما في حالة الشخصية الرئيسية في الرواية التي تسعى لأن تتجاوز خاصية الألم، فيكون الخطاب ردة فعل: « لكني فعلاً نجوت، لكن نجاة أخرى. هي نجاة المعنوي من المادي، نجاة الخيال من الواقع. هي إذن، نجاة من فلسطين. هي نجاة من معنى الكلمة، فلسطين، من شكلها، من صورتها. الاغتراب المتوارث والمتجدد هو نجاة من الوطن، تحرر منه. هو نأي عنه. اللاجئ الفلسطيني ليس ناجياً من النكبة. هو، أكثر، ناج من مكان النكبة» .

نخلص إلى أن السرد يصطبغ بما يمكن أن ننعته بأزمة الفلسطيني المستعصية مع المكان، سواء أكان الطارئ أم فلسطين بما يحمله كلاهما من أثر في تشكيل الذات التي تعاني اضطراباً، إذ يبقى الحرص على محورية الاغتراب للمشتت جزءاً من ماهيته، كما تشف بقايا أجزاء الرواية التي تعتمد أسلوبية تتقصد تجاوز السّرد الكلاسيكي.

كاتب أردني فلسطيني