صراع البنى الفكرية في رواية صهر البابا

2022-07-03

جاسم عاصي

لو أخذنا بنظر الاعتبار إعادة القراءة للإرث الروائي الإنساني، لاستوقفنا الحجر الأساس الذي بنيت عليه هذه النصوص. وهو معالجة البنية الفكرية عبر معالجة البنى الاجتماعية، وبصورة لا تحمّل النص المباشرة في الطرح، بقدر ما تؤسس لبنيات مجتمعية تُحيل إلى منظومات فكرية، تمنحنا رؤى قادرة على قيادتنا نحو حقيقة واضحة مفادها: إن هذه الرواية إنما تعالج صراع الأضداد، بمعنى معنية بالأفكار التي تطرحها الرواية عبر مختبرها العملي.

هذه النماذج من الروايات تتخذ من ناصية الصراع الاجتماعي، الفئوي منه والطبقي ملاذاً سردياً، يعمد إلى التخفي وراء المسرود للوقاية من مباشرة القول في السرد. فالعاطفة متكأ أساس لتلبية مستلزمات القول الناقد دون المساس بالمشاعر. وهي كما تبدو ليست سهلة، بل تتطلب ركيزة فكرية وانصياعا جدليا لما تطرحه الأحداث من متضادات، الأمر الذي يتطلب أيضاً القدرة على الإمساك بالمشاعر ومنعها من الاندلاق بعاطفة فيّاضة. هكذا تعامل الروائي طامي هراطة عباس في مرويته «صِهر البابا» فقد وضع محتوى النص (الثيمة) موّضع الحراك، من أجل معالجة ما يدور في واقع الحال، الحال المتكرر ذي الهدر في قدرات الإنسان ضمن متوالية غير نافعة أصلاً ومرتجلة. والأمثلة كثيرة في تاريخ الرواية، لكننا بصدد الرواية العربية، وحصراً الرواية العراقية. فالعربية منها بنت معمارها على هذا النحو، والعراقية أيضاً ضمن تاريخها العام كانت في صف مثل هذه المعالجات، لاسيّما وأنها تُعالج تقلبات الأزمنة والحُقب التي مرَّ بها البلد، وتأثره بمجريات الواقع العربي والعالمي، كحرب حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر، ابتداء من (محمود أحمد السيّد، غائب طعمة فرمان، حسين ياسين، فؤاد التكرلي) وصولاً إلى جيل الشباب والمحدثين، إذ عشنا ظاهرة شيوع الرواية على بقية الأجناس، لأسباب كامنة في حراك الأزمنة التي تسارع نمطها وكثُرت انحرافاتها، وسُعّرت عبرها نار الحرب بأشكالها المختلفة، ما خلق وضعاً مضطرباً، أو يمكن القول إنه وضع غير سوي، ويتطلب معالجة.

لعل السرد والسرد الروائي حصراً يمكنه استيعاب دراما من هذا النوع. فهي دراما تشعبت ضمنها الأشكال، سواء الفئوية والتشكيلات الجديدة الاجتماعية والسياسية. فعلى صعيد الأول: ثمة حدوث خلخلة في العُرف الاجتماعي ومحو لتقاليد المجتمع والأسّر. وفي الثاني: استحداث تشكيلات سياسية اتخذت مثلاً السلاح عوناً وعنواناً ووسيلة لشيوع قوتها الفكرية، والاحتراب غير المبرر وسيلة للكسب المادي، ثم اتخاذ الدين ذريعة لحصاد مكاسب وتبوء مراكز اجتماعية ووظيفية على حساب الكثرة، ما خلق نوعاً من السبات في الوعي الاجتماعي، وضعفا في وعي المنظومة البشرية. هذا التفكك أنتج جنساً اجتماعياً جديداً طغى على واقع الحال، متناسياً ظروف الاحتلال التي تظهر معالمها في الخطاب السياسي والبنى الأُخرى، بما فيها تشكيل منظومة الدولة بكل تشكيلاتها، أي التشكيل القادر على إدارة المسار بحرص واحترام للزمن ومستقبل أبنائه.

لعل الوضع المضطرب الذي تعدى إلى الأُسر لتفكيك كيانها، وبالتالي المجتمع لإبعاده عن صيرورته الوطنية، وفق خطابات هزيلة وماحية لقوة وعي النموذج البشري. فالإنسان العراقي منقاد لا بقوة السلطة وضغطها، بل إنه محكوم بقوى غيبية كبلته بقوة، فأبعدت عنه سمات مختبره الفاحص للظواهر، فهو مقتنع بهذا الجزء من الحرية التي منحها له المحتل، لتكون ذريعة لاستكمال المخطط دون إرادة ذاتية واضحة لرفضه، وإنما بدوافع ضاغطة للتحريف والمغالاة في الأفعال المضرة بالواقع. لذا نجد الرواية تنغمس في عالم واسع ضمن رقعة زمنية متكررة كل عام، وهي زيارة الأربعين، والسعي إلى مدينة كربلاء مشياً على الأقدام من المدن العراقية المتباعدة عن بعضها. هذا السعي وحسب رؤى السارد تشعبت فيه النوايا، وتغلغل فيها عنصر التغييب لحقيقة العلاقة مع الرمز. وبهذا استطاع السارد أن يُمسك بمراكز مهمة في مثل هذه الأحداث، ومعالجتها برصانة وقدرة سردية، دون الميّل إلى جانب معيّن، بل أبقى الحياد السردي عنواناً لروايته.

غير أنه في الوقت نفسه أكد بفحص دقيق خفايا الظواهر التي ترافق أحداث السير نحو المدينة، تبركاً أو أداء للولاء، ثم تفجير عقدة نفسية ابتلي بها الإنسان العراقي، فراح يُشيع فضاءات الحزن الأبدي الذي لازمه منذ موت الإله (دموزي/ تموز) السومري ونفيه إلى العالم السفلي. إنها باختصار رواية تُعالج التفكك الأسري بتأثيرات الغطاء الديني الذي وصل إلى حد التنسك.

العتبات

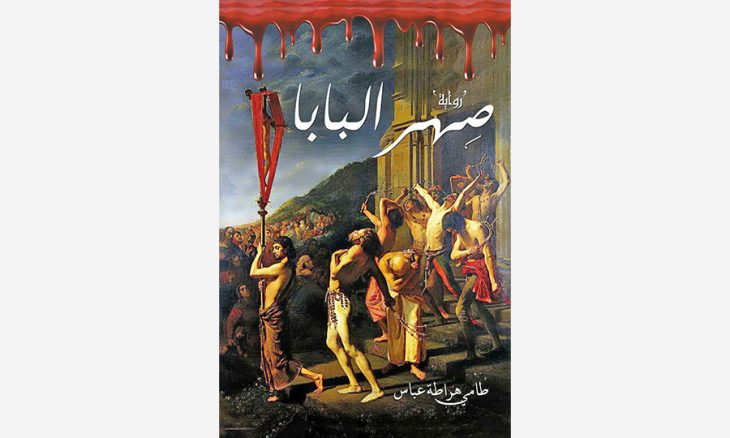

ثمة عتبتان في الرواية كاستهلال والشروع بواسطتها لكتاب سردي؛ الأول العنوان الرئيسي (صِهر البابا) وهو قناع وظفه الكاتب، لعكس وجهة النظر. فالصِفة، وهي فرية الآخر أسقطها على الذي يمتلك وجهة النظر، إذ تقترب من موضوع الإلحاد. هي ثيمة انتماء مضافة إلى البابا، الذي يمثل رمزا وكنية خارج منطق المطروح في النص، أي تشبيه الشيء بشيء آخر بقص تشويه واتهام الآخر المختلف. هذا القناع ينفتح على تأويلات قد تشمل نص الرواية بأحداثها، وهو تخفي (قناعا) معلِنْا عن صيرورته دون مواربة. وفيه وجهة نظر ورؤية لما يحدث قريناً بآخر. أما العتبة الثانية؛ فهي لوّحة الغلاف، وهي مأخوذة كما يبدو من رسومات تشكيلية عالمية، دون ذكر الفنان. وهذه من هنّات دور النشر عندنا في انتحال حق المبدع دونما مبرر أو مسوّغ موضوعي. واللوّحة تُظهر مجموعة من الرجال وهم يؤدون طقساً فيه قرابة من طقوس عاشوراء، كالتعري والضرب على الصدور وحمل المشاعل. إذ تقترب من الطقوس السومرية كما وصفها المنقبون والباحثون في طقوس التاريخ القديم، وحصراً الحزن والبكاء على الإله

(تموز). فاللوّحة ذات تقنية لوّنية تقترب من الحرق والتعتيق؛ عمقت طبيعة الوجع الإنساني بدقة متناهية، أرى أنها انسجمت مع بعض فواصل السرد الروائي في النص، نحو أوجاع تأريخيه، أوجاع من يسيرون مشياً. سواء كان هذا الوجع جسدياً جرّاء طول المسافة، أو استعادة مأساة الإمام الحسين )ع) وأهل بيته. فهي لوّحة تُسجّل بانوراما المأساة البشرية.

إن البلاغة التي تضمنتها العتبتان، أضفت غطاء استهلالياً لمحتوى النص، فالمتمعن فيهما بدقة، سوف يظهر أو يتراءى له ما يتوجب استقباله في النص. فحركة الأجساد للنماذج حاملة لكل ضروب التوّجع وجلد الذات من أجل استعادة ذاكرة تبدو طرية على مرمى الأزمنة.

ما جرى في النص

لعل المعالجة لبنية الأفكار في الرواية كان ضمن حراك عام، احتوى مجموعة من البنيات في السلوك الطقسي وليس الديني، ذلك لأن الجماعات تُمارس فعل أداء طقوس عاشوراء، وحصراً في زيارة الأربعين التي اعتادت عليها الجماعات والأفراد من الطائفة الشيعية. وهذه العيّنات غلفتها طبيعة الطقس، فهي لم تمثل وجهة نظر السارد كلي العلم، وإنما تُضفي على النماذج خاصية مثل هذا الأداء، الذي هو في جملته نوع من الاستسلام خارج مضمون العقيدة. إنه تشكل من مجموعة تراتبات تاريخية، كانت لمأساة الإمام الحسين (ع) فهي بذلك استعادة لتاريخ الفجيعة والتراجيديا التاريخية. وقد رُحلت إليها نماذج حققها العقل الجمعي عبر جينات من تاريخ سومر، اقتراناً بمأساة الإله (دموزي) لذا نجد الروائي يُغلف أحداثه برؤى عامة، ولا تغلب لديه الرؤى الخاصة. فالتحوّلات التي مسّت تاريخ الأفراد والثنائيات والجماعات، مرهون بالتأثيرات التي غدت حاملة للعقيدة، بعيداً عن طبيعتها، فالكل ذاب عندهم في الجزء. فكل منهم يحمل مأساته الذاتية والأسرية والاجتماعية. وعلى رأسها السياسية، فطقوس عاشوراء في أشد الأزمنة قوة في الضغط السياسي، كان لها دور في خلق الوعي الجماهيري، لذا نجد إن النص لا يغفل هذا المبنى أو التأثير، بل يضعه موّضع المركز، لأنه بصدد رصد سلوكيات طقسية، لها زمانها ومكانها وبنيتها التاريخية والعقائدية.

ولعل من هذه العيّنات في النص، استعراضه لموضوع الانكسار والاضطراب الفكري الذي أكدت على خلفيتها السياسية، والمتمثلة في شخصية (علي شاكر) الذي يُعاني من اضطراب في منظومته الأسرية. وفي هذا انعكست وجهة النظر عن (شاكر) إزاء كل ما تقوم به زوجته من طقوس تُضيّق خلالها على حريته في المنزل ــ حسب وجهة نظره ــ فالتمعن في جملة (كان مسكونا بخليط من الحزن والإحباط ورؤية مشوشة لغد مقلق)؛ يعثر على مديات الفضاء النفسي الذي يعيش فيه (علي شاكر) وهو يؤدي دوره في الحياة الدائرة في فلك غير مجدٍ من وجهة نظره، فالخسارات تُحيطه من كل جانب، وإزاء هذا الشعور يقول السارد مستبطناً ذاته (في تلك اللحظة احتاج إلى موهبة شاعر شعبي كي يواسي روحه، أو يُرثي ذاته التي شطرتها الانكسارات المتوالية والهواجس والأفكار).

إن ممارسة التفكير بالخاص والعام، أوصل (علي شاكر) إلى حافّة القلق الوجودي الفكري. وقد عالج الكاتب هذه الحالة، لأن مركز النص الروائي هذا ومهمته يتركزان في كشف قلق الأفراد وهم ينغمسون في آتون الطقوس، ومنهم (علي شاكر) فهو يمزج برؤى حادّة بين صور ما يرى، وصور ما أفرزه التاريخ (كلما تقدم به العمر صار رهينة الشعور بالغبن والتهديد بالانقراض). هذا على صعيد الخاص، أما على صعيد العام فقد (بات يؤلمه أن يتجاهل آلاف الناس توقيتات تلك اللحظة الحميمية التي حطوا عليها على هذه الأرض المضطربة المسكونة بالخوف الأزلي والفواجع المتتالية). هنا يتضح كثيراً التماهي بين الخاص والعام ضمن حقل سير الأزمنة في التاريخ. إن (شاكر) لا يفترض حقيقة معيّنة، بقدر ما يعيشها بكل تفاصيلها، وممارسته لهذه الطقوس جزء من عكس مأساته التي يجدها قد تغلبت على حياته حد الفتك بها. نحن إزاء مركّب روائي يطرح عقدة الفقدان للقيمة التي هي جزء من القيّم الفكرية، التي تعكس ممارسات وجودية توّفر للإنسان سُبل الاستفادة من الوجود، لا وضعه موّضع الامتحان ذي الكف السلبية الراجحة، كما هي في تواريخ أزمنتها العراقية التي هي سالبة منذ استقلال العراق وتأسيس الدولة العراقية، استجابة لحقب تاريخية متسلطة وجائرة، خلقت جملة تناقضات مفجعة.

فالتصفية للجماعات الصغيرة لم تكن وليدة تاريخ معاصر ذي صراع على السلطة، بل إنها استجابة جينية ـ تاريخية لأزمنة سابقة ـ حمّلت الوجود الإنساني كل المأساة، ولعل حق العيش بسلام ووفق مكسب الحقوق التي تقرها القوانين، هي من أبسط ما يتطلب. إن (على شاكر) أو ما احتوته الرواية من أفراد وجماعات، وهي تُمارس أداء طقوسها؛ هي نتاج هذا التاريخ الدامي والمجحف والسائر نحو التخلف والخضوع.

إن مأساة (علي شاكر) باعتباره يمثل شريحة اجتماعية، ذات هم فكري متجدد، ينظر إلى التاريخ الإنساني نظرة تجدد وجدلية. وهذا لا يروق لواقع يبحث عما يشكّل عثرة قانونية تكبل من يُريد تجديد الفكر والرؤى للتاريخ. لذا فهو ضحية التفسير القسري الذي كبده خسائر كثيرة، وآخرها ما أقرته اللجان التحقيقية في التربية، لأنه مدرس للأحياء. ولحسم الأمر فقد خُيّر بين الإحالة إلى وظيفة أُخرى أو التقاعد. وهو وجه من وجوه الممارسات السياسية إزاء المختلف الفكري. فالرواية استطاعت طرح صيرورتها الفكرية ضمن جملة سلوكيات، سواء كانت هذه السلوكيات خاصة أم عامة، مثال علاقة (علي شاكر) مع زوجته، مقابل علاقته بـ(منال) أو بصفة عامّة ضمن حقل الممارسات الطقسية للجماعات، والتي كان له رأي فيها.

كاتب عراقي