المكان في شعر أمجد ناصر

2022-06-10

إبراهيم خليل

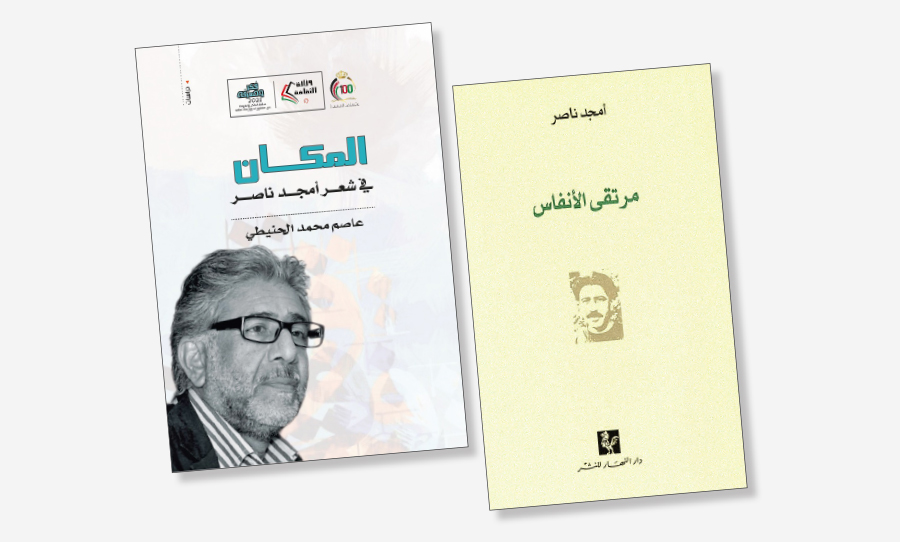

ما إن وقع نظري على غلاف هذا الكتاب «المكان في شعر أمجد ناصر» لعاصم الحنيطي حتى جذب اهتمامي، لأن موضوعه، وهو شعر أمجد ناصر، سبق أن أثارني فتناولته في أكثر من دراسة، وأكثر من مقالة، من مقالاتي ودراساتي المنشورة. كانت الأولى منها قد نشرت في مجلة «نزوى» العُمانية في العدد 17 الصادر في يناير/كانون الثاني 1999 وهي عن قصيدة النثر في دواوينه المتعددة حتى ذلك العام، مشيرا للمزايا الجمة التي اعتمدها الشاعر في قصائده بدائل تعوض ما تفتقر له بعض أشعاره من وزن.

وفي العام ذاته قدمت ورقة نقدية في حلقة النقد المرافقة لمهرجان الشعر الثامن عشر عام 1999 عن قصيدته الطويلة المنشورة في كتاب مستقل بعنوان «مرتقى الأنفاس» (دار النهار ـ فبراير/شباط 1997) فنشرت أولا في مجلة «أفكار» الأردنية ع 139 فبراير 2000، ثم أعيد نشرها مع الأوراق النقدية التي نوقشت في الحلقة المذكورة (بيروت ـ 2000).

وتضمن كتابنا مقدمات لدراسة الحياة الأدبية في الأردن (ط1 عمان ـ 2003) فصلا خاصا بشعره، وريادته لقصيدة النثر في الأردن. وكنتُ قد تناولت كتابا نثريا من كتبه وهو الموسوم بعنوان «خبط أجنحة في سماوات بعيدة» نشر في أحد أعداد مجلة «عمان» ثم أعيد نشره في كتابنا الموسوم بـ «في دائرة الضوء –شخصيات وتراجم أدبية « (2007).

ومن هذا المقال الأخير أقتبسُ ما جاء في دائرة الضوء ما يأتي «ففي تموز/يوليو 1991 تتاح للمؤلف (أمجد) فرصة الوصول إلى آخر معاقل المسلمين في الأندلس، وفي فندق قصر الحمراء الذي لا يبعد إلا قليلا عن القصر التاريخي المعروف بهذا الاسم، يلتقي المؤلف بكل من سلمى الخضراء الجيوسي، وأكرم ذي النون، ولينا الجيوسي، وجنان، وآخرين.. ممن سنحت لهم الفرص لزيارة قلَّ أن يجود بمثلها الزمان. ومع أن المؤلف جاء ليلقي شعرا في المهرجان الذي يقام تخليدا لماضي العرب في الأندلس، إلا أن ما شغله، هو التجول في القصر، وفي باحاته وأروقته، وأبهائه، وأجنحته، وبركه، وقاعاته الفسيحة، وأبراجه الشامخة، التي ما تزال تعبر عن عظمة الناس الذين بنوها، ودافعوا عنها إلى حين. فضلا عما فيه من ساحاتٍ، وحدائقَ كأنها الجنان. وما يلحق به، ويتبعه من قصور صغيرة، منها قصر السيد، وقصر جنة العريف. وما في ذلك كله من بديع النقش، والزخرف، ورائع الرقش والتصوير والنحت. كأنه يريد أن يحتفظ بأكثر ما يستطيع من الانطباعات عن تلك الأمكنة في أقلَّ ما يمكنُ من الوقت. وفي هذه الأجواء، أجواء السحر المعماري، والانتشاء بعبق التاريخ، تنبثق المقاطع الأولى من قصيدته المطوَّلة «مرتقى الأنفاس» تلك القصيدة لم تظفر إلا بالقليل الذي لا يؤبه له من اهتمامات الدارسين، ونقَدَةِ الشعر، ممن كتبوا عنه، وعن أشْعاره وأسفاره، واحتفلوا طويلا بذكره وبتذكاره. حتى لقد تهيأ لي أنّ ثمة تصميما خاصاً من لدن بعض النَقَدَة على تغييب هذه القصيدة من دائرة الضوء، على الرغم من أنها ضمنت في جامع أعماله الشعرية التي صدرت في بيروت 2002 وفي عمان 2008.

أمّا لِـمَ يتواطأ الدارسون على هذا التغييب، فذلك علمه عند علام الغيوب. وقد لاحظتُ على مؤلف هذا الكتاب اكتفاءه بإشارات ثلاث للقصيدة اقتبس فيها أبياتا: مرة بعنوان الرابية، ومرة بعنوان ميلان النهار، ومرة بعنوان الأمير. وهذا الاقتباس جاء بلا مسوغ إلا أنه يريد أن يقول إنه اطلع عليها وعلى شيء مما كُتب عنها لا أكثر، ولا أقل. فمع أنه لا يملّ الاقتباس من كتابي نسرين شرادقة، ورشيد يحياوي، حَرصَ حرصاً شديداً على إقصاء ما له علاقة بهذه القصيدة التي أشار لما قرأه عنها في كتابنا «ظلال وأصداء أندلسية في الأدب المعاصر» (دمشق، اتحاد الكتاب العرب ـ 2000) وليس لهذا في رأينا إلا تفسيرٌ واحدٌ، وهو اللا اهتمام بهذه القصيدة. مع أنها نصٌ لصيقٌ بالمكان، وهذا يخدم توجهه، فبدلا من الحديث المطوَّل عن الاغتراب، وعن الهوية، وعن القلق، وعن دلالاته النفسية، وعن أنواع الاغتراب، والموقف السياسي، والارتباطات النفسية، والوجدانية، وما يتصل بذلك من استطرادات عن تعريف المكان، وتعريف الاغتراب، وتعريف الهوية، والهويات، نقول بدلا من ذلك، على أهميته، كان بمقدور المؤلف أن يخصّص لهذه القصيدة فصلا، فيكون كتابه من أربعة فصول لا من ثلاثة. فيلقي الضوء على ما فيها من الانطباعات الجمالية، والعاطفية، المشوبة بالحس القومي، والحضاري والثقافي، عن الأمكنة التي توحي بها أجزاء القصيدة المطَّردة، ومقاطعها المتوالية توالي المشاهد السردية في العمل الملحَمي. وهذا – في رأينا- هو أكثرُ ما كانت تحتاج إليه دراسة المؤلف في تناولها للمكان في شعر هذا الشاعر المعروف بطابَعه الخاص.

ومع أن الفصل الثالث من «المكان في شعر أمجد ناصر» فصلٌ تجاوَزَ فيه الباحثُ موضوع البحث إلى شيء آخر يتصل بالمكان اتصاله بغيره، وهو ما ورد تحت مسمى البناء النصّي لصورة المكان. لأن كل نص شعري لا بد فيه من بناء، سواء أكان موضوعه المكان أم الإنسان أم الزمان أم أي شيء آخر، ومع ذلك لا اعتراض على تسليط الضوء على البناء الفني لشعر أمجد ناصر، لاسيما وأنّ شعره مختلف من حيث أنه نثر، وهذا النوع من الشعر قلّ من يلتفت لجوانبه الجمالية والفنية، من خلال الحديث عن الأسلوب والصورة والمجاز، واستخدام الأسطورة وتوظيف الإيقاع الموسيقي الداخلي، عوضًا عن التفعيلات التي تجسد الإيقاع الخارجي. ولا جَرَم أنّ ما قام به المؤلف ضرورةٌ فنية ونقدية، وشيء لا بد منه. غير أن القصيدة – موضع الإشارة في هذا المقال- كان من المتوقع أن تسمح للمؤلف بتناول تقنيات شعرية تصويرية، وسردية، مع الارتكاز على شخصية أبي عبد الله الصغير، والحوار بينه وبين نفسه، أو مع الآخرين ممن عارضوا اتفاقية الإذعان والتسليم، أو مع من ساعدوه، وزينوا له ما يسمى اتفاق الخذلان. يُضاف إلى ذلك ما يبديه الشاعر من رؤيا لا يمكن إسْقاطها على بعض الوقائع السياسية، ومنها اتفاق أوسلو 1993 الذي قيل فيه شعراً ما قيل: أحد عشر كوكبا على المشهد الأندلسي « لمحمود درويش، و كل شيء على ما يرام لمحمد القيسي. هذا كله استبعد من هذه الدراسة استبعادا لافتا للنظر، فأضاع على المؤلف الكثير مما كان له أن يرتقي بقيمة الكتاب.

على أنَّ لـ»مرتقى الأنفاس» وهي قصيدة تبهر القارئ بنموها الداخلي، مزيةً لا نلمحها في جلّ الشواهد التي ذكرها المؤلف من شعر أمجد ناصر، وهذه المزيةُ هي التعبير الدقيق والحيوي عن وحدة الإنسان والمكان، وفناء كل منهما في الآخر، فالقارئ يصغي لأبي عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة، وكأنه يصغي للأندلس تاريخا، وثقافة، وحضارةً، ومصيرا. ولا يجد القارئ تعبيرا عن قوة تأثير المكان في الشعر كهذا الذي نجده في «مرتقى الأنفاس».

ومما يزعج القارئ في الكتاب تكديس التعريفات بعضها تلو بعض. فهو يعرف المكان، ويعرف الهوية، ويعرف الاغتراب، ويعرف القلق، ويعرف الصورة، والبناء السردي، وهذه الرغبة الشديدة في تعريف كل شيء ملأت الفصول بما هو غير ضروري. علاوة على هذا ثمة أخطاءٌ في التعريفات؛ فالاغتراب الذاتي شعور يساور المغترب بين أهله في بلده كالشعور الذي قاد تيسير سبول للانتحار، وليس الاغتراب الذي ينشأ لدى الشاعر نتيجة وجوده في الغربة، في بيروت، أو تونس، أو لندن. كذلك تعريفه للهوية، والهويات، فثمة من لا يؤيده في الاقتباسات التي جمعها من بعض الكتب ظانا أنّ مؤلفيها كجهيزة التي قطعتْ قول كل خطيب.

ولا ريب في أن هذه الدراسة تصنّف في الدراسات النقدية، وكنت أتمنى من المؤلف إضافة عبارة دراسة نقدية للعنوان، لأن القارئ قد يتساءل من باب المناكفة «المكان في شعر أمجد ناصر»: ما شأنه؟ أي ما سبب، أو شكل اهتمام المؤلف به؟ فتأتي عبارة «دراسة نقدية» لتجيب عن هذا. وقد أبدى المؤلف من حين لآخر قدرة على انتقاء الشاهد المناسب، والتعليق عليه تعليقا جيدا، لكنه في الغالب والأعمّ والأرجح دأب على اقتباس التعليقات على شواهده من رشيد يحياوي تارة، ومن نسرين شرادقة التي سبقته للكتابة عن «الاغتراب في شعر أمجد ناصر».

وبعدُ، فهذه الملاحظ لا تقلل من قيمة الجهد الذي بذله الحنيطي في دراسته لشعر أمجد ناصر، وموقع المكان فيه، وإذ نشكره على هذا المنجز نتمنىى أن يضع في حسابه أنّ المكان في الشعر مغايرٌ للمكان في القصة والرواية، فإذا كان حضوره فيهما ضرورة بنيوية، وجمالية، ودلالية، فإنه لا يعد في الشعر ضرورةً، وظهوره فيه قد لا يتجاوز كونه رمزا من الرموز التي يوظفها الشاعرُ، وهذا واضح في قول محمود درويش:

في كلّ مئذنةٍ

حاوٍ ومُغتصبُ

يدْعو لأندلسٍ

إنْ حوصرَتْ حَلبُ

ناقد وأكاديمي من الأردن