تجليات الحرب في «خوذة لرجل نصف ميت» للعراقي أحمد خلف

2022-06-09

احمد عواد الخزاعي

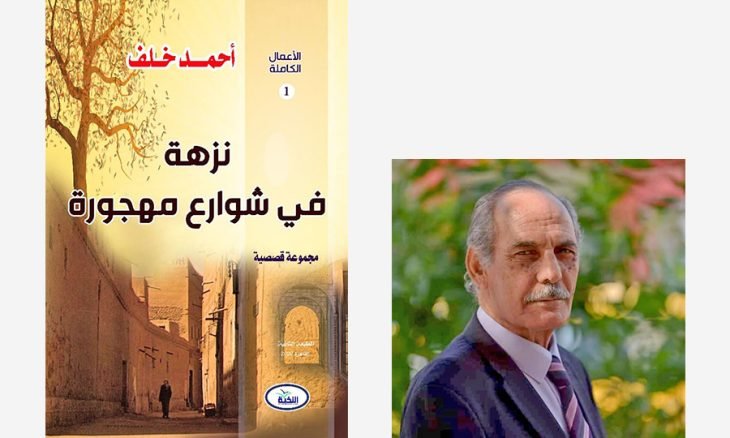

شكل أدب الحرب رافداً أدبياً مهماً للسرد العالمي الحديث، وأخذ حيزاً في الذاكرة الجمعية للإنسانية المعاصرة، وخاض في هذا المضمار كتاب سرد كبار، تركوا بصمتهم في تاريخ الأدب العالمي أمثال، أرنست همنغواي، تولستوي، جورج أورويل، قسطنطين جورجيو…. أسس هؤلاء وغيرهم لهذه المدرسة السردية، من أوجه عدة، تجلت عبر تمثلات، بعضها انطلق من تصوير مباشر لأحداث الحرب، ونقل صور حية عنها من قتل ودمار، وآخرون نقلوا الجانب الآخر منها، الذي تمثل بتداعياتها وتجلياتها وآثارها على الإنسان والمجتمعات التي عانت منها.. لذا مثّل أدب الحرب عملية جلد للذات، تمارسها الشعوب عبر التاريخ، بدءاً بالرسومات البدائية على جدران الكهوف والمغارات، وانتهاء بفنون السرد والشعر.. وقد شكل ذلك جزءاً من تناص بنيوي يعنى بدراسة الظواهر السياسية والاجتماعية، كونه يسلط الضوء على حقب تاريخية عاشتها الشعوب في ظل ظروف استثنائية عصيبة، ولدت أنماطا حياتية مغايرة للمألوف، وفرضت على الإنسان واقعا لا مناص من مواجهته والتأقلم معه سلباً أو إيجاباً، وأصبحت في ما بعد جزءاً مهماً من التاريخ الإنساني.. قصة «خوذة لرجل نصف ميت» المنشورة سنة 1969 في مجلة «الآداب» اللبنانية التي تُعَد من بواكير الأعمال السردية للقاص أحمد خلف، والتي أُدرجت في ما بعد في مجموعته القصصية «نزهة في شوارع مهجورة» الصادرة سنة 1974.

نجد في هذا النص إن الحرب حاضرة بكل تجلياتها المأساوية وإرهاصاتها وانعكاساتها السلبية على النفس الإنسانية، فكانت رؤية حداثية لمفهوم الحرب في الفن القصصي العراقي، وظف فيها أحمد خلف معظم التقنيات السردية لإيصال قصدية النص، بطريقة تتماهى مع الأنساق الحكائية والبناء الهرمي له. تبدأ القصة بمشهد وصفي ذي طابع سيميائي، البطل في غرفته يعاني الوحدة والانزواء، يرتبط مع المكان (الغرفة) بعلاقة غرائبية شكلت بؤرة الحدث السردي، ما جعل النص أقرب إلى ما يطلق عليه اصطلاحاً (قصص التشيؤ) أي ارتباط البطل بالمكان وتأثيره فيه وفي سياق النص: (ليل في غرفة مستطيلة ثمة رجل في الخامسة والعشرين من عمره، يتمدد فوق سريره الخشبي، وقبالته على الصفحة الجدارية تماماً يتأرجح بندول ساعة حائطية، يهتز كخيط هزيل مثل مشنقة، يتراقص ببطء نحو الشمال وبالعكس، ينتهي بانتفاخ كبطن حبلى من الأسفل، إنه يضرب للمرة الثانية دقاته في الرأس).. سارد عليم يروي قصة جندي عربي في مكان ما، شارك في إحدى الحروب التي خاضها العرب مع الكيان الإسرائيلي، خرج منها جريحاً مشوه الوجه، بعد أن أصيب بقنابل النابالم المحرمة دولياً، في إشارة ذكية من القاص إلى خسة العدو ووحشيته، هذه الحادثة، على الرغم من القداسة التي تحملها، كونه حارب من أجل قضية شريفة وعادلة، إلا أنها على الصعيد الاجتماعي أفقدته جزءا مهما وحيويا من حياته، بعد أن هجرته زوجته الصغيرة، كما وصفها القاص، وانزوى في غرفته، تمر عليه الساعات وهو يطالع ساعته الجدارية وتأرجح بندولها الكبير، الذي شبهه القاص بحبل مشنقة، لينتهي النص بإطلاق ثلاث رصاصات عليها من مسدسه، في محاولة منه لإخراسها وإيقاف زمن الألم والوحدة، وربما كانت هذه النهاية إشارة رمزية إلى إنهاء حياته البائسة.

«خوذة لرجل نصف ميت» قصة استطاع فيها أحمد خلف الولوج إلى عوالم النفس الإنسانية ومجاهيلها، وتحرير النص من سطوته ككاتب، بعد أن منح بطله (سلمان) وعياً قائماً اتجاه محيطه، تمثل بنظرة سلبية لحالته الجسدية، أنتجت واقعاً اجتماعياً مأساوياً، وجد نفسه عاجزاً عن مواجهته أو إيجاد حلول للمأزق الذي هو فيه، لذا شكّل البطل مجموعة من الخيبات والانتكاسات، جعلت منه شخصية قصصية (ساكنة) ارتبطت بثوابت المكان (الغرفة).. إضافة إلى أن النص حمل رسالة سياسية كونه كُتب بعد نكسة حزيران/يونيو 1967 بأشهر، كانت فيها الشعوب العربية تعاني مرارة الإحباط والهزيمة.

أهم مرتكزات النص

أولا- العنوان: هو العتبة الأولى لأي عمل سردي، وهو نص مواز للمتن، يشاركه الأهمية من حيث القصدية. كما عبّر عن ذلك الناقد رولان بارت، بقوله (لا يوجد أي عنوان لا يحمل آثاراً أيديولوجية ومعرفية موجهة، تكون لمصلحة القصد من موضوع العمل الأدبي).

عنوان القصة محل البحث «خوذة لرجل نصف ميت» له دلالة مأساوية على تجليات الحروب وما تخلفه وراءها، على الرغم من قدسية وشرعية بعضها، فهو يشير إلى أن بطل النص (سلمان) الذي لم يبق من مآثره وتاريخه المجيد، كجندي قارع العدوان الإسرائيلي، غير خوذة مرمية في ساحة المعركة، ورجل جريح مشوه الوجه يعاني البؤس والحرمان.

ثانياً- التداعي الحر: مثّل النص تداعياً حراً للبطل، لم يخرج عن حيز المكان (الغرفة) والزمن (دائرة الاستذكار والاسترجاع) هذا الارتباط الزمكاني مع البطل، شكّل ثالوثا مشؤوما، جعله يعيش لحظة تداعٍ حر عَبر مونولوج داخلي (تيار وعي باطني) سيطر عليه وحفّز مخياله، لينتقل في لحظة اَنية عبر الأماكن والأزمنة، على الرغم من بقاء جسده وروحه حبيسين لحيثيات المكان (الغرفة) عبر مفارقة زمنية مكنته من الاتصال بعوالم بعيدة، مثلت له أماكن عدائية (ساحات الحرب) وأزمنة انشطرت بين (زمن السرد) الذي مثلته ساعة الجدار، و(زمن القصة) الذي مثل حصول الحدث المركزي (لحظة إصابته في الحرب) وبذلك استطاع القاص من خلال هذا التكنيك السردي، أن يجعل من الحاضر موشورا تمر عَبره أطياف الماضي، بتعالق (باختيني) ارتبط فيه مكان السرد (الغرفة) بأماكن أكبر وأوسع (ساحة الحرب).

ثالثا- رمزية المرأة: شكّلت المرأة إحدى ركائز النص، وهاجساً رافق البطل عبر رحلة استذكاره لماضية القريب، ومثلت رمزية لحاجة بيولوجية ونفسية افتقدهما البطل نتيجة جرحه وتشوه وجهه، لذا نجد إن حواراته الافتراضية معها، تنم عن حاجة ملحة، أوصلته إلى حد الهذيان الناتج عن الفراغ والتيه الذي يعانيهما جراء رحيلها (تركض أمامه متجهة صوب النهر، ووجد نفسه يتبعها. يلاحق ظلها المتخطي لوجوده هناك، بعد صمت المدفع وتعطيل الحرب بالنسبة له، وهي تقذف ثيابها في الهواء. ها هو يصرخ بحدة أشبه بالعويل مستغيثا: إنك تتعرين. أنت طالق طالق طالق).

رابعا- اللغة: كانت سلسة تتلاءم مع البناء الحكائي للنص، ابتعد فيها القاص عن المفردات القاموسية المقعرة، والمصطلحات اللغوية المعقدة، منسجماً مع طبيعة الشخصية القصصية، التي تحاشى ذكر مرجعياتها (الثقافية والتعليمية والبيئية) فجعلها مجردة (شبحا) يتحرك في فضاء النص بحرية دون قيود أيديولوجية أو بيئية، كما اتسمت اللغة بكونها تواصلية في بعض محطاتها من خلال التعليقات والتوضيحات التي كانت ترد من السارد العليم، والتي وضعت بين قوسين، لتفسير بعض مجريات الأحداث، مراعاةً للاختزال والتكثيف الذي يجب أن يتميز فيه الفن القصصي. استخدم القاص الكثير من الأفعال التقريرية، لبيان يقينية الحدث المركزي للنص وحقيقته (كانوا قد أخذوهم في الناقلات، محتضنا كل واحد منهم جراحاته وأوسمة الحرب، قال في داخله: اَه وجهي لقد شوهوه بالمرة. ثم وضعوه في العربة استقر جسده فوق فراش مهترئ، وقد دثروه جيداً. أسبل ذراعيه بين جنبيه ولم يعد يصدر عنه أي صوت، فقد كان يحلم بزوجته الصغيرة).

كانت حوارات النص قصيرة مقتضبة مبهمة في بعض محطاتها، حتى اقتربت من حوارات مسرح (العبث).. جملا يتبادلها البطل مع زملائه في ساحة المعركة، وأخرى مع زوجته، بعضها كان افتراضياً، عكست فداحة التجربة التي خاضها، ومأساوية تجلياتها الاجتماعية والنفسية.

حوار مع أحد الجنود:

– قال احد الجنود: لعلها لن تحدث.

– قال سلمان: معي، هل تخاطبني؟

قال الجندي: كلا أعني الحرب.

حوار مع زوجته

قالت الزوجة الصغيرة:

– أنت متعب الأفضل لو تصمت.

– سمعت أغنية رددت اسمك.

– ماذا ستفعل بعد الآن؟

– هل حدث ذلك بالصدفة؟

– يا إلهي أتنوي أن تبقى هكذا؟

تمنيت لو تشاهدين القتل هناك.

– أنت تقتلني الاَن.

كاتب عراقي