الإيهام ونقد السلطة في رواية «الصوت الخفي»

2022-06-06

عبدالحفيظ بن جلولي

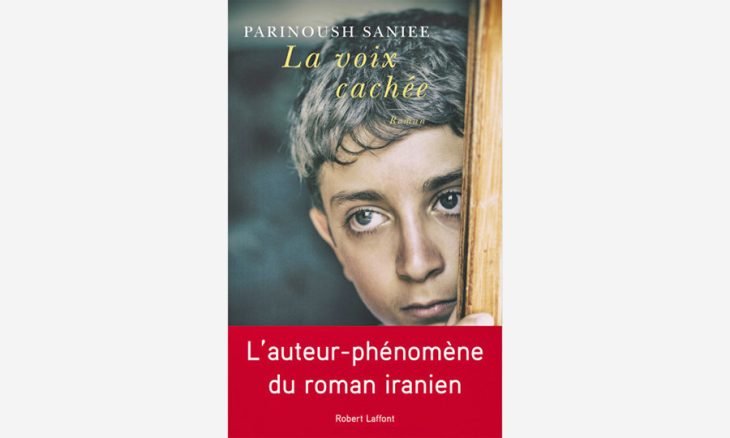

تمثل برينوش صنيعي الروائية الإيرانية، والمتخصصة النفسانية والاجتماعية، الكتابة الناقدة للمجتمع في تحولاته وتطلعاته المستقبلية انطلاقا من واقع تسجله سرديا، لتنقل فيه الحكاية من مجرد الرواية إلى الشهادة على اللحظة التي يعيشها المجتمع بكل حضورها الكامن في تصور الكتابة الإبداعية المصاحبة، فكانت رواية «حجاب طهران» الصادرة في 2003 التي تتابع فيها التحولات المجتمعية والسياسية الإيرانية منذ فترة الشاه إلى مرحلة الثورة الإيرانية، وما نجم عنها من تغيير جذري في نمط الحياة، وانعكاسات ذلك على وضع الأفراد والحريات والتفكير والعلاقات الاجتماعية. أتْبعتْ هذا العمل برواية «الصوت الخفي» الصادرة عام 2004 والمترجَمة إلى الفرنسية في 2017.

قد تندرج الروايتان ضمن مشروع قراءة المجتمع الإيراني لكن من وجهتي نظر مختلفتين، ففي الأولى نسجت حكاية المجتمع من خلال تدافع شبكته المجتمعية المتمثلة في الأفراد (مجموعة عوائل) أما في الرواية موضوع القراءة فتناولت الأفراد «شهاب» من خلال المجتمع المتفاعِل فيه، ويمكن أن تُقرأ في مستويين مختلفين، مستوى مباشر وآخر دلالي، باعتبارات «شهاب» «المتخلف عقليا» في ما يظهر من بداية السرد، باعتباره راوياً عليماً يقدم الأحداث من وجهة نظره في تناوب سردي بينه وبين أمه «مريم» فما تقدمه الرواية عن «شهاب» يعتبر في تلقي القراءة الفاحصة والمتابعة مسرودا ذا ثلاثة مستويات، باعتباره بداية متخلفا عقليا أو ما استقر في قناعته وما عامله به المحيط، ثم في المستوى الثاني نكتشف أن إهمال العلاقة الأسرية السوية مع شهاب من خلال ردات فعل والده الذي اعتبره عارا في عائلته، وأمه التي كانت قريبة منه، لكنها لم تحسن التصرف معه بإشباعه عاطفيا، ومن ثمة توصيف الحالة وفق ما يثبته السرد بفقدان «التوازن العاطفي» ثم المستوى الثالث الذي يقدم الشاب «شهاب» ذا العشرين عاما والذي مازالت ثقته في نفسه مهتزة بما يعني التناقض الذي يعيشه في شخصيته، أو ما استمر يعتقده في أعماقه بتخلفه العقلي Débilité المكرس في وعيه من خلال ما وقر في سلوك أبيه اتجاهه، وهو ما تؤكده جملة النهاية: «هو ؟، إنه والد آراش» وهو يعني بذلك أبوه «ناصر» الذي لفرط بعده عنه، بتر العلاقة البيولوجية به ونسبه إلى أخيه الأكبر، وهي الجملة التي تعود بوعي القراءة إلى جوهر الصراع النفسي والاجتماعي في الرواية في محاولات تثبت الطفل شهاب من هويته الوجودية.

من هذا المنطلق، ومن خلال تخصص الروائية السيكو ـ سوسيولوجي، تتشظى القراءة في تلقي الرواية، لا من حيث الأحداث، لكن من حيث الإرباك الذي يحدثه تسلسل الحكاية، فمن ناحية تقدم الأحداث على لسان الطفل «شهاب» حيث تُفتتح بحضور «شهاب» في عمر العشرين ثم، عبر تقنية «الاسترجاع» يعود إلى الطفولة ليستمر سرد الأحداث انطلاقا من الوعي الطفولي وهو ما لا يمكن تقبله واقعيا ولا تخييليا، من حيث إدراك بعض الأشياء التي لا يمكن لها ذلك إلا من خلال عقل ناضج، ومن ناحية أخرى فالإرباك القرائي مرده إلى ذاك التقديم للشخصية الرئيسة «شهاب» من خلال حالة غير مستقرة عند وضع معين، فشهاب بداية متخلف عقليا أو غبي، وما يؤكد ذلك استمراره في تخيل انشطاري لشخصيته لصديقين وهميين، «بابي» و»آزي» والتخيل الذي يخرج بالشخصية إلى هامش اللاواقع يرتبها سيكو ـ باثولوجيا في مجال «الانفصام» ثم في مرحلة ثانية فهو شخصية طبيعية، لكنه غير مستقر عاطفيا، ثم في مرحلة ثالثة تأكيد على تخلفه العقلي أو عدم توازنه العاطفي من خلال القرينة الدالة في جملة النهاية.

يعتبر «شهاب» الشخصية الرئيسية، الذي يأتي السرد على لسانه مكثفا وعميقا بما لا يتوافق وسنه من جهة، وطبيعته العقلية من جهة أخرى. تقرأ الرواية عند المستوى المباشر على أساس إنها تشريح سيكولوجي للطفل المتخلف عقليا في علاقته بالأسرة والمجتمع، فـ»شهاب» تتفجر بؤرته الحكائية من خلال علاقته بأسرته، الأم القريبة منه والأب النافر تقريبا من حالته، ثم علاقته بالمجتمع حيث يتأسس وسيطا لا وظيفيا لعلاقة عاطفية، حيث تتخذه ابنة عمه «فريشته» كذريعة للخروج من المنزل ومقابلة عشيقها ثم، بعد ذلك يحاول الهرب من أسرته ليضيع في الشارع وتعثر عليه «سودابِه» وتقوده إلى بيتها فيمكث عندها عدة أيام، وفي كل هذا يصاحبه «الصوت الخفي» لـ»بابي» و»آزي» وهي التخيلات التي تستبد بالمريض النفسي وتحول ما يتوهمه إلى قناعات راسخة وأكيدة مما يؤكد إصابته بالانفصام.

مفتتح ونهاية الرواية القائمان على السؤال والجواب، يؤسسان لما يحتمل أن يكون قرينة سردية على العلاقة بين المجتمع النافر نحو التحرر والسلطة التي تتوهم أنها مستقرة ومستمرة بقوتها.

لا تستمر الرواية في تأكيد صورة «شهاب» المريض نفسيا رغم كل المشاهد المصاحبة للبؤرة المركزية المثبتة في «التخلف العقلي» Débilité، لكنها تنتقل إلى مستوى «عدم التوازن العاطفي» الذي تكتشفه جدته لأمه عند حضورها إليهم، إذ تقع على حالة من عدم التوافق السلوكي بين العائلة والمناخ المنزلي العاطفي، فتؤكد لـ»مريم» أم «شهاب» أن هذا الأخير «لا يحتاج سوى إلى الحب والحنان» وتستمر قائلة: «على أيامنا لم نكن بحاجة إلى قراءة كل هذه الكتب، ورغم ذلك كنا نعيش سعداء مع أطفالنا، تاريخ حب أم لابنها لا نقرأه في الكتب، لكن في قلبك». إن الجانب العاطفي هو الذي يشكل الطفولة المتتالية في نموها نحو تشكيل خميرة مجتمع متوازن، فأي خلل يصيب الطفولة تربويا، إنما يحدث جرحا في جسد المجتمع، «جرح نرجسي غير قابل للعلاج» بتعبير سيغموند فرويد، قد يكون عاهة مستديمة تلاحق النسيج الاجتماعي في أشد وظائفه وعلاقاته ارتباطا بالتطور والتحضر، ويشكل ذاكرة معيقة للمسار نحو أفق الإنتاج الإبداعي، وهو ما توظفه الرواية عن طريق المناورة الابتكارية في ترسيم حدود المجتمع القائم بذاته، والمعافى من الأعراض السوسيو ـ سيكولوجية، إذ تقدم «شهاب» باعتبار الطفولة خميرة التقدم المجتمعي، فرغم إعاقاته النفسية إلا إنه يستطيع أن ينخرط في المجتمع ويتعلم ثم، يطور حسه الإبداعي في الكاليغرافيا، لكن الرواية تنغلق على سؤال الأمراض المتخفية التي لا يريد المجتمع معالجتها أو مجرد وضعها في مرآة واقعه، وأيضا كتل التابوهات التي يصنفها المجتمع كمحرمات يُمنع تداولها أو قبولها لأنها تمس الشخصية الجماعية، سواء على مستوى العائلة أو المجتمع، وتلك جروح نرجسية تكرست بفعل الزمن وتحولت إلى عناصر في الشخصية الاجتماعية أو الفردية وأصبح من الصعب التخلص منها، فجملة النهاية تحيل إلى هذا الخلل في الشخصية المتخلفة، «هو؟ إنه والد آراش» تمثل هذه النهاية إحالة دالة على أن ما يتكرس وينحفر في طراوة الشخصية إنما يظل مصاحبا لها في صلابتها، وهو ما يجعلها عرضة لكل الهزات ولو ظهرت ملامح النبوغ فيها لأنها تظل حبيسة الماضي المكبل بعوائق الرؤية إلى الخلف، غير متحرر في رؤيته إلى الماضي باعتباره سؤال المعرفة الدال على إدراك واستيعاب ونقد ثم تجاوز.

المستوى الدلالي يبدأ عند قراءة شخصية «شهاب» عند حافة المجتمع الذي تواجهه السلطة من خلال اعتقادها في عدم نضجه، وبالتالي، تفرض وصايتها عليه، والطفل عند هذا المستوى يمثل المجتمع القاصر الذي يحتاج إلى الحماية والتصرف بدله، وهو ما يؤكده التصور السردي والحكائي عند عدة منعطفات روائية دلالية. وهذا ما يقدم احتمالا ممكنا في إفادة الكاتبة من التاريخ الأدبي الفارسي في النقد السياسي للمجتمع والسلطة من خلال ابن المقفع في إيراد الحكاية على لسان الحيوان ليتهرب من رقابة السلطة ويمرر رسالته في نقد الوضع القائم.

مفتتح ونهاية الرواية القائمان على السؤال والجواب، يؤسسان لما يحتمل أن يكون قرينة سردية على العلاقة بين المجتمع النافر نحو التحرر والسلطة التي تتوهم أنها مستقرة ومستمرة بقوتها، فالمفتتح سؤال إثبات الهوية للطفل «شهاب» بين أحضان شخصية غير واضحة: «هل هذا أنت يا شهاب؟ نعم/ من يحضنك هكذا؟ نظرت إلى الصورة..» فالصورة تمثل الثابت في الواقع وهو «شهاب» لكنها تحتوي مجهولا سوف يكشفه السرد في جملة النهاية: «هو؟ إنه والد آراش» فما بين البداية والنهاية السرديتين ينطرح مسار حكاية تقدم «صورة» مجتمع مفكك تقوم فيه سلطة الأب السياسي مقام التوجيه لكن وعي المجتمع يقوم على الرفض الجذري لهذه السلطة التي تدير الواقع بحساباتها التي لا تتوافق مع تطلعات المجتمع، ولهذا تركت الرواية المجال واسعا للطفل باعتباره رمزا للمجتمع أن يدير مسار الحكاية متفاعلا مع تداعيات متحررة من سلطة الكاتبة متفاعلة مع سطوة الطفولة في تداعياتها الكلامية، التي تفرج عن مكنون ما يؤمن به المجتمع من إبعاد لكل وصاية أبوية، ولهذا كان «الصوت الخفي» («أجبت بهدوء..») «هو؟ إنه والد آراش» ما زاله مستمرا كخطاب باعتباره ينشد التحرر من كل سلطة تمارس إبعاد صوت الآخر.

كاتب جزائري