«منهج جديد لقراءة النصوص الأثرية»: فكرة اختراع «الشعب اليهودي» فرضت اختراع مقوّمات له

2022-06-04

محمود أبوحامد

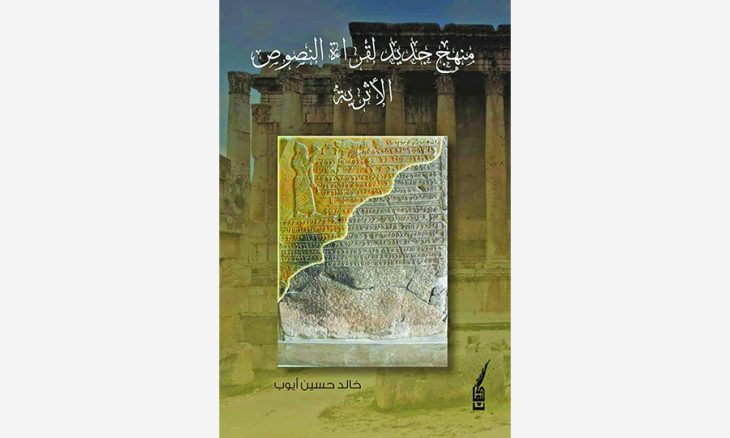

«منهج جديد لقراءة النصوص الأثرية» للباحث الفلسطيني خالد حسين أيوب، جديد دار كنعان للدراسات والنشر في دمشق، وهو ليس جديد دار كنعان وحسب، بل جديد علم الآثار ومناهج قراءة نصوصه.. وإذا كان علم الآثار، كما يؤكد خالد أيوب، هو المتكأ والأساس الذي تناسلت منه وبه قراءة جديدة للتاريخ، وإن كان «التاريخ بعضه ظن، وبعضه من صنع الهوى وأصدقه ما نقش على الحجر»، فإن من كتب التاريخ ظنّاً واعتقاداً وعلى هواه، هو نفسه من قرأ ما نقش على تلك الحجارة، ولأن هناك ارتياب وشك في التأويلات الأثرية، فقد كان علم الآثار -هذا المتكأ- في دائرة الشك والارتياب. فإن الكتاب، يسعى إلى تأسيس «رؤية نقدية لمنهج علم الآثار»، بخلق حالة بديلة تصلح لأن يتم البناء عليها مستقبلاً من أجل تصحيح الخلل البنيوي الذي يعتري الدراسات الآثارية والتاريخية للمشهد المكاني للشرق القديم منذ نحو قرنين أو يزيد، سواء في المعمار النظري أو منظومات الفكر، أو حتى الأداء على المستوى الأكاديمي.

يشكل هذا الكتاب مادة ريادية سوف تفتق غلالة التزمت المعرفي لمناهج البحث الآثاري التوراتي والقومي. وطالما نطلق عليه صفة الريادي فهو يتصدى، بلا شك، للصعب من الأسئلة، ولا يكتفي بذلك، بل يجهد لتطوير الإجابات «العلمية» الأقرب إلى الحس السليم والفهم العام لطبائع الأشياء وحقائق الأمور.

يتوزع محتوى هذا الكتاب على عدة عناوين تتواصل في ما بينها بجدلية علمية، لتبلور منهج مؤلفه من جهة، وتفنّد قراءات النصوص الآثرية المزورة والمشوهة، تحقيقياً لمآرب سياسية وأيديولوجية ودينية من جهة ثانية، من خلال بحث يعتمد على فكرتين، الأولى تتبلور حول تفنيد خطأ المنهج المتبع، والثانية محاولة لوضع أسس لمنهج جديد في كيفية قراءة النصوص الأثرية، قراءة صحيحة ودقيقة وصولاً للحقيقة.

أمة قديمة

يبدأ الكتاب بعنوان «أمة قديمة» يؤكد من خلاله أن اعتبار الجماعات اليهوديّة العابرة للقارّات شتات (أمّة قديمة) تعود أصولهم إلى مملكة داود القديمة (إسرائيل) على أرض فلسطين، هي رؤية صهيونيّة – استشراقيّة، ظلّت تهيمن لوحدها على ثقافة التاريخ والماضي، إلاّ أنّه منذ كتابات المؤرخ البريطاني كيث وايتلام، بدأت تتوالى دراسات جريئة تساهم في تحرير التاريخ الفلسطيني من قبضة وسطوة الاحتلال الصهيوني.

ويضيف المؤلف إنّ فكرة اختراع (الشعب اليهودي) فرضت اختراع مقوّمات له، والبحث في كيفيّة اختراع علم آثار زائف كان مفتاحاً لعلوم الماضي، وأنتج تاريخاً وتراثاً وجغرافيا وميثولوجيا تتناسب مع ذلك الحق المزعوم، وتم اختراع الجغرافيا التوراتية وأسرلة المكان، بواسطة هذه الأداة المخترعة، أي (اللّغة العبريّة)، إذ ادعت الثقافة الاستشراقيّة ـ الصهيونيّة أنّ العرب قاموا، عند الفتح الإسلامي، بتعريب وأسلمة أسماء الأمكنة مدناً وقرىً وأوديةً، إلخ، وكانت أسماءها عبريّة – الّلّغة والجغرافيا- وكانت هذه الذريعة في ما سمّوه إعادة تسمية المشهد المكاني، من خلال استخدام العبريّة وتطبيقها على اسم المكان العربي ليتطابق مع جغرافية التوراة وأسماء الأمكنة الواردة فيه.. ويوضح الباحث أيوب بالأمثلة والأدلة القاطعة، أن هذه اللغة مخترعة ولا تصلح أصلاً لاستخدامها في أي من مجالات التاريخ والآثار وكل نتاج الماضي الثقافي.

تراث وأدب

ولم يتوقف الأمر عند اختراع لغة «قديمة» وشعب «قديم» بل ثمة محاولات لاختراع «التراث» وكانت عملية أشبه بسطو مباشر في وضح النهار، مثلما حدث مع الباحثة الفنلندية هيلما غرانكفست، التي قامت بأبحاث ميدانية أنثروبولوجية على السّكان الفلسطينيين في قرية أرطاس في الضفة الغربية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، تناولت فيها المرأة الفلسطينية وطقوس الطهور والاحتفالات والأغاني والعادات، لتظهر نتائج الدراسة كأنها تتحدث عن ناس آخرين غير موجودين سوى في الكتب القديمة.

أما بخصوص «اختراع» أدب عبري، فقد تناولتْ العبرية الشاعر اليهودي الإسباني هالفي وتمّ تأويل شعره الغزلي على أنه يرمز للوطن بالحبيبة وتمّ اعتباره شاعر الحنين «للوطن»، كما تمّ تسييس الشعار الديني للحج اليهودي، فكما يتمنى المسلم لأخيه المسلم لقاءه على جبل عرفات بالقول: «إنشاء الله العام المقبل نلتقي على جبل عرفات «، الذي لا يعني بالطبع (احتلال مكّة)! إلاّ أنّ الصهيونيّة جعلت من العبارة اليهودية اللقاء على جبل صهيون لتأخذ معنى الاحتلال. لكن أخطر ما جرى هو اختراع العبريّة وعبرنة علم الآثار وهي أهم العمليات التي يناقشها الكتاب..

ظواهر لغوية

وفي توضيحه لمنهجه تحت عنوان «رؤية نقدية» يرى الباحث أيوب أنّ علم الأثار ما زال تخميناً وأيديولوجيا، ومفتوحاً على احتمالاتٍ وفرضياتٍ عديدةٍ، بسبب منهجه وقواعده اللّغوية الوضعيّة الخاطئة والمشوّهة والبعيدة عن الحقيقة.. وقد شكّلت هذه التشوهات أساساً لكتابة التاريخ، ما أدّى إلى أنْ يكون هذا التّاريخ على الصّورة اللاعلمية لعلم الآثار، إضافة لجعل اللاهوت شريكاً له، وكلّ ما بُني على باطلٍ فهو باطل.

ويؤكد أن علم الآثار مليء بالأدلّة التي تشير إلى تلك المزاعم والأباطيل، ويتناول بالتّفصيل القواعد التي استخدموها أو اتكأوا عليها في الظواهر اللغوية لتشويه وقلب الحقائق كظاهرة تصويت اللغات القديمة، وقاعدة كالإقحام والإسقاط والإبدال والقلب المكاني والعنعنة.. وغيرها، بالإضافة إلى وضع الكلمات التي يريدونها على اللوائح واللقى الأثرية المشوهة أو المكسورة.

واللافت في هذا الكتاب أن الباحث خالد أيوب يستند في بحثه إلى الدلائل القاطعة بصور للنصوص الأثرية، مرفقاً كل نص بقراءته الخاصة له، ومستعرضاً بكل مصداقية وموضوعية الآراء المعارضة والقراءات المعاكسة، تاركاً للقراء والدارسين فضاءات واسعة وحيادية للتقصي والبحث، ومن نماذج النقوش الثرية هذه (نقش ميشع، ونقش بيرجي، وزنجرلي، وبرراكب، وأفس زكور، وشافاط بعل الأول، وعين عبدات، ويحوملك، وماسينيسيا، ونقش كيلاموبرحيا..). ولكن الباحث أيوب يركز على نص أحيرام ويفصّل في أهميته، مسلطاً الضوء على السّردية التّوراتيّة حول هذا الملك، والخرافات والأساطير التي صارت وقائع تاريخية.. والحكايات حول خروج موسى من مصر، جيش داود، والهيكل الأول لسليمان، الذي هدم أثناء السبي، ثم أعيد بناؤه، والهيكل الثاني: معبد زر بابل الذي أعيد بناؤه بعد العودة من السبي، والهيكل الثالث: الذي قام بتوسعته «هيرود/ حرد» في العصر الروماني.

النصوص الشعرية

إن قراءة النصوص الأثرية في هذا الكتاب كنصوص شعرية، لا تقل أهمية عن المنهج الجديد الذي طرحه الباحث خالد أيوب، بل تلازمه وتضيف عليه رؤية جديدة ولافتة، بل تفتح أبواباً رحبة للعودة إلى الأصول التاريخية للأوزان والبحور الشعرية، والبحث والتقصي حول علاقتها باللغة العربية عامة والشعر المعاصر خاصة.. ولتقصي الأسلوب الشعري للنصوص الأثرية والنتائج المترتّبة على القراءة الشعرية للنصوص الأثرية، وما تشكّله من فارق عن القراءات النثريّة التي تمّ التعامل بها مع النصوص، يفرد الباحث أيوب الكثير من الأمثلة ، موضحاً أن قراءة النّصوص الأثرية جرت على اعتبارها نصوصاً نثريّة، وكما أنّه لا يوجد نقاط تفصل بين الكلمات، فأيضاً كانت القراءة مستمرة، وربطت بين الكلمات دون أن تحدد نهايات الجمل بشكل صحيح، أما قراءة النص شعريّاً فتحدد التوقف عند نهاية كل بيت شعري، ومن الأمثلة التي بحث فيها أيوب عشرة أبيات شعرية من نص نقش بر راكب، مبيناً أن لا رابط مثلاً بين كلمة «ف ن م»، في نهاية السطر الأول، وكلمة وملك… وكانت القراءة المتصلة على هذا الشكل:

«إنه / بر راكب/ بر/ ف ن م «وا / م ل ك / ش م أ ل/»

إلا أن الحروف «و/ م ل ك / ش م أ ل/» تقع في بيت مستقل، ولا علاقة أو رابط لها بما سبقها من كلمات، وما تم اعتباره اسم علم «بر راكب بر فنموا»، ليس ملكاً على شمأل، كما أنه لا وجود لمملكة شمأل، ويتبع طريقة تفسير وشرح كل بيت على حده، لأن كل بيت يحمل معناه التام:

1 . أ ن ه .2 بِر. ر ك ب.3 ب ر. 4 ف .5 ن م. (في جميع النقوش تمت قراءة كلمة «إنك» وتُرجمت إلى «أنا»، وهنا يترجمون كلمة «إنّه» حسب لهجة مملكة شمأل إلى «أنا» أيضاً).

البيت الأول:

1 – : أنا ، 2 – : برراكب اسم علم، 3 – بر: ابن، 4 و5 -: فنموا: تم تصويتها وهي أيضاً اسم علم. وتفسيري لهذا المقطع:

1 – إنّ ه : حرف مشبّه بالفعل، والهاء ضمير متصل مفرد مذكر غائب، وهو اسمها.

2 – بِرْ: خبر إن، وتعني تقي ومؤمن.

3 – ركبْ بَرْ: ركب فعل ماضي، بَر: من البريّة مفعول به والفاعل هو، وهذه العبارة يقابلها: ركب البحر. «وصورة العربة التي تحدثت عنها في مقدّمة هذا النّص، تدلّ على معنى ركب البر. 4 – 5 فِ، نُ م، فِ: حرف جر، نُم: في نومه: جار ومجرور، وهذا يعيدنا إلى الصّورة التي يظهر فيها النّجم والشّمس والقمر على شكل هلال، وهي رموز فلكيّة، تربط بين النّوم والأحلام وتفسيرها من قبل عرّاف أو كاهن، هو ذاته ذلك الرّجل الواقف قبالة الملك ويحمل بيده كتاباً أو لفافة تحمل في طياتها تفسير المنام، وهذه ظاهرة تاريخية يسأل فيها الحاكم ويستشير العرّافين عن خوضه المعارك، أشهرها حكاية المعتصم وأبو تمام في قصيدته السّيف «أصدق» أنباءً من الكتب.

كاتب وصحافي فلسطيني سوري