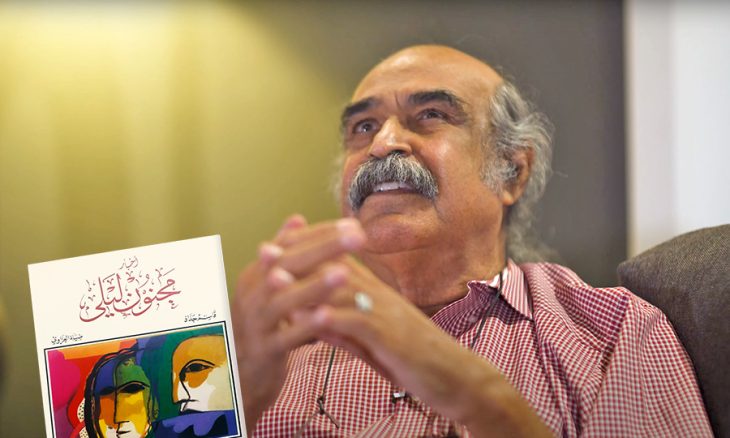

«أخبار مجنون ليلى» كما رواها قاسم حداد: مجنون ليلى هو أنا!

2022-05-18

عبداللطيف الوراري

شعر الحب

يندرج عمل الشاعر قاسم حداد «أخبار مجنون ليلى» داخل فضاء الحب، من هنا قيمته وحساسيته في أزمنة اليباب الوجداني والحسي، التي نعيشها تحت إمرة عوالم الافتراضي والمصطنع، وتأثرت بها حتى لغة الفن والأدب راهنا. وقد أتى هذا العمل النوعي ضمن سلسلة أعمال شعرية وفنية أخرى متزامنة تحركتْ، جماليا وأيقونِيا وكتابيا، داخل هذا الفضاء بما يشبه ـ وقتئذ، وبعد رحيل نزار قباني- احتجاجا على رعب اللحظة الحضارية في مقدماتها الزاحفة؛ مثل: «سرير الغريبة» لمحمود درويش، و»كتاب الحب» لمحمد بنيس، و»سُر من رآك» لأمجد ناصر، و»ركعتان في العشق» لأحمد الشهاوي، إلى جانب نصوص قوية لكتاب قصيدة النثر؛ عبد المنعم رمضان، وأسعد الجبوري، وشاكر لعيبي، ووفاء العمراني وغيرهم، الذين دفعوا بالتجربة إلى أقصاها لما فتحوا شعر الْحُب على مفردات ورؤى جديدة، وأحيانا صادمة داخل تأويلها الإيروتيكي، كأنها رد بليغ على مصادرة الحق في الْحُب والتنعم بالجسد.

وإذا كانت هذه التجارب في شعر الحب تتنوع مصادِرها في إنتاج المعاني وتوليد مناخاتها الرمزية والتخييلية، بعد أن تفاعلت نصيا مع خطابات وافدة من سجلاتٍ أسلوبية ومعرفية وثقافية باذخة؛ عربية وأندلسية وهندية وحديثة، إلا أنها أوحت معظمها بحاجتها المتعطشة إلى آخر مادي متعين حينا، أو شهواني إيروسي ـ بهذا المعْنى أو ذاك ـ حينا، يملأ على الذات يبوسة العالم وجفاءه، بين شعر الحب المعذب، والانطلاق العرفاني، وتوجعات الجسد النافر.

يكتسي «أخبار مجنون ليلى» صيغة العمَل الشعري العابر للأشكال، بحيث لا يطمئن لجاهزية الشكل وعرف تسمياته التي استقر عليها الذوق السائد، كأنما الشاعر كان يكتبه فيما هو يستجيب لـ»شهوة الانتقال التعبيري. تَصير هذه المغامرة في الكتابة مضاعفة لما تعمل على مدونة مقبلة من التراث العَربي، كانت على الدوام تحت سطوة الأسطورة ومحكياتها، ونهب التاريخ المتخيل وتخريجاته في وجوه كثيرة. وما أظُن أن هناك نصا أدبيا- تخييليا وثقافيا قارب «ألف ليلة وليلة» في عظمَتها مثل «أخبار مجنون ليلى». وما أظُن أن هُناك كتابا أجمل وأطرف في الْحُب عند العرب مثل الذي كتبه قيس بن الملوح خالدا فيه إلى يوم الدين. لهذا نُقدر عمل قاسم حداد الكتابي وهو يراهن على نص غني ومُلْتبس، كتقديرنا لتلك المسافة الجمالية الممكنة بين الشفاهي والكتابي، بين الخبر والنص، بين الحلم والواقع، بين التاريخ والشعر، بين الأصل والنسخة التي يقطعها ويعمل عليها، مُنْزلا خبرته شاعرا وناثرا في الوقت معا.

شعرنة «الأخبار»

يفترض عنوان العمل، ابتداء، أنه ضرب من «السيرة الغيرية» يكرسه شاعرٌ حديثٌ لواحد من السلالة التي تجمعه بهِ قرابة الشعر، على نحو ما يشبه التحية له والاحتفاء بتجربته في الحب، التي آوتْ روحه المُجنحة، ولا سيما إذا كان ممن جنتْ عليه تآويل التاريخ والقصص الشعبي، ولم ينتصر له، في كل عصور التاريخ الثقافي، إلا حُبه في شعره الذي يقدم ذاته كما هي في الكتابة، مجدولة بإيقاعها الظامئ. لكن سرعان ما يخيب أفق الانتظار ونحن نتلقى هذه الأسطر الكثيفة في مفتتح العمل:

« سَأقُولُ عَنْ قيس

عَنِ الهَوَى يَسْكُنُ النارَ.

عَنْ شَاعِرٍ صَاغَنِي في هَوَاهُ.

عَنِ اللوْنِ والاسْمِ والرائِحَةْ.

عَنِ الخَتْمِ والفَاِتحَةْ.

كُنْتُ مِثْلَ السدِيمِ، اْسَتَوَى فِي يَدَيْهِ.

هَدَانِي إِليْهِ.

بَرِئْتُ مِنَ النَاسِ لَما بَكانِي إِلَيْهِمْ

زَهَا بِي وغَنوا الأَغَانِي بأشْعَارِه».

يأخذنا قاسم حداد إلى الأخبار الأخرى عن قيس؛ أخبار شاعر عن شاعر بوسيط الاستعارة داخل لعبة تتبادل الأدوار والرموز والأقنعة؛ بهذه الروح الشعري العارم يقطع الشاعر مع المُدونة التراثية التي تنقل لنا أخبار قيس المعطوبة تحت سطوة العقل، وتعيد الاعتبار لذاتها فيما هي تحتفي بـ»فتنة الصورة» التي تصغي إلى دبيب الفطرة، وروح الطبيعة في موجوداتها المادية والحسية التي تَنفسها قيس في شعره، وشكلتْ مجاله الحيوي الخَشوع والخصيب لما تنكر له بنو جلدته وأنكروا عليه صفاء سره وسريرته. لا يبقى من قيس إلا مُدونته الشعرية التي أودعها حُبه لليلى في مَتاه الكتابة والحياة، أما مُدونة «الأخبار» التقليدية فلا معنى لها إلا في سياقات تنتظمها الكتابة من جديد، عبر استراتيجية مخاتلة تمارِس الإزاحة والنقض والتكثيف بين طرفي الخبر والنص، الرواية والشعر:

« فَالرُواةُ يَعْبَثُونَ بِالسيرَةِ،

والأخْبَارُ تَلْهُو بِنَا،

ويَفْتِنُنا الشعر».

لنقُلْ إننا بصدد سيرة تخييلية «مُفجرة من الداخل» تستعيد المُدونة من قبضة اللسان، وتعيد اللعب عليها عبر «لعبة المحو والتشكيل» كما ألمع إلى ذلك معجب زهراني، بحيث لن تعود «أخبارا» تتضمن معلومات كيفما اتفق، بل مقاطع أو عناصر جديدة في نص جديد كُتبتْ بلغة استعارية – تصويرية تلازم معناها ولا تتعداهُ إلى غيره. تستضيف «الأخبار» منطقا جديدا ضمن لعبة «الانعكاس المرآوي». كتابة داخل كِتابة، وسيرة داخل سيرة، بالمعنى التخييلي الذي يحتفي بالذات في خطابها، لا الأجناسي الذي يضع حدودا بين شكل وشكل. هكذا تخرج «الأخبار» من وظيفتها الإخبارية والتواصلية إلى وظيفتها التخييلية، أو المرجعية الذاتية، حيث تتشكل، عموديا، داخل شرطها الكتابي بعد أن تُصْهر عناصرها وموادها ومقاطعها بشكْلٍ فني يقلب تراتبية العلاقة بين «المتن» و«الهامش» الذي يصير أهم من الأول وأعمق فكريا وجماليا بحكم شعريته التي تعيد تأويل الخبر، وتُشعرنه:

«ولَذ لَنا مَا يَحْلُو مِنَ الأخْذِ عَنْ أبي مَسْكينٍ والشَيْباني وأَبِي إسْحاقٍ والجَوْهَري والرِياشِي وابن شَبة والمدائني والمُهَلبي والأصْمَعِي عن صاحب الأغاني، الذي أَتَاحَ لِظَننَا شَاسِعَ الشَك فَاهْتَبَلْنَاهُ. فَوَقَعْنا عَلى مَا لاءَمَ مِزاجَنَا. ثُم سَاقَ اللهُ لَنا مَا تَيَسرَ مِنْ أصْدَقِ الكَذَبَةِ فِي رُواة عَصْرِنا، فَانْتَخَبْنا مِنْ غِوَايَاتِهِمْ، وتَبَادَلنَا مَعَهُمْ الأنْخَابَ، وزِدْنَا فِي ذَلكَ كَمَا نَهوَى، فَطَابَ لِلمَجْنُونِ ذلكَ واسْتَحْلَيْناهُ».

في جوهر العمل الشعري، إذن، يُلْقي الشاعر ببذرة «نيتشوية» ترُج «الأخبار» القديمة بمنطق الشك والهدم، بقدر ما تفتحها عَلى أُفق كتابي يحتفي بالتباساته المتولدة من سلسلة الألاعيب الخيالية التي لا تكُف، في امتداد العمل، عن إغواء الشاعر قاسم حداد، المسكون أصلا بهاجس التجريب في كتابته الشعرية، ورهانه الأساسي أن تصير «الأخبار» أخباره هو- ذاته. يكتبها بجسده، وحواسه المتراسلة عبر خطابه المفرد، وجنونه كذلك. إنه يصطنعها أكثر من أن يُمثلها.

مجنون ليلى هو أنا

كلما تورطنا في العمل واشتبكنا مع فضائه، يزيد اعتقادنا بأن الشاعر يرد لقرينه قيس الحقوق الاعتبارية التي ضاعت له بين المجتمع والتاريخ، عبر تكريسهما لصورة نمطية لـ«مجنون» ذهب عقله في حُب ليلى، ولـ«حُب» مخبول ومبالغ فيه. هكذا يراهن من البدء على نقض هذه الصورة عندما ينسحب من عالمـ«هِمْ» أو عالم «الواحد» بتعبير هيدغر، الذي شكلهُ وعي العامة وأَخبارييهم إلى عالم قيس نفسه بما هو صيرورة- ذاته وعالمه الداخلي؛ لأن من شأْن ذلك أن يعيد للذات شرطها الإنساني العادي الذي يرفض تغريبه عن نفسه وتجريده إلى موضوع مسكوك جامد، ومن ثم يهَبُها حريتها الفردية التي لا تستسلم لمن يمنع تحولَها في شهيتها اللامحدودة من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام أدخل في الحال:

« قِيلَ لَهُ: (الحُب أَوصَلَكَ إلى مَا أَنْتَ فِيه؟)

قَالَ: (وسَيَنْتَهِي بِي إِلى مَا هُوَ أَشَد مِما تَرَوْن) «

بل يصل جنون قيس إلى أسلوب حياة، ويأسه إلى ما هو أسمى من الأمل، وتيهه إلى معرفة مرحة:

«لقَدْ كَانَ يَأسُهُ فِي ذلِكَ أَعْظَمَ مِنْ أَمَلِهِ وأَجْمَلْ. إلا أنه كَانَ يَعْرِفُ الطَرِيقَ، وكَانَ يَذْهَبُ فيها. هذا الذِي عِشقُهُ رِيحٌ تَلْعَبُ بالروحْ».

من هنا، يحقق قيس عودة ظافرة إلى ذاته؛ عودة إلى ذات تتملكها مباهج الحيرة واليأس وهي تبحث في داخلها عن معانٍ جديدة للأشياء لأنها ترفض أن تراها/ ترى إليها من خلال المواضعات التي حاربته وسدت عليه منافذ وصاله من ليلى، وبقدر ذلك الحظر يتحول قيس إلى طاقة حلم مدهشة لا يُقيدها شيء:

«قِيلَ لَهُ: (ماذا لَوْ أَن لَيلى لَمْ تَكُنْ؟)

قالَ: (لَكُنْتُ بَكيتُ البُكاءَ كُلهُ لِكَيْ تَكُونْ)»

مثل هذه الطاقة يُحركها «جنون الفؤاد» لا «جنون العقل»؛ لأن بِه وحده يتم تذويت الذات والكائنات والعالم، لكن عبر فعل الغيرية: تحل ذات قاسم في ذات قيس على نحو يسمح له في حاضر الكتابة باكتشافها، بل اختراعها؛ إذ بقدر ما يكتب أخبار قيس يكتب أخباره هو، الخاصة والمحددة حسب النوع لا الدرجة. يتقمص أشواقه وعذاباته وأهواءه ونزواته سعيا على إيقاع الكلمات نحو «المشبوقة» ومن خلال ذلك كله يسعى لأن يقرأ «أعماقه الشاملة». ولهذا، يعود مجنون ليلى هو قاسم حداد، هو أناه المحدثة، وهُويته المتحولة وأسطورته الشخصية التي تخرج لسانها في ما اعتقده الآخرون عنه، وتتوهج. يصِير قيس في حاضر نص قاسم الشاعر والراوية، والأثر والكتابة داخل لعبة تتواطأ على «الجنون» ويرى فيها كل منهما ذاته ويكتشفها عبر الآخر:

«ويا قَيْسُ يا قَيْسُ

جَننْتَنِي أَو جُنِنْتَ،

كِلانَا دَمٌ سَاهِرٌ فِي بَقايَا القَصِيْدَةْ».

يتعدى الأمر، هنا، شكل القناع إلى صنيعة القرين الذي ينعكس- مِرْآويا- على جسد الكتابة وينمي هسيس كلماته عبر الحوار بينهما، الذي يتطور إلى مونولوغ درامي يحاكم من خلال علاقات قيس اللذية والحميمية بليلى وأفعال الشطح عبرها، تاريخ الجماعة وتاريخ الرقابة الذي ارتضته سيفا مصمتا على أنفاس الحب في كل زمان ومكان.

وبما أن تحرير»أسطورة» قيس وإطلاقها في فضاء الحُب هو رهان الكتابة التخييلي، فإِن هذه الاستراتيجية تأخذها إلى ما تفكر فيه وتصبو إليه ضمن رؤياها الحلمية – الاستعارية التي تنحاز إلى الحب وهو يواجه مأْساة وجوده وحريته بذرائع جنونه، ومن ثم تعمل على تحرير معنى هذا الحب الذي يتماهى كيانيا مع قيس ويحمل اسمه الرمزي المتحرر من كُل سطوة أراد الرواة إنفاذَها فِي قصصهم عنه، وضمن الحدود التي اختلقوها له:

« لَهُ اللهُ

حَبِيبَتُه في السبايا

يَسِيرُ ويَحْملُ جثْمَانَه

شَاخِصٌ فِي غُبَارِ القَوافِلِ،

تَحْدُو وتَتْرُكهُ فِي البَقَايَا.

رأيْنَاكَ يَا قَيْسُ

يا قيسُ

يا تَاجَنَا فِي الضحَايَا».

وقد كان هذا الرهان يتمدد عبر ملفوظات العمل على نحو ما يشبه مِيثاقا على المحبة حيث توجد ذات قيس وذات قاسم في طقوس البوح والإِفضاء وبث النجوى المتبتلة في محراب العروج:

« قُلْ هُوَ الحُبُ

طَرِيْقٌ مَلَكٌ نَبْكِي لَهُ، نَبْكِي عَلَيهْ.

لَوْ لَنا فِي جَنةِ الأرْضِ رُواقٌ واحِدٌ.

لَوْ لَنا تُفْاحَةُ اللهِ جَثَوْنَا فِي يَدَيهْ.

كُلمَا أَفْضَى لَنَا سِرا أَلفْنَاهُ

ومَجدْنَا لَهُ الحُب

وأسْرَيْنا إِليه»

في هذا الفضاء من الإِفضاء الوجداني والنشيج المتصاعد، يحاول الشاعر، أي شاعر مٌحب، أن يستعيد ليلاه التي خرجت في جُنْح الأسطورة «ولَمْ تُفِقْ حَتْى يَوْمِنَا هَذا»؛ كأن ليلى تتحول بدورها إلى رمز أو استعارة الغياب التي تفتقد موضوع رغبتها الملازم لشرطها الإنساني، بعد أن أحالتها الأخبار القديمة إلى مجرد قرينة يتيمة، وإلى طيف أو كائن هلامي لا معنى له أو به.

الإيقاع بوصفه رغبة

لم ينازِع رغبة الشاعر في بحث الحُب الضائع والمحلوم به، وربما تحت تأثير زخمه الحسي، سوى رغبته في البحث عن شكل كتابي يستوعب المادة الحكائية- التخييلية التي تخص مجمل أخبار قيس القديمة والجديدة التي تستغرقها ثلاثة أرباع العمل؛ بما في ذلك منتخبات من شعر قيس التي رافع فيها على الأشهاد من أجل حُب ليلى وضدا على العادات المعطوبة للقبيلة، ومن أفواف خطاب سيرته العاشق بما ينطوي عليه من نشر وشطح وهذيان، بقدر ما هو يعمل على «تحريكـ»ها ويعيد تنظيمها ضمن مبدأ الحوارية بوصفه طريقة تفاوض مميزة تجعل النص المنجز «مُلْتبِسا» وقادرا، في آن، على تأدية المعاني الممكنة التي تنتظِمها حبكة متنوعة الروافد: الخبري، والسردي، والعرفاني، والإيروتيكي، والشعري، والتاريخي والأسطوري؛ ثم سرعان ما تتعانق في ما بينها وتصب في حافز نصي كبير هو بلوغ معنى العطش الذي ينتظم الذات الكاتبة داخل إيقاعها الصاعد، والخفيض، والمرئي، والمتقطع، واللامتوقع، على نحو يبلبل التصنيف الأجناسي، ويحطم الحدود بين ما هو شعري ونثري، وبين ما هو مرجعي وتخييلي.

إن هذا التنويع هو ما يعطي دال الإيقاع في بلورة خطاب الأخبار وتأويله، صفةَ الأسبقية في بنينة نسق الكتابة مُشْتملا على العروض ومتجاوزا له في آن، وصفةَ الرغبة التي تعيد اكتشاف الشعر في النثر كما لو كان وديعة ثاوية في أعماق الخطاب. وفي هذا المعنى، يقول هنري ميشونيك: «الإيقاع كما الرغبة، تجهله ذات الكتابة، وهذه الذات ليست سيدة عليه. ولهذا السبب يتجاوز الإيقاع العد والقياس». من الإيقاع الغنائي، والترجيعي، والابتهالي، إلى الإيقاع اللامرئي والبوليفوني، يُحين الشاعر معنى قيس وزمنيته داخل اللاوحدة واللاحقيقة، فيما هو يبتهر من كتاب الفقدان تجربة حية فيها كل قلق الإنسان، وشكه، ورغبته، وإرادته في قول ما لا يقال.

وإذن، فإن كتاب «أخبار مجنون ليلى» هو أكثر من كونه كتابا في الحب، أو استعارة لسيرة عاشق ضائع في التاريخ؛ بل هو صياغة جديدة لمفهوم الحب داخل جماليات اللغة العربية على نحو يجعلها أكثر انفعالا للضروري في حياتنا، ومغامرة جمالية ترافع من أجل وجود إنساني حقيقي منذور في كل لحظة للاندثار والفناء.

كاتب مغربي