«شط الأرواح» للتونسية آمنة الرميلي: رواية استقصائية تكشف أسرار مقبرة الغرباء

2022-04-23

ابتسام القشوري

لطالما كانت علاقة الصحافة بالأدب علاقة تفاعل إيجابي فيها أخذ وعطاء، وكثير من الكتّاب كانت لهم علاقة كبيرة بالسلطة الرابعة من أشهرهم في تونس جماعة تحت السور مثل الدعاجي ومحمد العريبي والبشير خريف والمسعدي وغيرهم. ومن العالم صاحب «مئة عام من العزلة» الكاتب ماركيز، الذي كان يقول لقد «علمتني الصحافة إضفاء الأصالة والصحة على قصصي».

ولأنّ الرواية تبحث دائما عن التجدد والابتكار، ظهر مؤخرا ما يسمي بالرواية الاستقصائية، هذا المصطلح الذي ما زال جديدا على الذائقة النقدية العربية، إلاّ أنّ العديد من المحاولات الروائية ذهبت في هذا المنحى، ومن أبرز من كتب في هذا النوع هو الكاتب العراقي سعد محمد رحيم، وقد خصّص الناقد محمد جبير لأعماله كتابا بعنوان «الرواية الاستقصائية» التي يرى أنها تأخذ نواتها الأولى من التحقيق الصحافي الاستقصائي وهو يعرفه بأنّه «نوع من التحقيق الذي يكشف فيه الصحافي عن موضوع بالغ الأهمية عالميا، ما يتعلق بجريمة جنائية أو سياسية أو فساد إداري أو مالي أو سوء استخدام للسلطة أو فضيحة ما، وغيرها مما تنضوي تحت عنوان حالات الفساد». وإن كان التحقيق الاستقصائي يروم فضح هذه الملفات والوصول إلى الحقيقة وكشف أسماء المسؤولين عن هذه الجرائم، فإنّ الرواية الاستقصائية لا تروم الوصول إلى الحقيقة بقدر ما تحاول عبر الاستقصاء صياغة هذه العوالم تخييليا، فهدف التحري هو الكتابة الروائية ذاتها.

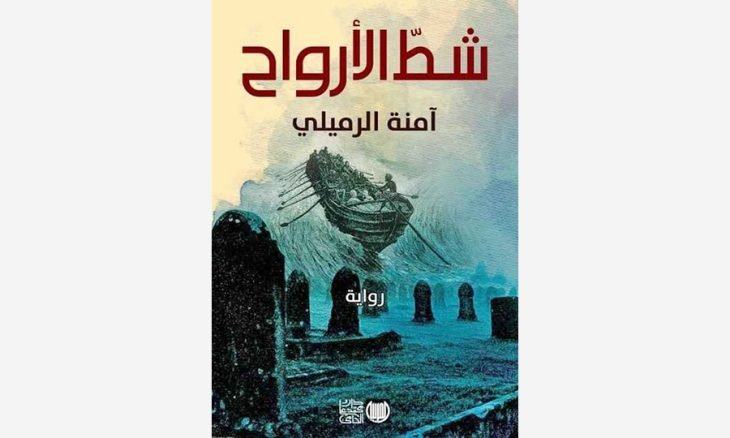

ومن هذا الجانب نستطيع ولوج عوالم رواية «شط الأرواح» لآمنة الرميلي ، الصادرة عن دار محمد علي للنشر سنة ألفين وعشرين وتحتوى على مائتين وسبعين صفحة، وقد حاولت الكاتبة فيها أن تتطرق لمأساة الهجرة غير الشرعية، وهو موضوع تناوله العديد من الروائيين غير أن تناول الكاتبة له كان طريفا، إذ اتخذت من الاستقصاء معولا لتنبش وتحفر عميقا لا لتشارك القارئ أسباب انتحار شباب من مختلف الجنسيات عن طريق قوارب الموت فقط، بل لتبين فظاعة ما يحصل في هؤلاء الناس جراء حلمهم بتحسين أوضاعهم في أوروبا، خاصة تورط مسؤولين في مختلف دواليب الدولة في هذه الشبكات المختصة في تسفير واستغلال هؤلاء الناس، عبر تتبع شخصيتها الرئيسية «باهية عمراني» وهي صحافية استقصائية شهيرة، حاولت من خلال معرفتها لصاحب مقبرة الغرباء الإنسان خير الدين المنسي، أن تكشف بعض أسرار رحلة الموت والمسؤولين عنها، خاصة معرفة الظروف المأساوية التي يهاجر فيها هؤلاء الناس من خلال ما يوفره الاستقصاء من أدوات أهمها، اقتحام الميدان والتخفي والتحلي بالشجاعة والحرفية.

رواية جمعت فيها آمنة الرميلي بين الواقعي والتخييلي، تعمدت عبر الحبكة الدرامية تتويه القارئ في متاهة الكابوس التي عاشته باهية العمراني في مقبرة الغرباء، محاولة التخفيف منها بخلق علاقة حب بين شخصيتها الرئيسية وخير الدين المنسي، وراوحت بين الكتابة السردية والكتابة الكابوسية، وبين الواقعية والواقعية السحرية محاولة وضع هذا الحَمْل/ الحِمْل الذي دام لأربع سنوات في هذه الرواية، رواية «شط الأرواح».

الشخصية في الرواية الاستقصائية بين الواقعي والتخييلي

بما أنّ التحقيق الاستقصائي هو سبر لأغوار الظواهر الاجتماعية، فإنّ الرواية التي تعتمد على الاستقصاء هي أيضا تنطلق من الواقع، فهناك حسب قول أحد النقاد علاقة «تمرير مقصودة ومنتجة تمرير الواقع إلى النصّ وتمرير النصّ إلى الواقع». وعلاقة رواية شط الأرواح بالواقع علاقة قوية لا لإنها تتحدث عن ظاهرة واقعية ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإنّما لأنّ قادح كتابتها كان شخصا حقيقيا، قرأت عنه الكاتبة مقالا في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو شخصية البحار شمس الدين مرزوق، الذي قاده حسّه الإنساني إلى العمل مع الهلال الأحمر والتطوع لالتقاط جثث الحراقين ودفنهم في مقبرة سماها «مقبرة الغرباءّ» بعد رفض أهالي جرجيس أنْ يُدفن غير المسلمين في مقابرهم، وهذا ما أكدته الكاتبة في أحد حواراتها. ومهمتها هنا كيف تحول هذا الشخص الواقعي إلى شخصية ورقية أو تخييلية، إذ يمكن أن تكون الشخصية الروائية تصويرا لشخصية واقعية لكنّها لا تتطابق معها تماما تلتقي في نقاط وتختلف في أخرى، فتتحول هذه الشخصية في الرواية إلى مسمى آخر قريب من حيث التطابق اللفظي إلى «خير الدين المنسي» وتتغير معه كل مواصفات الواقع إلى التخييل، فالشخصية الحقيقية ماهي إلاّ «شخصية ذريعة» بعبارة فانسوف جوف، للكتابة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتصوير أهوالها. لتتحول هذه الشخصية في المنظور الاستقصائي إلى «مصدر بشري « للصحافية الاستقصائية، التي خبرت هذا الميدان بفتحها للكثير من القضايا المسكوت عنها، مثل قضية الإسلام السياسي والمدارس القرآنية والتجارة بالأعضاء وغيرها. وكانت هذه الشخصية مصدرا لحكايات باهية العمراني عن الحرّاقين، التي نالت نجاحا باهرا لها وللصحيفة التي تعمل فيها، وفي المراحل الأولى للاستقصاء كانت علاقتها بمصدرها علاقة افتراضية فيسبوكية، اعتراها الكثير من الاستفزاز من الطرفين وكذلك الغموض، ما جعلها تقع في حب هذه الشخصية، وهو ما يغريها لتلبية دعوته لزيارة مقبرة الغرباء التي حافظت الكاتبة على اسمها الحقيقي. وبتلبيتها لهذه الدعوة ننتقل معها إلى المرحلة الثانية في الاستقصاء، وهي الزيارة الميدانية لموقع الحدث الذي يكون عادة محفوفا بالكثير من المخاطر، ليمكنها تأكيد الفرضيات التي انطلقت منها، وتأكيد ما كانت ترويه لقرائها والاستزادة بحكايات أخرى، وكذلك للتعرف على هذا المصدر البشري الذي كان يمدها بالمعلومات، والذي كانت ترى أنّه يلفه الكثير من الغموض والإغراء، لكن الكثير من الإنسانية أيضا.

بما أنّ الشخصية الروائية تبقى حمالة أفكار الروائي، تتفق باهية العمراني مع الكاتبة آمنة الرميلي وتتماهى معها لتعترف أن تصوير هذه الفظاعة التي تتجاوز أحيانا الخيال، لا يمكن التعبير عنها في مقال صحافي استقصائي جاف، لكن الرواية هي الجنس الأكثر استيعابا لكل هذه الشحنة التعبيرية وأنّ الرواية هي القادرة على استقصاء الواقع وكشفه، لتقف في وجه هذا القبح.

ستحافظ هذه الشخصية على غموضها بعد زيارة الموقع، التي جعلت منها آمنة الرميلي رحلة مليئة بالمغامرات ومحفوفة بالخوف والمخاطر، يتلقاها القارئ بكثير من التوجس هل كانت رحلة حقيقية أم متخيلة؟ هل كانت زيارة حقيقة أم كابوسا؟ لأنّ هذا المصدر نفسه سيتحول في أواخر الرواية إلى موضوع للاستقصاء هل كان موجودا فعلا أم لا؟ هل زارت باهية العمراني مقبرة الغرباء والتقت بكل تلك الشخصيات؟ أم كان مجرد كابوس؟ هل زارت الشخصية مقبرة الغرباء، أم كانت زيارة إلى شطّ الأرواح؟

الرواية الاستقصائية والانسراب إلى الدوائر المحظورة

من أهم الأدوات التي يعتمدها الصحافي الاستقصائي إذا لزم الأمر هو، التخفي في ثوب شخصية أخرى قريبة من موضوع الاستقصاء، حتى يسهل الكشف وتحقق نوعا من الثقة بينه وبين الضحايا، وتجعلها أكثر أريحية في الإدلاء بالحقائق، خاصة أسماء المسؤولين عن هذه المآسي، ولزيارة «المحمية» هكذا سمتها آمنة الرميلي في الرواية وهو المكان الذي يتجمع فيه الحرّاقة قبل ركوب قوارب الموت، وفي الغالب يكون مكانا مهجورا بعيدا عن أعين الشرطة وحرس الشواطئ والصحافة، ولعلها تسمية لا تخلو من رمزية فإن كانت هذه المحمية تحمي الحراقين من عيون الشرطة فهي لا تحميهم أبدا من الموت، وقد تفانت الكاتبة في وصف هذا المكان الغريب والمهجور المظلم كقتامة الواقع.

وفي نوع من الكتابة المشهدية السينمائية تتنكرالصحافية الاستقصائية في ثوب شخصية أخرى حتى تضمن السرية وتكسب ثقة الضحايا، تدخلنا إلى هذه المحمية وتصبح الإضاءة هي أداة الكتابة في تماهٍ مع عين الكاميرا ، وكأنّ اللغة تصبح عاجزة أحيانا عن إيصال هذه الشحنة من الأحاسيس، وهو كذلك تعبيرا عن قدرة الرواية المعاصرة على امتصاص كل تقنيات الأجناس المجاورة، مثل تقنيات السينما فتخلق ثنائية «قلم -كاميرا «وتصبح عين الكاميرا هي المؤشر على الشخصيات المختلفة التي رأتها الكاتبة في وسط ذلك الظلام الذي يحف المكان ، فتفسح الكاتبة المجال لشخصياتها في ضوءها للتعبير عن المأساة التي جعلتهم يرمون أنفسهم في قوارب الهلاك، وتعطى لكل منهم صوتا يعبر به عن أسباب لجوئه للهجرة غير النظامية، وبعيدا عن المونتاج التي قامت به الكاتبة في تقديم هذه الأصوات سنتوقف عند بعضها في هذه القراءة ونترك البقية للقارئ ليكتشفها عند قراءة الرواية: تهرب «فاطوماتا» من الحرب الطائفية في مالي ومن الفقر لتكتوي بنار تجار السفن وكذلك وحشية الدواعش في ليبيا، وتجربة السجن فيها، وفي مشهد شبيه بما عاناه الأفارقة السود في القرن الخامس عشر عندما كانوا يلتقطون ويقيدون بالسلاسل ويرمون في قوارب الموت لبيعهم للولايات المتحدة الأمريكية كعبيد اكتووا بنار العبودية لعقود من الزمن، تُفرّق فاطوماتا عن ابنها سالوما، ويختطف أمام عينيها ويعيش «شانجو» الإيفواري في القرن الواحد والعشرين أجواء العبودية في تونس، إذ يعمل لمدة ثلاث سنوات في ضيعات فلاحية مقابل الأكل والسكن، وتتحرك عين الكاميرا لتلقي الضوء على مأساة نجود السورية التي اغتصبت في خيام اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب في بلادهم على يد من يلهجون باسم الله ، على مسمع من أطفالها في الخيمة المجاورة، وتصب حياة التونسية جام غضبها على تونس ومن فيها، إذ تصاب بسرطان الثدي وتعجز عن التداوي، ويضطرها تجاهل السلطات في تونس والفقر لاختيار موتها بطريقتها وهي أن تهاجر في قوارب الموت لعلها تنجو وتصل إلى ضفاف أوروبا فتحصل على علاجها.

هذه بعض أصوات الضحايا قدمتها آمنة الرميلي بطريقة درامية مأساوية لتعرض مآسي سببها الأساسي من سمتهم ترميزا أصحاب «السن المكسورة «وهم أساسا الساسة الذين تعاقبوا على تونس بعد الثورة ولم يتحملوا مسؤوليتهم في النهوض بالبلاد، ما جعل هذه الظاهرة تتنامى من عام إلى عام وتكون ملجأ فئة كبيرة من شعوب هذه البلدان للهرب بعيدا عن جحيم بلدانهم، حتى لو كلفتهم حياتهم فيعيدون الكرة أكثر من مرة ويسقطون في جوف الثعبان الأزرق، ولعل هذه الشهادات المؤلمة التي سمعتها باهية عمراني انعكست على الشخصية الروائية وأحدثت انتقالا جذريا فيها، ويقع التحول في شخصيتها من القوة إلى الضعف، من المرأة التي يهابها جميع الناس بقوة شخصيتها وسلاطة لسانها، إلى شخصية مكسورة كقطعة زجاج كريشة في مهب الريح، ورغم ذلك تشعر بمسؤولية أكبر، وهذا ما يساهم في تطور الأحداث. فتحاول الكاتبة بطريقة تشويقية سنيمائية ،وضع القارئ والشخصية في جو الاستقصاء أكثر، بجعل الكاتبة تحت ضغط الوقت لنقل وقراءة بعض الملفات تستعمل فيها كل أدوات الاستقصاء كآلة التسجيل والتصوير عبر الهاتف وغيرها من أجواء المغامرة الاستقصائية، قبل مغادرة مقبرة الغرباء.

في الأخير وبما أنّ الشخصية الروائية تبقى حمالة أفكار الروائي، تتفق باهية العمراني مع الكاتبة آمنة الرميلي وتتماهى معها لتعترف أن تصوير هذه الفظاعة التي تتجاوز أحيانا الخيال، لا يمكن التعبير عنها في مقال صحافي استقصائي جاف، لكن الرواية هي الجنس الأكثر استيعابا لكل هذه الشحنة التعبيرية وأنّ الرواية هي القادرة على استقصاء الواقع وكشفه، لتقف في وجه هذا القبح. ولتكون رواية «شط الأرواح» شهادة على عصر وتخليدا لأرواح باعتها أوطانها للموت نتيجة عدم تحمل المسؤولين لمسؤولية النهوض ببلدانهم وغياب برامج للتنمية والنمو بالاقتصاد، خاصة تنامى الفساد وزادت الحروب في تشتيت وتهميش وتفقير الشعوب. هي رواية رد اعتبار لهؤلاء الضحايا واعتراف بجميل للإنسان المتمثل في الشخصية القادحة ، إذ أنّ من أهم رهانات الرواية المعاصرة هي الاهتمام بالفئات المهمشة والمغيبة والمطحونة.

كاتبة تونسية