مسافة التوتر بين مرجعية التراث ونصّ الحداثة

2022-04-20

عمر رعد

تعددت مؤخرا الدراسات التي تتناول بالبحث والدراسة الواقع النقدي وتداخلات الرؤى ومواجهات الحديث للقديم في الإجراء، وهو أمر نتج عنه اختلاف في الرؤى وتنازع في التصورات المنهجية، مع تباين المواقف النقدية في تأصيل المفاهيم وكيفية التعامل معها، فما بين التراث والحداثة علاقة ترتبط بمنتج أمة أكثر من كونه مجرد وعي بقضية أدبية وممارسة فكرية .

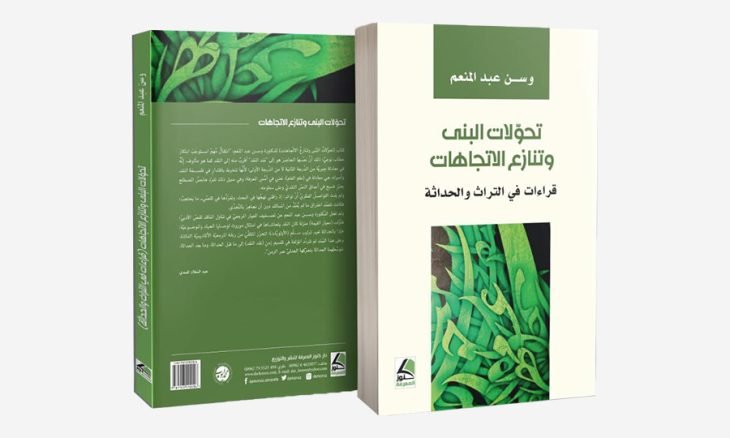

تروم هذه المقالة للوقوف عند قراءة الناقدة العراقية والأكاديمية وسن عبد المنعم للواقع النقدي العربي في كتابها الموسوم بـ«تحولات البنى وتنازع الاتجاهات: قراءة في التراث والحداثة» وفحص تشكلاته المعاصرة في قراءة تكشف منذ البدء عن ميل الناقدة إلى تحريك بوصلة القراءة باتجاه نقد النقد، لتأصيل علمي دقيق لمفاهيم مشتبكة بمعيار تفكيكي/ بنيوي يعاكس دينامية التقاطع بين القديم الموروث والحديث، وهذه الرؤية تخلخل أنظمة الواقع المتأسس على نظريات التجاوز والتهميش من جهة، والانبهار والتقليد من أخرى، فالكتاب هو مشروع متوازن يضرب في عمق المادة المؤدلجة لتأسيس بـُعد معرفي يفكّ الخناق في فلسفة تلقي النص.

تتمثل رؤية الكتاب في أنه ينطلق من وعي تراكمي وفكرة تتأسس من معايشة الإبداع الأدبي: كتابةً ونقداً، ثم رصد دقيق للنصوص وخصوصية تعاطيها مع المحتوى المنهجي الذي تجترحه المؤلفة، فالكتاب ينطلق من رؤية شمولية تتجاوز المسالك الضيقة بين التراث والحداثة وما بعدها، فتقدم قراءة معرفية لمحايثات النقد وإشكالياته، زيادة على ما تطرحه البنى النصية من أبعاد تستجيب للذائقة المعاصرة، وتسمح بإعادة تصورها وتقييما وتقويمها، فتكسر حواجز التنميط والأيديولوجيات الثابتة، ثم تخرج بتأصيل نظري/ تطبيقي بمتابعة واعية بالتحليل والتعليل يستقرئ الطروحات ويرصد تحولاتها.

يشتغل الكتاب برؤية إجرائية ضمن مسارات أسئلة النقد ونقد النقد بثمانية عنوانات تتجه برؤية تتجاوز القولبة الأدبية والصبغة الأكاديمية، وتأتي هذه الأسئلة تبعاً لما تحمله اشتغالات تتعاطى مع مرجعيات الأدب، كذلك يعمد الكتاب إلى تفكيك مقولات بعض النقاد ووضعها في ممر المناقشة والتقصي، فيضع المتلقي في مسافة بين مسافتين: مسافة المقولات النقدية، ومسافة الحفر في منظومة الفكر النقدي، ومن هنا نكون أمام إشكاليات الفهم ومداخل التنازع والهيمنة، بين ما هو متحقق في التراث وما هو حاصل في الحداثة، ومع إننا نفهم أن النقد هو خطاب قابل للتطوير، نسلّم بكونه ممارسة علمية لاستقبال النص وفهمه بثقافة العصر، وفي ضوء المعطيات السائدة، وأن أي محاولة جديدة قائمة على منهجية معتبرة أو نظرية مكتملة فهي لا تعد مرحلة تطوير، إنما هي اكتشاف أو ابتكار منعزل عن المرحلة السابقة، وإن اتصلت بعض المضامين، فعملية تطوير الخطاب النقدي وتجديده يؤسس أصلا لإشكاليات في التلقي ويدعو للتنازع، ولو فهمنا النقد بالاستقلال المرحلي وفك الارتباط المنهجي، فإننا سنتّجه إلى مخرجات منضبطة تنطلق من رصانة رصد أسس النص، دون عكس ملامح نظرية نقدية سالفة أو مقولة منهجية معينة تجعلنا إزاء إشكاليات التداخل والتنازع، أما امتداد بعض الأدوات المنهجية لبعضها (التلاقح) كما سمته المؤلفة فهو إسهام في تحقيق الرصانة والتكامل وسدّ الثغرات المنهجية، ما يعني إمكانية حضور أبعاد الحداثة في نص التراث، وهو أمر يجعلنا أمام انتهاء اصطلاح الزمنية وجدلية ارتباطها بالجديد المحدَث والقديم السائد.

وقفت المؤلفة عند اتجاهات النقد العراقي وتصنيف مساراته الفكرية، وهي فكرة مهمة في تحديد منطلقات التنازع النقدي، ضمن بيئة انفسحت نحو المثاقفة والاتصال بالآخر، فناقشت أطرها الإشكالية وتمثلاتها المعرفية ضمن (النقد الحداثي، النقد ما بعد الحداثي، الدراسات الثقافية، النقد الأكاديمي) وهذا التصنيف بحد ذاته يشكل فهماً بوجود تقابلية في المعطى المنهجي في خصوصية التعاطي مع النص، فالنقد العراقي استوعب فكرا أفرز خصوصية تتبعتها المؤلفة لاسيما في جانب (النقد الأكاديمي) الذي صار يؤسس لعملية نقدية مباشرة، وحين لا نغفل أنّ هذا النقد لا يعرِض خصائص النص ولا يتّبع منهجية ثابتة ولا يضمن تتّبع اشتغالات الأدوات المنهجية بشكل فاعل، كونه نقدا (آلياً) مهنياً يتعاطى مع الجوانب الجمالية ويشتغل على هيكلة النص، فهو يقدّم أحكاما لا تؤسس لمنهجية نقدية، فالمؤلفة، ومن خلال هذا البعد تجعلنا أمام جدلية الاشتباك النقدي والتداخل المصطلحي، وهو أمر يزيد من حالة اللبس في الجهد النقدي بضياع المرجعية الواضحة في استعمال الدلالة المصطلحية وقرارها وجودا معرفيا في الاستعمال العام . ويثير الكتاب قضية إشكالية يواجهها النقد العربي تأصيلا وإجراءً، وقد أحدثت شرخا في المنطلقات المفهومية والتصورات التفسيرية حول المصطلح، والحديث هنا عن (المخيال) فعلى الرغم من أن المصطلح أخذ مجالاً كبيرا من الأهمية في الدراسات، إلا أنّ المصطلح يسير في ضبابية المفاهيم المعرفية، ومع التسليم بتشظي مجالات تناوله في العلوم والمجالات الإنسانية المعرفية، غير أن ذلك لا يعني أننا نتعامل مع مفهوم مرن قابل للخلط مع مفاهيم أخرى، أو أن حدوده متروكة للاجتهاد والتحليل، الذي يزعزع الثبات الاصطلاحي في عملية إسقاط المفاهيم وربطها بالممارسة النقدية، ولاسيما أن بين النقد واستقرار المصطلح علاقة جادة ومتينة، وما يعنينا هنا ارتباط (المخيال) بالجانب الاجتماعي وتحول مخرجات الذهن الإنساني إلى سلوكيات وممارسات واقعية، والسؤال هنا كيف تعاملت المؤلفة مع هذا المصطلح، وكيف ناقشت طروحات النقاد الذين تعرضوا له؟

ولعل في قراءة المؤلفة لسرد ما بعد الحداثة وتحولاته فسح مجالات جديدة توازي ذاتية الفرد في واقع جديد، فهي لا تغادر أبوية التراث إنما تحيل إليه برؤية جديدة وتحاوره بلغة معاصرة، ونمط التحول هذا يضرب في جذور عملية القراءة التي يسعى الكتاب للكشف عن محتواها العميق فتتأسس للنص حداثته وللمتلقي كلمته.

ابتداء لقد رصدت المؤلفة جذور المصطلح بدقة متناهية وجعلت للفظّة (مخيال) اختيارا للدلالة على مفهومه، وقد وقفت عند بعض الطروحات النقدية وهي تؤصل نظريا وإجرائيا لمفاهيم تشوش لمصطلح صورته، أو كتلك التفسيرات التي تجتر مفاهيم أخرى نحوه، فالاتجاه الذي تقرّ به: أن المخيال تشكيل تاريخي في اللاوعي في الذاكرة الجماعية، ولعلنا نقف عند منهجية التناول والتأصيل الذي تتبناه المؤلفة، فإنها تجنح إلى الفصل بين المخيال والخيال والمخيلة، فالمخيال يتحقق في ممارسات جماعية، أما الخيال فهو فردي، وهذا تأصيل دقيق جدا، فحين نلمح الشاعر مثلا وهو يستلهم الذاكرة لكتابة نصه الشعري، فهو يعبر بمكتسبات جمعية تنأى عن الفردية، وحضور الدلالات الجمعية هو حضور هجين في الأصل، وليس للشاعر أفضلية السبق والابتكار، إلاّ ملكة التعبير، وبالتالي فإن المخيال تعبير فردي وفكر جماعي، ولا يمكن التسليم بالعكس، لأنه لا يعكس ذاتا محددة، أي أنه إسقاطات مقولبة وتمثلاث مترسخة في الوعي الإنساني لها بعد تعالقي يعكسها المبدع ولا تمسّ الذاتية.

كما تثير المؤلفة قضية مهمة في هذا المجال وهي تجرد المخيال من علاقته بالعقل، معلِلة ذلك بأن العقل فيه ضبط وصرامة، وهذ الفصل يستند إلى مبدأ يبعد المخيال الأدبي عن غيره في مجالات المعارف الأخرى التي تلازم المنطقية والمعقولية في التعبير، ومع أننا نجد أن في المخيال امتدادا ذهنيا وابتكارا زمنيا وتجديدا في المحتوى الفكري يمدّ جسور الماضي إلى الحاضر أو العكس، فإنه يسمح بتدخل العقل لأنه ببساطة فكر استرجاعي واختراع بفعل ذهني مبنى على ذاكرة لها خصوصية الجماعة، فهو من هنا إذن عملية ممتزجة بين ممارسة التخيل وفعل العقل، وممارسات الجماعة والأداء الفردي، لاستحضار الصور والمدلولات في العقل مشحونة بالإحالة وخصوصية التأثير.

ولعل في قراءة المؤلفة لسرد ما بعد الحداثة وتحولاته فسح مجالات جديدة توازي ذاتية الفرد في واقع جديد، فهي لا تغادر أبوية التراث إنما تحيل إليه برؤية جديدة وتحاوره بلغة معاصرة، ونمط التحول هذا يضرب في جذور عملية القراءة التي يسعى الكتاب للكشف عن محتواها العميق فتتأسس للنص حداثته وللمتلقي كلمته، ولاسيما في تشكلات الميتاسرد والعجائبي والغرائبي، فالأدب يحدد العلاقة ويبرز الهوية، على اعتبار أنه يوازي تنوع الحياة وتحولات الموقف وتداخلاته، فينتقل مفهوم النص إلى مفهوم الكتابة، ويربط النقد بفعل القراءة ليبرز البعد (الإشكالي) في مدى استيعاب النص للنقد الجديد، كما هو حاصل عند الناقد عباس عبد جاسم الذي وقف عنده الكتاب، والإشارة هنا إلى هذه الإشكالية لا تلتصق بالناقد فحسب، إنما هي في الأصل إشكالية النقد نفسه الأمر الذي يستدعي استيعاب مرجعيات تشكل النصوص الإبداعية بأثر المصطلح النقدي، ثم إدراك طرائق اشتغال المنهج وكيفية إسقاطه على النص، فطرح قضية (الناقد الإشكالي) غير معزولة عن النقد، إذ النص نفسه يعيش حالة إشكالية، إشكالية تحطيم الثوابت، وتجاوز خصوصية الجنس والنوع، فالنتاج الغربي لا يتماشى ضرورة مع الذائقة العربية المتشكلة بخاصية جدلية فرضتها الترجمات القاصرة، ولا بطريقة استهلكها الغربي ثم وصلت مشوهة تبعا للنقولات الضيقة، وذات المشكلة فرضت على الناقد فاضل ثامر بأن يسلك مسارات نقدية نافقة في التنوع، في تردده ما بين المعرفي الأيديولوجي والجمالي للتعامل مع الظاهرة الأدبية، ولعل في معالجات المؤلفة في الجانب التطبيقي من الكتاب رؤية واضحة للكشف عن أدوات التشكيل النصي، وخصوصية قراءة بنى الحداثة في نصوص تراثية وخصائص تشكلات نص الحداثة.

ناقد عراقي