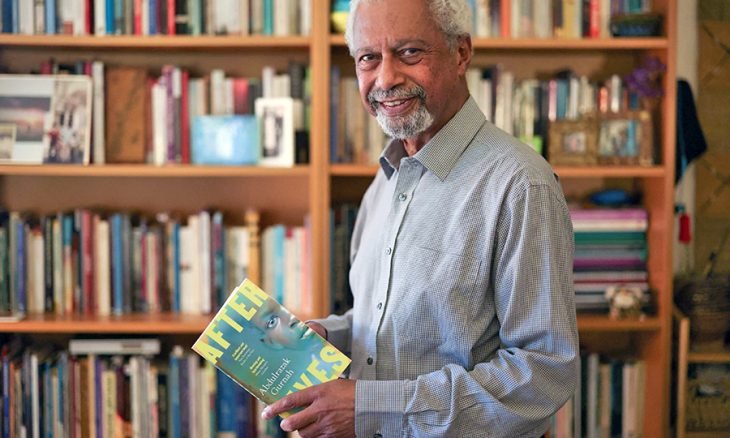

رواية «الحياة بعد الموت» لعبد الرزاق غورناه: نافذة على عالم أوستافريكا

2022-04-14

مولود بن زادي

يكتسي المكان أهمية بالغة في الرواية – لا لأنه أحد العناصر الفنية وحسب، بل لأنه إحدى الركائز الأساسية التي يُشيَّد عليها صرحُ العمل الروائي، والتي لا يمكنه الوجود من غيرها.

وللمكان الذي نرحل عنه عميق الأثر في أنفسنا، فالرحيل لا يعني موت هذا المكان في الذات. إذ أنه يظلُّ حيا في الذاكرة، مُضرِما فينا سعير الحنين إلى الأهل والأحبة، وأيام الصبا البريئة، مفرزا كتابات مميّزة تفيض بلوعات الشوق والحنين، وحرقات الشجن والألم الدفين. هكذا كانت حال عبد الرزاق غورناه الفائز بجائزة نوبل الآداب 2021. مضت نحو خمسة عقود على استقراره في بريطانيا، وما برح شرق افريقيا ساكنا في ذاته، مؤثرا في كتاباته. فلا يكاد يخلو مؤلف من مؤلفاته من العودة إلى الأوطان واستحضار الذكريات القديمة، وهو ما نلمسه في روايته الجديدة «الحياة بعد الموت» الصادرة عام 2020.

شرق افريقيا الألمانية

الحياة بعد الموت رواية خيال تاريخي ترحل بنا إلى أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. تدور أحداث الرواية في منطقة البحيرات الكبرى في افريقيا التي كانت تُعرف آنذاك بالألمانية (أوستافريكا) أو شرق افريقيا الألمانية، مؤلفة من رواندا وبوروندي والجزء القاري من تنزانيا، وقسم صغير من موزمبيق، التي ظلت تخضع للاحتلال الألماني لما يناهز أربعة عقود، انتهت بهزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. اللافت في هذه الرواية أنها تتناول تعاقب الاحتلال الأجنبي على شرق افريقيا، إلاَّ أنها لا تحمل صرخة استنكار لهذا الاستعمار، بل نراها تركز على تصوير حياة البشر في ظل الاحتلال، وسعيهم للتأقلم مع الواقع، والمضي نحو الأمام والبحث عن تحقيق أماني جديدة.

استشراء الشعوذة

ولا تحمل الروايةُ رسائل موعظة ولا دروسا في الآداب والأخلاق، وإنما دعوات للتحرر من أغلال الرواسب الخرافية والأسطورية المستشرية في صفوف الجماهير، وإرساء دعائم التفكير العلمي والمنطقي في المجتمع. فالخرافة المتأصلة فيه تتجلى في صور وأشكال متعددة، كأن يعوذ المرضى بمشعوذين وطقوس دينية غير مجدية للتداوي بدلا من المستشفيات المجهزة بأحدث الأجهزة العلمية، عن جهل أو لسوء فهم، «قال خليفة: يجب أن تذهب إلى المستشفى لفحص ذلك. لا يمكنك الاستمرار في التأوه دون أن تفعل شيئا. فقالت: لا، أي مستشفى؟ فهم لا يعالجون النساء. فردّ خليفة: ما هذا الهراء! أتحدث عن المستشفى الحكومي.. فهم يعالجون فيه النساء منذ العهد الألماني».

الطب السحري الخرافي

من المعتقدات الغريبة السائدة في المجتمع، التسليم بأنّ ما يمارسه المشعوذون علاجٌ، وأن ما يصفونه للمرضى من ماءٍ ملوّن وحروز وخرافاتٍ دواءٌ، وأن المشعوذين أطباءٌ، مع أنّ ذلك لا يجدي نفعا، «زارت عافية الحكيم مرة أخرى وعادت بصحن مذهّب عليه آيات من القرآن. سكبت بعض الماء على الطبق لتذيب الكلمات وقدمته لإلياس ليشربه. لم تخفّ الأعراض حتى بعد تناول جرعات متكررة من الكلمات المقدسة المنحلة. والآن لم يعد إلياس يقوى على مغادرة المنزل. بدأ وزنه ينخفض، وصار ينام لساعات طويلة نهارا نتيجة الاضطرابات التي تلاحقه بالليل». كان المشعوذون يلجأون إلى هذه الممارسات الاستغلالية ابتزازا لأموال البشر، أو طمعا في كسب الأجر، كما جاء على لسان (أشا)، «إنه مجرد مضيعة للمال. سيأخذ أموالي ويعطيني المياه الملونة، التي سيقول إنها دواء».

استغلال عواطف البشر

وكثيرا ما يستغل هؤلاء أشخاصا يعانون من أمراض مزمنة أو حالات ميؤوسة كمرض السرطان في مرحلة متقدمة. يمنحون المريض أملا في الشفاء بعدما تثبت الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية فقدانه. من الضحايا أيضا المصابون بأمراض نفسية، «همستْ بأنهم ربما يحتاجون إلى استدعاء معالج روحي في حال لم يكن جسد المريض هو المشكلة». يتقاسم الذنب كل من المشعوذ والمجتمع الذي اختار أن يثق بالمعالج الروحي على حساب الأخصائي النفسي، وهو ما يصوره لنا المؤلف من خلال أمثلة ونماذج متعددة تستنكر مثل هذه الظواهر، «قالت الشيخيّة: لا شك في أن ابنك أصبح مسكونا. ركبته روح. هل تفهمين ما أقصده؟ إنها امرأة، ما يجعلني متفائلة. الزائرات يتحدثن، بينما يستشيط الذكور غيظا أحيانا. إنها تتحدث إليه – ما يزيدني تفاؤلا بالخير. أفهم من كلامك أنها لم تؤذه، وحسب ما أشعر به وأنا أفحص الفتى بجانبي، لا أعتقد أن الزائرة ترغب في إيذائه، ولكن علينا أن نعرف ما تريده وما الذي يرضيها حتى نوفره لها إن كان ذلك ممكنا. إن شئتم، أحضرُ أهلي وأطهر الصبي هنا وفي هذه الغرفة وأستمع إلى ما تطلبه الزائرة. لكن، لن يكون الحفل رخيصا».

التماس الحداثة والتطور

ترصد لنا الرواية الواقع الإنساني وتناقضاته وتحولاته بصدق وشفافية منتقدة الأنظمة التربوية الماضية المُمارِسَة للحفظ. فوسط دهاليز الظلام المخيم على المجتمع يلوح ضياء مجسَّدٌ في جيل متحرر يسعى لتغيير واقعه متطلعا إلى العيش في مجتمع متحضر. فها هي الأوطان تشق طريقها نحو أنظمة تعليمية حديثة متحررة من الحفظ، تنظر إلى التلميذ على أنه مشارك في عملية التعلم، لا خاضعا لما يمليه عليه معلمه، «ها قد انتهت تلك الدروس المملة الكسولة عندما يقف صبي تلو الآخر لتلاوة قصيدة واحدة والمدرِّس جالس على مكتبه وعلامات الرضا بادية عليه. كان عليهم كتابة قصة بعنوان معين كواجب منزلي كل أسبوع، يقوم بعد ذلك قائد الفصل بجمعها في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين. أقبل إلياس على هذا النظام الجديد بشغف. وبتشجيع من المعلم، ازداد حجم قصصه مع كل محاولة جديدة، وازدادت عنايته بها، وبلغ الأمر مبلغا جعل المعلم يمطرها ثناء.

شرق افريقيا البريطانية

تصوّر لنا الرواية في فصولها الأخيرة انتقال شرق افريقيا من الحكم الألماني إلى الحكم البريطاني إثر هزيمة الألمان في الحرب العالمية، وما تلاه من آثار إيجابية، «وعدت الإدارة البريطانية بإرسال المحاربين القدامى المؤهلين لمتابعة التعليم في نهاية الحرب ولم يستطع إلياس مقاومة الإغراء» وها هي بريطانيا تفي بوعودها، «التزام بريطانيا بوعودها، في نهاية الحرب، مكّن إلياس من متابعة التكوين ليصبح مدرسا في دار السلام، وبعدها وجد عملاً في مدرسة في المدينة واستأجر غرفة في شارع كارياكو.» ويتجلّى التأثير البريطاني الإيجابي في تعميم وسائل الإعلام التي ساهمت في نشر التوعية، «في خمسينيات القرن الماضي، أدخلت الإدارة الاستعمارية خدمة إذاعية جديدة. وبثت برامج إخبارية وموسيقية وتقارير تبرز تحسن الأوضاع في قطاعات الصحة والزراعة والتعليم».

الاحتلال البريطاني أفضل

تحسُّن الأوضاع في ظلّ الانتداب البريطاني، يدعونا إلى التساؤل عما إذا كانت بعض القوى الاستعمارية أفضل معاملة لشعوبها المستعمرة من غيرها. يرد على سؤالنا تقرير بعنوان (هل الاستعمار البريطاني أفضل من الاستعمار الفرنسي؟: دراسة لفانواتو): « تشير الدراسات المقارنة إلى أن الاستعمار البريطاني أكثر فائدة من نظيره الفرنسي وبقية المستعمرين. الثقافات والمؤسسات البريطانية تكون قد ساهمت في إقامة نظام سياسي مستقر وتحقيق نمو اقتصادي بارز لدى مستعمراتها. العديد من المؤشرات السياسية يرجِّح كفة البريطانيين، فالإدارة البريطانية كانت أكثر اهتماما بالسكان الأصليين، وأكثر استعدادا لتسوية النزاعات العقارية، فضلا عن خطط البريطانيين لإقامة حكم ذاتي في بعض مستعمراتها».

رواية عبد الرزاق غورناه تؤكد التفوق البريطاني، «أصبح التعليم والصحة العامة من أولوياتهم. بذل هؤلاء جهدا كبيرا لإبلاغ الناس بالمسائل الصحية، وتدريب المساعدين الطبيين وفتح المستوصفات في الأجزاء النائية من المستعمرة. ووزعوا منشورات إعلامية ونظموا جولات بإشراف فرق طبية لإبلاغ الجماهير بإجراءات الوقاية من الملاريا ورعاية الأطفال».

نمو المشاعر المعادية للسامية

يرحل بنا المؤلف في فصل الرواية الأخير إلى ألمانيا النازية حيث يتم «إرسال العم إلياس إلى محتشد اعتقال زاكسينهاوزن خارج برلين»، فيفتح شهيتنا لمعرفة المزيد عن هذه الحقبة التي شهدت معاداة السامية والجرائم النازية، وإذا بنا نصل إلى الخاتمة، ما يجعلنا نشعر بأنه عجّل في إنهاء روايةٍ قابلةٍ للامتداد عبر فصول أخرى مثيرة ومفيدة.

رواية «الحياة بعد الموت» تحفة نوستالجيا أدبية تمتزج فيها الرواسب المختزنة في الذات – من ذكريات الماضي والطفولة – بمكتسبات إنسانية وحضارية جديدة منبثقة عن حياة طويلة في الجزر بريطانية. فالرواية فضاء تتداوله قوى استعمارية ويتحرك ضمنه شخوص بسطاء متعددو الأعراق والألوان والأديان، منهم الأفريقي والهندي والأوروبي، يحاولون التأقلم مع الواقع الجديد وبناء حياة ومستقبل، بعيدا عن المشاعر القومية المعادية للوجود الأجنبي. لقد عوَّدنا عبد الرزاق غورناه من خلال أعماله السابقة، رصد إشكاليات الهجرة وتصوير شقاء الاغتراب الجسدي والروحي. وها هو اليوم من خلال روايته الجديدة يرحل بنا بعيدا في عالم الخيال التاريخي، إلى شرق افريقيا أيام الاحتلال الألماني، ما يدعونا إلى التطلع إلى جديده المقبل والتساؤل عما سيحمله من ثيمات وأفكار. ومما لا شك فيه أنّ استرجاع ذكريات الطفولة في شرق افريقيا وتأثير البيئة الجديدة – بريطانيا، سيكون لهما دائما بالغ الأثر في أعمال أول كاتب أسود من أصول افريقية يفوز بجائزة نوبل للآداب منذ 1986.

كاتب جزائري