«البلاغة الكبرى» للمغربي محمد بازي: جدوى الخطاب في بناء الإنسان والعالم

2022-04-03

ميلود عرنيبة

أدرك البلاغيون العرب المعاصرون والمحدثون، على غرار نظرائهم الغربيين، في العقود الأخيرة أزمة البلاغة العربية تلقيا وإنتاجا، تطبيقا وتلقينا، فتبلور لديهم الوعي بضرورة تطوير البحث البلاغي العربي وتجديده، والعمل على ترهينه، بما يجعله في صلب واقعنا، يخدم قضايا الخطابات والنصوص الراهنة، حمل هذا الهم رواد الجيل الأول أمثال: محمد عبده، أحمد أمين، أمين الخولي، وشوقي ضيف، وتبعهم من الجيل الثاني: مصطفى ناصف، شكري عياد، وسعد مصلوح، ومن الجيل الحالي: محمد مفتاح، محمد العمري، محمد الولي، محمد مشبال ومحمد بازي من المغرب، وعماد عبد اللطيف من مصر.

وإذا كان الجيل الأول قد شغله سؤال النهضة بالبلاغة العربية، وبعث الحياة فيها، فإن الجيل الثاني ومن جاء بعده كانت أمامهم تحديات أخرى، فاشتغلوا بسؤال التجديد والتطوير، في ظل ما عرفه العصر من مستجدات في مجال العلوم، خاصة العلوم المجاورة للبلاغة كعلم الأدب والأسلوبية واللسانيات، والسيميائيات وتحليل الخطاب. وفي اشتغالهم بهذا السؤال سلكوا طرقا عديدة، واعتمدوا مناهج بحث مختلفة. ورغم ما قدمه هؤلاء للدرس البلاغي العربي، إلا أن الهوّة بين محتويات كثير من المشاريع البلاغية ومنجزاتها واسعة.

وفي ظل هذه الإكراهات تبقى المشاريع التي عالجت قضية البلاغة بمنظور شمولي مكتمل قليلة ونادرة، ومنها مشروع الباحث المغربي محمد بازّي الذي كرّس حياته العلمية قرابة ما يزيد على عقدين من الزمن، للبحث البلاغي العربي بعثا وتطويرا وتجديدا، توّجها بمشروع البلاغة الكبرى، باعتباره منتوجا بلاغيا شاملا يمثل إسهاما عربيا خالصا يطرح نفسَه على القارئ والباحث العربيين بديلا عن الاستعارة من الغرب.

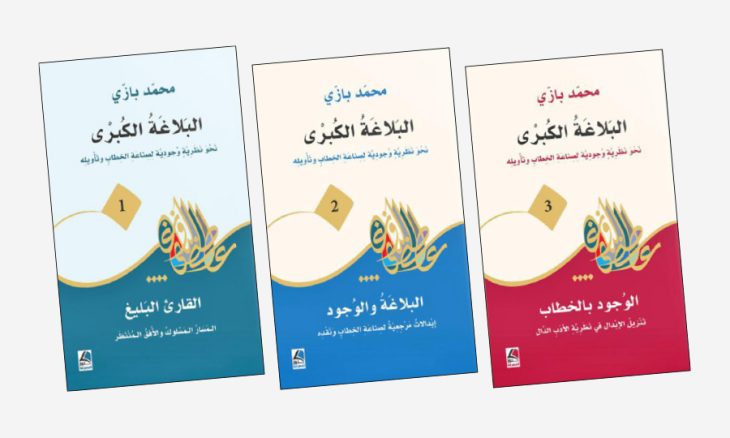

يُذكر أن مؤَلف «البلاغة الكبرى» هو مجموع لبحوث محمد بازي، الذي صدر مؤخرا عن دار كنوز المعرفة في الأردن ـ 2022، بعنوان كبير هو «البلاغة الكبرى نحو نظرية وجودية لصناعة الخطاب وتأويله» موزع على ثلاثة كتب: القارئ البليغ المسار المسلوك والأفق المنتظر، البلاغة والوجود إبدالات مرجعية لصناعة الخطاب ونقده، والوجود بالخطاب تنزيل الإبدال في نظرية الأدب الدال.

المنهج

والمتتبّع لجهود أبي جلال الدين محمد بازّي البلاغية، يلاحظ أنه يشتغل في منحيين؛ فهو يراهن على التأصيل لنظرية عربية في مجال البلاغة وتحليل الخطاب، تتلاءم مع معطيات الثقافة العربية الإسلامية، وتنسجم مع الخصوصية العربية الإسلامية. ومن جهة أخرى ينفتح على ما وصل إليه الدرس البلاغي الغربي، ويستفيد منه على قدر الحاجة. فاستطاع بذلك أن يستخلص من هذين المصدرين آليات تحليلية ونماذج إقرائية تفهيمية وتأويلية هادفة وقاصدة، تُعين الباحثَ العربي المعاصرَ الذي يكابد إشكالات البلاغة وتحليل الخطاب على فهم النّصوص وتحليل الخطابات، وبذلك تكون اجتهاداته موصولة بماضيها منشغلة بقضايا حاضرها، قد حقّقت أحد شروط الإبداع الموصول، كما يحدّدها طه عبد الرحمن ـ قراءة آخذة بأسباب تراثنا التفسيري والثقافي ـ فهي تصلُ جذورَها بالتراث، وتطلق أغصانَها في العصر الحديث.

عمل الباحثُ جاهدا على ربط البحث البلاغي بواقع الإنسان المعاصر، توجّهه في ذلك غاية شريفة، ومقصد نبيل هو بلورة إسهام بلاغي عربي حقيقي، يكون نموذجا هادفا يعين في بناء إنسان عربي سويّ ومتوازن؛ قادر على مجابهة تحديات هذا العصر، وتعمير الأرض عمرانا حضاريا، وتمثّل المعنى الحقيقي لغاية الاستخلاف التي من أجلها وُجد على هذه الأرض، إنه مشروع فلسفي يدعو إلى «البحث عن المعنى الوجودي الإنساني الدّال». من ناحية أخرى ظل بازي وفيّا لنهجه البحثي، ينتج أعمالا منسجمة ومترابطة؛ يكمل بعضها بعضا ويعضده، ينظمها خيط رفيع هو خيط التكامل بين البعدين الدنيوي والأخروي، وبين عالم الشهادة وعالم الغيب، فاختار لمشروعه عنوان البلاغة الكبرى، التي مهّد لها في كتابه «كيف نبني العالم بالخطاب؟». وتبدو أهمية هذا المشروع من حيث الأسس والخصائص في عدة نقاط..

المنطلق الاعتقادي

المتمثل في الجهر بالأصول الدينية الإسلامية، القائمة على توحيد الله تعإلى بالعبودية، ومبتغاها الذي هو تحقيق العبودية لله المستحقّ للعبادة من خلال البلوغ بالإنسان إلى إدراك حقيقة وجوده، وغاية رحلته على هذه الأرض. فالرجل محبّ للغته وثقافته العربية، يسعى مخلصا لتقديم مشروع بلاغي عربي الأصول، وعربي المفاهيم، وعربي البيئة، يجترح مفاهيمه من عمق الثقافة العربية، انطلاقا من قراءة بليغة لأمهات الكتب التراثية، مكنته من استخلاص مجموعة من النماذج التحليلية العربية الأصل. مع الانفتاح على النظريات الغربية والأخذ منها حسب الحاجة.

الشمولية والتكاملية

من أبرز خصائص البلاغة الكبرى أنها شمولية؛ تجمع في منظورها بين عالمي الشهادة والغيب، وتتغيى خطابي الدنيا والآخرة، فهي تؤمن بأن «مستقبل الإنسانية رهين بقدرتها على الحفاظ على القيم المثلى في الخطاب وفي الحياة عامة، دون نسيان المآل». والشمولية تقتضي التكاملية؛ إذ يراهن الكاتب في مشروع البلاغة الكبرى والأدب القاصد على التكامل بين الغايتين، الإمتاعية الجمالية والنفعية القصدية، يقول الباحث واصفا الأدب القاصد بأنه «يشمل الفكر السديد المتخلّق، وكل تأليف كُتِب بجمالية وصناعة قاصدة، وجهد فني». لا يوجهه إلا شرطان أساسيان هما: الشرط القصدي المتناغم، مع معنى الكونية المسَبِّحة والعابدة، والشرط الأدبي الموافق لقوانين الأدب البليغ أشكالا وأنوالا ومقاصد.

الغاية التربوية الإصلاحية

إن الخطاب عموما والأدب منه خصوصا ينبغي، في رأي البلاغة الكبرى، أن يضطلع بقدر من المسؤولية في التربية والإصلاح، فالإنسان مدين في جزء من تكوينه وأخلاقه للأدب الذي يقرأه ويتأثر به، وغاية البلاغة الكبرى التربوية تقتضي أن تكون بلاغة تربوية، صالحة مصلحة لجميع شأنه، نافعة ممتعة له، تتأسس «على بناء الإنسان بناء فلسفيا ورؤيويا قويا». فكل قول لا يُترجَم إلى فعل لا أهمية له؛ «فالقول عمل، بل القول بناء، به تُبنى الأُسَر والمجتمعات، بالعدل والقول الثابت السديد تنشأ الحضارات، بالقول القاصد تنهض دول وتسقط أخرى بفقدانه».

انفتاحية الطرح على النقد والإغناء

لا يدّعي بازّي أن ما يقدّمه هو كلمة الفصل النهائية، لكنه يعدّه مقترحا بشريا يحتمل الهفوات، ويطرحه للنقاش الجادّ والنقد البنّاء. والنماذج التأويلية التي يقدمها.. «لا تدّعي أنها حقّقت الكمال والتمام لسعة مجال العمل، وقِلة الأعوان من الخبراء».

تخليق عالم الأدب

يقفُ الكاتب في وجه دعاة «الأدب للأدب» الذين يعتبرون الأدب ضربا من المتعة واللعب؛ ويرى، عكس ذلك، أنّ الكتابةَ عموما ومنها الأدبية عمل تعبّدي مثل باقي الأفعال والأقوال المؤثرة في السلوكات والمواقف. فهمّ البلاغة الكبرى أن تجعل الأدبَ قاصدا مسدّدا بانيا للقيم النبيلة، منتقدا للقيم الهجينة. وتخليق خطاب الأدب، كما يبيّن الباحث، لا يعني تحويلَه إلى دعوة دينية صريحة، فلهذه مجالها ومتخصصوها، وإنما البلاغة الكبرى فلسفة بانية تقوم على تبصير الأدباء والنقاد بحقيقة الوجود الإنساني من نافذة الأدب في ضوء ما شرعه الله للخلق في موازين الخطاب الذي يعدّ من كسب صاحبه.

المرونة

من مرونة هذا المقترح تأكيد بازي على ضرورة الاستفادة من النظريات الغربية وفتوحاتها وآفاقها، فالاستعارة من الحضارة الإنسانية أمر لا مفرّ منه، لكن دون تقديس لما يأتي من الغرب، بل، على العكس من ذلك، «ينبغي أن نكيّف ذلك مع قامتنا، وهويتنا وحاجاتنا، وأن نعتبر ما صلح من كل ذلك مادةً خامّا، وليس مادّة نهائية مختوما عليها بطابع الصلاحية المطلقة».

المزاوجة بين التنظير والتطبيق

من أهم ما يميز أعمال الباحث جرأته على اقتحام مجال التطبيق واختبار مقترحاته النظرية بنفسه للبرهنة على جدواها، فهو ما فتئ يزاوج بين القوة الاقتراحية التأصيلية، وتحليل خطابات تأويلية ونصوص مختارة من التراث ومن الأدب والفكر الحديثين؛ خطابات مختلفة ومن مشارب شتّى لأشكال التعبير.

قوة العدّة المفهومية وتماسكها

لعل من أبرز أسس قيام النظرية توفُّرها على جهاز مفهومي قويّ ومتين، ونظرية البلاغة الكبرى أولت هذا الجانب عناية فائقة؛ فقد اجترح بازي عدةً مفهومية غنية، استحضر في إعدادها ثلاثة أبعاد؛ البعد التأصيلي، إذ استمدها من الفكر التراثي العربي، والبعد الإبداعي، إذ طورها وعدّلها متبعا نهج التوسيع، والبعد الإجرائي، إذ بلورها بشكل بيداغوجي ووظيفي يجعلها قابلة للتطبيق والتجريب والتقويم. ومن أبرز مفاهيمه: القارئ البليغ، والتساند، والتأويل التقابلي، والاستعارة المنوالية، والبلاغة الكبرى.

إن هذه الخصائص المميّزة للمشروع البلاغي البازّي، في اعتقادنا، هي مقوّمات أساس في نجاح أي مشروع، والدليل هو أن مشروعه حظي في محطاته الأولى، بفضلها، ولا يزال يحظى بعناية كثير من الباحثين، وها هي العناية بكتابه الأخير الجامع البلاغة الكبرى بدأت مبكرا، متزامنة مع صدوره الحديث. وهذه إشارة إيجابية على أنّ المشروع البازّي مشروع وجيه له أهميّته وراهنيته في البلاغة العربية الجديدة.

وفي الأخير.. يعد هذا المشروع الذي يعرضه علينا بازي في إخراج جديد عبر كتاب «البلاغة الكبرى» مشروعا كبيرا ومتشعبا لا يمكن للباحث وحده أن يبلغ به درجة الكمال التامّ المرجوة منه، وهو نفسه يعترف بأنّها مهمة صعبة ومتشعبة، تظل مشروع تفكير جماعي في التطبيق والاقتراح والتصويب والنقد.

كاتب من المغرب