سُلطة تحقيق الوجود وإثبات الذات.. رواية "العطر" نموذجاً!

الأمة برس

2022-03-30

هايل على المذابي *

هايل على المذابي *

……….

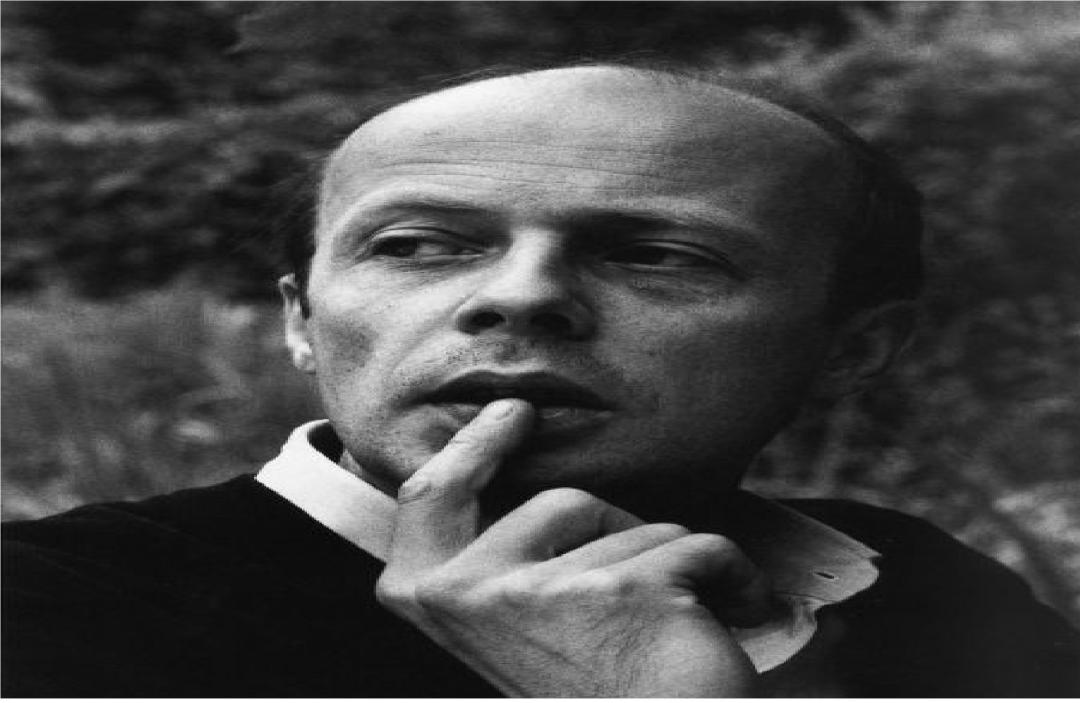

*باتريك زوسكند

ولد باتريك زوسكند مؤلف رواية العطر في العام 1949 في أمباخ على سفوح الألب. ونشأ وترعرع في كنف أب متعلم ومثقف ورث عنه باتريك الابن هذه الثقافة والمعرفة وجاء هذا الإرث في شكل قصصي وروائي، درس باتريك التاريخ في جامعة ميونيخ وحين انتقل باتريك إلى باريس ليكمل تعليمه كان يسكنه هاجس البحث عن التفرد والتميز من خلال خلق شيء جديد وبالفعل جاء هذا الشيء المتميز في شكل مسرحية عنوانها عازف الكونترباس وذلك عام 1981م والتي عُرف بها كاتباً، ثم العطر، أولى رواياته 1985 والتي نحن بصددها، وتماما مثلما يبعث الأسى الأسى ويبعث الكلام الكلام بعثت رواية " العطر " بأفكارها أفكاراً أخرى فبعد فترة وجيزة أٌلهم باتريك قصة جديدة عنوانها " الحمامة" وكان وجه التميز فيها هو موهبة بطلها التي بدت في قوة حاسة السمع لديه بشكل غير معهود ومثير، أما العطر فقد كانت في البدء مجرد قصة ولكن سرعان ما لمعت في ذهن باتريك فكرة أنها تناسب أن تكون رواية فباشر العمل فيها وحمله ذلك إلى التنقل مسافرا لأكثر من مكان بحثا عن صاحب الأنف الكبيرة، وشعر باتريك بعد إتمام عمله الجديد بأنه وصل إلى بغيته ساعده في ذلك ثقافته المكتسبة من البيئة الفرنسية حيث كتب سيناريوهات لمسلسلات تلفزيونية عديدة وقصصًا قصيرة وسيناريوهات سينمائية. أما العطر فقد طارت شهرتها في العالم بغير جناح..

حصل باتريك زوسكند على جائزة غوتنبرغ لصالون الكتاب الفرانكوفوني السابع. ويتنقَّل حاليًّا بين باريس ومونيخ، وباتريك يرفض المقابلات بكل أنواعها ويعيشُ متفرِّغًا للكتابة.

*رواية العطر

> عن روايته العطر فقد جاءت بأسلوب مدهش لتحكي قصة قاتل منذ ميلاده وحتى آخر لحظة من حياته وهو "جان باتيست غرنوي"" وهي شخصية مثيرة وغريبة خصوصاً فيما يتعلق بمن عاش معهم فأول صرخة منه بعد خروجه إلى الدنيا أرسلت أمه إلى حبل المشنقة لمجرد أنها أرادت التخلص منه بغض النظر عن أنه ابن غير شرعي إضافةً إلى كونها فقيرة وهذا هو المسار الذي التزامه زوسكند طيلة الرواية وهو يصور شخصية "غرنوي" بمعنى أوضح أن كل من عاش عندهم "غرنوي" كان الموت هو المصير الذي ينتظرهم بمجرد أن يفارقهم ابتداء من أمه مرورا بصاحبة الملجأ التي قضى طفولته عندها انتقالا إلى الدباغ الذي اشتراه منها ثم العطار الذي ابتاعه من الدباغ ثم....إلخ

واستمرت حياة "غرنوي" بهذه الطريقة وانتهى كل من عاش عندهم وعمل لديهم ثم فارقهم لأسباب مختلفة وهذه الأسباب كانت في الأساس تخص "غرنوي" نفسه رسمها له القدر "زوسكند" ولمحاولة إدراك تلك الأسباب يلزمنا التحليل المنطقي والنظر إليها من زاوية مغايرة فالهاجس الذي كان يسكن "غرنوي" منذ البداية هو نفس الهاجس الذي يسكن أي إنسان في العالم حباه الله بموهبة، إنه هاجس الانتماء ورغبة تحقيق الذات وإثبات الوجود.

*التحليل

إن الرغبة الدائمة والملحة على الإنسان هي رغبة الوجود، وكل مغامرات الإنسان الطويلة ليست في أقصى غاياتها إلا طريقاً لتحقيق وجوده وإثبات ذاته ومن ثم لإدراك معنى هذا الوجود، وقد أخذت هذه المغامرات أشكالا مختلفة، فهي تتمثل مرة في البحث عما نسميه الحقيقة وأخرى في البحث عن الله، وثالثة في محاولة تفهم ما النفس، وإذا نحن ترجمنا هذه المحاولات في إطار أهم أمكننا أن نتمثلها في علاقة الإنسان بالكون، وعلاقته بالله، وعلاقته بالإنسان نفسه، ويتفرع عن هذه العلاقات كل المواقف الثانوية من النظر في الحياة والموت، في الحب والكره، في الخلود والفناء، في الشجاعة والخوف، في الخصب واللامحال، في النجاح والفشل، في العدل والظلم، في الفرح والحزن، وكل هذه المعاني مستقرة في الضمير الإنساني، وقد استقرت فيه منذ وقت مبكر، منذ أن تبلورت التجربة الإنسانية في العقيدة الدينية.. لقد استقرت في ذاكرة الإنسان التي تكونت عبر العصور وانطبعت آثارها من ثم في عاداته المجتمعية.

يقول محمد تقي المدرسي أحد المناطقة العرب وصاحب كتاب " المنطق الإسلامي – أصوله ومناهجه " إن السؤال الكبير الذي يرتسم أمام الفلاسفة والعلماء معاً هو البحث عن جذر كل غريزة في نفس الإنسان وهل أن لكل واحدة منها جذراً مختلفاً عن الأخرى أم أن الغرائز تلتقي عند جذر واحد..؟"

إن النظر العميق يهدي إلى وحدة الغرائز السيكولوجية، بمعنى أنها نابعة من جذر واحد هو حب الذات، ورجاء الخير لها والخشية عليها من الشر، بيد أن هذه الوحدة السيكولوجية لا تتنافى مع الاختلاف الفسيولوجي لها، بل نستطيع أن نقول إن كافة الشهوات تعود إلى غريزة واحدة، إذ ما من عمل غريزي يقوم به الإنسان إلا بسبب اعتقاده بأنه يقوم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بإشباع إحدى غرائزه الأولية، والمرء يتبع جماعته خوف تفرده لدى انفصاله عنها وبالتالي حرمانه من منافع الجماعة، ورجاء المزيد من ذلك. والرجل يتبع نهج الصراع الطبقي ضد طبقة أخرى خوفاً من حرمانه من أكله وأمنه ورجاءً في الحصول على المزيد من إشباع الجوع وتوفير الأمن..

ومن هذا نستخلص أن المسألة هي مسألة إحساس بالانتماء وتحقيق وجود وإثبات ذات وكمثال حي على هذا نأخذ الشاعر عنترة بن شداد من العصر الجاهلي الذي قام بكل بطولاته ومعاركه سعياً لرضى قومه عنه، ومحاولة منه لتحقيق مكانة له بين قومه وعشيرته وبغض النظر عن الأسباب، فالشاعر هذا رأى أن إثبات ذاته وتحقيق وجوده لا يمكن أن يتم إلا بانضمامه إلى القبيلة، والأمر بالعكس أيضا فإحساس الفرد باللانتماء وهو بين قومه وعشيرته يدعوه إلى الانفصال والتمرد على القبيلة أو العشيرة أو المجتمع!

لماذا ؟ بل ومن أجل ماذا ؟!

إنه بكل تأكيد من أجل إثبات الذات وقد تختلف الطريقة أو المنهج الذي يسلكه الأفراد لتحقيق ذواتهم من جيل إلى جيل، ومن شعب إلى شعب حسب الثقافة التي تلقاها الفرد وحسب العادات والتقاليد أو البيئة والظروف التي تحيط به، فالفرد قد يلجأ إلى القتل والسطو والسلب والنهب وقطع الطريق والتخريب و.. و.. إلخ، كذلك هناك من يلجأ إلى الكلمة، إلى التعبير عن حالته النفسية، عن أحاسيسه وما يعتلج بداخله، ولنأخذ مثالا مغايراً لحالة عنترة من نفس البيئة والعصر، أحد الشعراء الصعاليك " الشنفرى" والذي رأى أن السبيل الوحيد لتحقيق وجوده وإثبات ذاته خلاف عنترة تماماً لن يتم إلا بانفصاله عن القبيلة والتمرد عليها وشأنه في ذلك شأن بقية الصعاليك الذي كان يتزعمهم عروة بن الورد، يقول الشنفرى في لاميته مخاطباً قومه وعشيرته:

ولي دونكم أهلون سيدٌ عملّسٌ وأرقط زهلولٌ وعرفاءُ جيأل

والتمرد عند البير كامو صاحب كتاب " الإنسان التمرد " تجربة فردية أقرب ما تكون إلى حالة القلق الصادر عن مواجهة عالم لا معنى له، عالم عبثي لا معقول وقد استطاع كامو أن يقدم نماذج للتمرد الذي ينتهي إلى التدمير والعدمية في شخصيات مسرحياته كشخصية مارتا في مسرحية " سوء تفاهم " وكاليجوالا في المسرحية التي اتخذت هذا الاسم.

إن تجربة التمرد تضع الإنسان إزاء عالم عبثي لا معنى له ففي حضن التمرد تنشأ القيم كلها سواء كانت اجتماعية أو أخلاقية أو جمالية والإنسان المتمرد بالأصالة فنان، لأن الفن كالتمرد لا يقبل الواقع ويتلقاه بسلبية ولا ينصرف عنه كلية وإنما هو علاقة جدلية بالواقع، إنه محاولة تحوير له وتضمينه أسلوبا معيناً ولو عدنا الآن إلى موضوعنا الرئيسي ""غرنوي"" في رواية العطر لعرفنا أنه لا يختلف عمن ذكرناهم وضربنا بهم المثل من حيث الرغبة في تحقيق الوجود وإثبات الذات وتأكيدها، كذلك علينا أن نعي أن الآخرون في هذا العالم قديما وحديثا ما هم إلا نحن ولكن في صور مختلفة وإن كان ثمة اختلاف فهو في الثقافات لا أكثر أما الصراع فثابت..

أمرٌ آخر في رواية العطر يمكن اختزاله بتساؤل:

هل كان "غرنوي" مجرما بالفطرة؟ وهل يمكن أن يكون هنالك مجرمٌ بالفطرة؟

يبدو ذلك مستحيلا وهذه نظرية في علم الجريمة للإيطالي لامبروزو وقد أثبتت فشلها بجدارة إذ لا تنطبق إلا على شخصية "أحدب نوتردام" لفيكتور هوجو في حال قبلنا تطبيقها على نماذج روائية كما كان الأمر قديما.

في فيلم unbreakable بطولة بروس ويليز وصاموئيل جاكسون، وإخراج M.Night shyamalan، لعب بروس ويليز دور ديفيد داون والذي يمثل جانب الخير في حين لعب صاموئيل جاكسون دور الشر، وحين يتقابل الاثنان في نهاية الفيلم يمد جاكسون يده لمصافحة ديفيد داون ليُعرِّفه بالحقيقة التي لا يعرفها، عن طريق اللمس فيكتشف ديفيد "ويليز " أن كل تلك الجرائم الغامضة التي حدثت هي من عمل صاموئيل جاكسون، فيبادر بسؤال جاكسون عن السبب الذي حلمه على ارتكاب كل تلك الجرائم ليجيب إجابة هي الشيء الحقيقي في هذا الفيلم الدرامي الخيالي والذي مس قضية اجتماعية هامة وهي قوله " لقد كانوا يسمونني في الحي الذي عشت فيه طفولتي بالسيد الزجاج لهشاشة عظامي " والأمر بالمثل مع "غرنوي" في رواية العطر فحين يسأله والد آخر فتاة قتلها عن السبب الذي جعله يقتل ابنته تحت وطأة التعذيب يجيب بقوله : "احتجتها " وهذا منطق التعامل مع الآلات والأشياء التي يحتاجها المرء في حياته فما الذي حمل "غرنوي" على التحدث به ؟!

إننا حين نتأمل حياة "غرنوي" سنكتشف أن هذا المنطق يبدو متوائما مع نوعية المعاملة التي تعامل بها كل من عمل وعاش معهم ف"غرنوي" منذ طفولته كان مجرد شيء لا أكثر ولا أقل بالنسبة لهم كالآلة وما شابهها وبالتالي لا غرابة في أن يكون منطقه في التعامل مع الأشياء فيما بعد منطق الحاجة المجردة من الإنسانية..

جاء في الحديث النبوي الشريف: "الدين المعاملة"، وجاء في الآية الكريمة " قُل كلٌ يعمل على شاكلته " لو تأملنا كلمة شاكلته في الآية الكريمة لوجدنا أنها حقلاً دلالياً semantic failed وقابلة لقراءات مختلفة وتُحملُ على وجوهٍ كثيرة وشاكلته قد تأتي بمعنى ما عمل على تشكيل وعيه من بيئة وثقافة وغيرها وكل هذه الأشياء هي السبب والدافع الكامن وراء العمل والصنيع الذي يصنعه الإنسان سواءً أكان صنيعه خيراً أو شراً.

من ذلك نجد أن المجتمع والبيئة هما من يصنعا المجرم ويشكلا ثقافة الأفراد سواء سلباً أو إيجاباً، أما الجريمة في حياة "غرنوي" في رواية العطر فلا يعدو كونها سوى أن كانت وسيلة لهدفٍ نشده "غرنوي" في أعماقه هو تحقيق ذاته وإثبات وجوده بيد أن هدفه كان هدفاً قصير لم يرتبط بعقيدة لذلك أنتهى بمجرد أن بلغه وحققه..

*الفكرة الجوهرية لرواية/ فيلم "العطر"

عدا إثبات الذات و تحقيق الوجود التي يسعى لها "غرنوي" بطل هذه الرواية/الفيلم وجدت فكرة أعمق و هي فكرة" التعددية" فالعطر الذي يصنعه "غرنوي" لم يكن سوى سلما موسيقيا يتكون من 14 نغمة كل نغمة تساوي إمرأة استخلص منها الرائحة و الاجمالي هو لحن / عطر عبقري جدا وهكذا يجب أن يكون المجتمع في أي مكان في العالم "متعدداً" يؤمن بالاختلاف بين أبناء الأسرة الواحدة أولا ثم المجتمع أخيرا... وعندما تتحقق هذه المعادلة في المجتمع سيتمكن هذا الأخير من تصدير فنه "التعدد والإيمان بالاختلاف القائم على التسامح و قبول الآخر" سيتمكن من تصديره إلى كل بقاع المعمورة مثلما تسنى ل"غرنوي" في الرواية/الفيلم أن يحكم العالم بأسره.. حتى لو لم ينتهي الفيلم /الرواية بذلك لكنه أفاد بها ضمنياً.. بمعنى أكثر وضوحا أنه مثلما لكل إنسان لونه وجنسه ومعتقده ويتميز بذلك عن غيره يضيف باتريك زوسكند شيء آخر هو رائحته فبعد أن يعتكف "غرنوي" لسبعة أعوام في الكهف يكتشف أنه ليس له رائحة ويصل إلى حكمة مفادها أن من ليس له رائحة في هذا العالم ليس له قيمة أي أن قيمته تتحقق من خلال رائحته التي تميزه عن رائحة الآخرين مثلما قد يتميز الإنسان بلونه أو جنسه أو موهبته لكن هذا التميز والاختلاف يصنع وحدة المجتمع الذي سيُعاب إذا لم يكن فيه هذا الاختلاف...

*بين "العطر" و "موسم الهجرة إلى الشمال"!

كتب الناقد والأديب السوداني د. عز الدين مرغني منشورا عن رواية الطيب صالح موسم الهجرة إلى الشمال، يقول فيه: "في رواية موسم الهجرة الي الشمال، إذا كان مصطفى سعيد قد أراد أن ينتقم من الذين استعمروا بلاده فلماذا انتقم من النساء الضعيفات ولم ينتقم من الرجال؟ هل كان يحمل عقدة الكراهية الخفية لأمه القاسية والتي تركته يرحل وهو صبي؟ ولم يتذكرها ابدا في حياته؟ وعندما تزوج من سودانية هل أعادت له توازنه وعاد سويا متماسكا؟ وفي هذا إشادة خفية بالمرأة عندنا؟".

وإذا انطلقنا من هذه المقولة في رؤية مقارنة بين القاسم المشترك الذي يجمع بين رواية العطر لباتريك زوسكند ورواية موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح سنجد أن بطل رواية الطيب صالح وهو مصطفى سعيد قد انتهت حياته بالموت غرقا في النيل أو أن الوصف للمشهد الأخير عنه قد تضمن ذلك ولم يصرح به وعلى ذلك فأي توازن ذلك الذي عاد له... نعم لقد كان لمصطفى سعيد طبيعة سادية مع النساء وكان يفرغ شحناته من تلك العقدة عليهن كان يعرف أن المرأة تضعف بالحب فكان يتعمد استهداف قلوبهن ثم يستمتع ويستلذ بمشاهدة عذابهن وتدميرهن لذواتهن ورغم أنها مبالغة من نوع ما لكنها الحقيقة عند كثير من الرجال وطبيعة متأصلة لديهم مثل تأصل نزعة التملك عند النساء وهو ما يفسر مصيرهن وشعورهن الفادح بالخسارة بعد لحظات الوهم التي عشنها مع مصطفى....".

هذه النهاية المفتوحة لرواية "موسم الهجرة إلى الشمال" هي ذات النهاية المفتوحة في رواية "العطر" لباتريك زوسكند بعد أن يصل البطل إلى هدفه ويحقق ذاته أو يتوهم ذلك فيعود إلى منبته وبدايات تكوينه مع ملاحظة اختلاف الأهداف عند "غرنوي" في "العطر" ومصطفى سعيد في "موسم الهجرة إلى الشمال"، ف"غرنوي" يمثل المجتمع الأوروبي ومصطفى يمثل الرجل العربي على حد قول الطيب صالح في أحد حواراته التي نشرت في مجلة دبي الثقافية حين سئل عن شخص مصطفى سعيد فأجاب كلنا مصطفى سعيد، وإذا كان الأمر كذلك فهو مؤلم جداً إذ أن أقصى طموحات الرجل العربي لا يتعدى اشباع رغباته الجنسية وقهر النساء في المجتمع الاوروبي وكأنها بطولات وأمجاد بخلاف "غرنوي" في العطر فهو يمثل طموح الرجل الاوروبي الذي قد يسوقه تحقيق ذاته القتل أيضاً وهو تعبير منطقي عن ثقافة الغرب عموما الذي يعتبر الغاية تبرر الوسيلة وكلاهما يجسدان مفاهيم الاعماق لدى الثقافتين عموما والمترسب في اللاوعي..".

إنها إجابة صادمة من الطيب صالح وتؤخذ عليه وليس له، ولعل ما يتجلى بوضوح ويمكن قراءته في شخصية "غرنوي" بطل رواية "العطر" أن الأخير كان مريضا نفسيا او مصاباً بالسايكوباثية.

وهنا يمكن القول أن "باتريك زوسكند" مؤلف رواية "العطر" هو أيضاً يعيش تلك الحالة المرضية ذاتها، خصوصاً إذا اتفقنا أن الكاتب يمثل نفسه زائد المجتمع فيما يكتبه، أليس زوسكند كما أشرت في مقدمة هذه الكتابة ينزح إلى الابتعاد المطلق عن المجتمع وإلى درجة أنه يرفض المقابلات بكل أنواعها ويعيش معتزلا كأقل تعبير عن سيكوباثيته التي تنفره من المجتمع، وهو بديهيا يعبر بما يكتبه عما يشعر به ويعانيه ولو ترميزا وشأنه في ذلك شأن الكثير من أدباء العالمين الغربي والشرقي، فسيليفيا بلاث رائدة الشعر الإعترافي كانت تعاني من الاكتئاب السريري وماتت منتحرة، وبودلير وبلزاك وكافكا ونيتشه وباولو كويلو ووووو الخ والقائمة تطول جداً كلهم كانوا عرضة للمتلازمات النفسية والأمراض التي تجسدت في نتاجهم الأدبي بشكل غير مباشر.... ولا يختلف حال مؤلف رواية "موسم الهجرة إلى الشمال" عن "باتريك زوسكند" في مثل هذه الاسقاطات خصوصا حينما نسمح لإجابات الطيب صالح في الحوارات التي أجريت معه بالمشاركة في التحليل لشخصيات رواياته مثل شخصية "مصطفى سعيد" في رواية "موسم الهجرة إلى الشمال".

*كاتب وباحث وناقد يمني