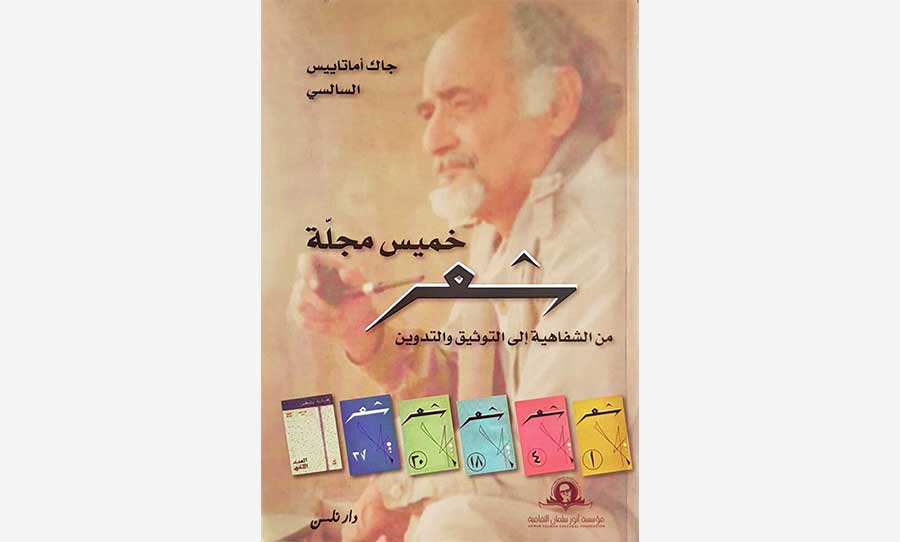

«خميس مجلة شعر».. مدونة خطاب «حركة شعر» النقدي

2022-03-15

عبد المجيد زراقط

صدر مؤخراً، عن دار نلسون في بيروت، كتاب «خميس مجلة شعر…» للباحث الأب جاك أماتييس السالسي. يعرف السالسي يوسف الخال، و»حركة شعر» جيداً، فهذا الكتاب هو كتابه الثالث الذي يعده عنهما.

يتألف هذا الكتاب من أربعة أقسام، أولها «قراءة في خميس مجلة شعر» وثانيها محاضر اجتماعات خميس مجلة شعر وتقارير عن نشاطاته، وثالثها الفهرس التحليلي لمحاضر خميس شعر، ورابعها ثلاثة ملاحق هي: الدراسات ورسالة من خالدة سعيد وصور.

مدونة موثقة مهمة

الواضح أن الباحث السالسي بذل جهداً كبيراً في جمع المحاضر والدراسات من مصادرها ومراجعها، وفي تدوينها وتوثيقها، وفي إعداد الفهرس التحليلي، فقدم للباحثين في أدب الاَونة التي نشطت فيها حركة شعر ونقدها، وللمهتمين بمعرفة حركة الشعر والنقد العربية، مدونة مهمة، يطمئنون، أن عادوا إليها، لكونها مصدراً موثوقاً، ولموضوعية معدها ونزاهته، إذ أنه اعتمد المنهج التوثيقي التاريخي، وعُني بالتفاصيل الدقيقة. كما أن القراءة التاريخية والنقدية للمحاضر التي كتبها تقدم معرفة بخطاب حركة شعر النقدي، من منظور باحث جاد يمتلك معرفة بهذه الحركة ورائدها.

إجراء قراءة نقدية: إننا إذ نشارك الباحث والناشر الاعتقاد بأهمية هذا الخطاب النقدي، وأهمية حركة شعر عموماً، فإننا، في الوقت نفسه، نرى حاجة إلى إجراء قراءة نقدية في قراءة السالسي النقدية، وفي خطاب حركة شعر، كما يتمثل في المحاضر؛ اقتناعاً منا بما كان الخال قد قاله: «الذي يخاف من النقد هو وحده لا يؤمن بالشيء المنقود، ولا يثق بقدرته على الصمود».

الأحكام العامة المطلقة

يلاحظ القارئ، في البدء، المبالغة والتعميم المطلق في تقييم «حركة شعر» فنقرأ، على سبيل المثال: «مجلة شعر أهم ظاهرة أدبية وثقافية وإنسانية وحضارية في النصف الثاني من القرن العشرين» كما نقرأ «وينقل أسطورة خميس مجلة شعر…». ومن هذا القبيل إصدار حكم عام كالقول: إن قصيدة الحرية ليوسف الخال تطرح «قضية لم يطرحها أحد من قبله على هذا الصعيد» ثم الإحالة إلى الهامش، والقول: «سبق لسعيد عقل أن نظم قصيدة بعنوان الحرية صدّر بها بنت يفتاح».

الإنسان في التراث العربي الإسلامي

وفي سياق اَخر، يقول السالسي: «تعليقاً على قول المستشرق غرنباوم، إن الثقافة العربية الإسلامية ترفض أن يكون الإنسان مقياساً للأشياء والقيم، من اللافت أن حركة مجلة شعر كانت أول من تمرد على هذا الموقف، بإعلانها أن الإنسان هو مصدر القيم في الفن» اضافة إلى التعميم الذي يشمل الحكم على إنتاج خمسة عشر قرناً من الثقافة العربية الإسلامية، في مختلف مكوناتها، فات الباحث أن القراَن الكريم جعل الإنسان خليفة الله، سبحانه وتعإلى، في الأرض، وجعل هدف هذا الخليفة الأساس، السعي إلى العودة إلى الجنة التي أُهبط منها أبواه، بسبب خطئهما الذي ارتكباه في موطنهما الأول، وفاتته أيضاً، معرفة الفرق بين الإله في الثقافة الغربية/ إله سيزيف، والله، في الثقافة الإسلامية، وهو فرق جوهري، ويتمثل في أن الأول مستبد ظالم، يركل الجهد البشري، ويجعل العيش عبثاً، وأن الثاني رحمن رحيم، يجعل العيش سعياً/ طوافاً في سبيل تجاوز الخطيئة الأولى لأبي البشر، والعودة إلى الموطن الأول لأبناء اَدم، وفي هذا المسار تؤدي الهداية دورها.

يوسف الخال وفتح أبواب الحداثة

ولعل أبرز الأمثلة على هذا النوع من الأحكام قوله عن يوسف الخال: «وقاد بجرأة البطل المناضل مسيرة نهضة فكرية وحضارية فتحت أمام الثقافة العربية أبواب الحداثة».

نلاحظ حماسة الباحث التي صاغت لغته وأطلقت أوصافه، ونسأل مع أنسي الحاج: بأي معنى يوسف الخال شاعر حديث؟ ونصغي إلى إجابة أنسي، وهو شاعر «حركة شعر» وناقدها المتمرد: «بعد أن نتجاوز ما فعله في نطاق الشكل، هل يستتب لنا منه شعر حديث؟ في شعره إدراك سلفي وميتافيزيقيا جاهزة، واستخدام مباشر للرموز، في قصائده النثرية، ازدادت الخطابة، علاوة على وجود الثرثرة».

وفي ما يتعلق بقيادة الفريق، يقول هو: «كنا نأخذ القرارات بالإجماع، بالطبع الكلمة الأخيرة كانت لي، أنا كنت ممسكاً بالأمور، وكنت أميناً على الخط، بحيث كنت أرفض القبول بأي شيء خارج هذا الخط». السؤال: بما يختلف هذا القائد الذي لا يتنازل أبداً عن حقه بالكلمة الأخيرة، عن أي قائد مستبد من العالم القديم أو الحديث؟ ثم هل هذه هي صفات القائد «البطل المناضل» قائد الحداثة؟

ما كانت عليه أبواب الحداثة

الواقع أن أبواب الحداثة لم تكن مقفلة، اَنذاك، أمام الثقافة العربية، فقد كانت المشاريع الثقافية في لبنان، على سبيل المثال، كثيرة، وكانت النقاشات دائرة بينها، وهي مشاريع نهضوية تحررية متنوعة: قومية عربية، وماركسية، وإسلامية، وقومية سورية اجتماعية، وليبرالية، ووطنية لبنانية، والمعروف أن مجلات نهضوية حديثة كثيرة سبقت مجلة «شعر» منها في لبنان: «الأديب والمكشوف والاَداب والطريق والثقافة الجديدة»…. و»شعر» جاءت لتمثل مشروعاً كان ينشط، في سياق حِراك ثقافي حيوي سياسي اجتماعي فكري أدبي نقدي.

جمود التراث العربي، قراءة الواقع المعيش، اَنذاك، تفيد بأنه لم يكن من جمود في التراث العربي، كما يقول السالسي، في قراءته: «رفع شعراء المجلة وندوة خميسها راية الثورة والتمرد والرفض أمام جمود التراث العربي». إن المطلع على المشهد الأدبي ـ النقدي، في الاَونة التي نشطت فيها حركة شعر، يعرف تمام المعرفة أنه مشهد حراك نهضوي تجديدي، بعيد كل البعد عن الجمود، واللافت أن الباحث، إذ يتحدث عن جمود التراث العربي، اَنذاك، يذكر حركات شعرية مجددة سبقت حركة شعر وعاصرتها، ومنها: المهجريون، ومنهم جبران خليل جبران ( 1882 ـ 1931) المتحدث عن أولية التجربة، والباحث عملياً عن أشكال جديدة تمليها الحياة الجديدة، وهذا ما جعل أدونيس يعده «مؤسساً لرؤيا الحداثة، ورائداً أول في التعبير عنها»( راجع: صدمة الحداثة) وجماعة الديوان، وجماعة أبولو، والحركات: الرومانسية ممثلة في إلياس أبوشبكة، والرمزية ممثلة في أديب مظهر وبشر فارس، والبرناسية ممثلة في أمين نخلة، والشعر الحديث، الحر والتفعيلي، وشعراؤه رواد كبار معروفون. ومما يدل على وجود حِراك تجديدي عام قيام حركات تجديدية، منها، على سبيل المثال: حلقة الثريا في جبل لبنان، وعصبة الأدب العاملي في لبنان الجنوبي، ومجلة «القيثارة» في سوريا، كما أن يوسف الخال نفسه يقول: إن الشعراء الشيوعيين طوعوا اللغة لأداء تجاربهم، فهم ينظمون بلغة بسيطة، يفهمها العامة، كما أن هيئة تحرير «شعر» ترد على ما تُتهم به، فتقول: في الثقافة العربية، «مواقف حرة منفتحة كثيرة كثرة الخلاقين الأفذاذ» ما يعني أن جوهر التراث العربي «غنى لا حد له، وتنوع لا حد له» (راجع: شعر).

القصيدة المنثورة وقصيدة النثر

ولعل الظاهرة المهمة، في هذا المسار، هي بروز أدباء ما سمي بالنثر الشعري والشعر المنثور، ومنهم فؤاد سليمان، وأمين الريحاني، الذي قدم عدة محاولات متنوعة في التجديد، منها ما سماه جرجي زيدان «قصيدة منثورة»( راجع: مجلة الهلال، جزء 4). وهذا يدل على أنه هو وجرجي زيدان سبقا أدونيس وأنسي الحاج في استخدام هذا المصطلح، إذ أن هذين الأخيرين استخدماه سنة 1960، واستخدمه الريحاني وزيدان سنة 1906، مع ملاحظة فروقات الاختلاف في التسمية: قصيدة منثورة، قصيدة النثر، وفي المصدر، فالقصيدة، عند الريحاني وزيدان، تطوير لمسار شعري تجديدي: أولية التجربة، ثم نثر شعري، ثم شعر منثور، ثم قصيدة منثورة/ النص، وعند أدونيس والحاج أولية المفهوم والخصائص، المستقيان من شعر الاَخر، فالنص.

تطبيق المفهوم/ إشكالية «حركة شعر الأساس»

هذه التجربة، المتمثلة في معرفة المفهوم الشعري الغربي وتطبيقه، هي التجربة التي يمثلها قول السالسي عن الخال: «اكتسب مفهوماً جديداً للشعر عمل على تطبيقه على الشعر العربي في مجلة شعر» وقول الخال: «فاكتسبت المفهوم الجديد للشعر، هذا المفهوم الذي عملت على التبشير به، بعد عودتي إلى بيروت، عام 1955، والذي أنشأت مجلة «شعر» للتعبير عنه، وتطبيقه على الشعر العربي». هذه التجربة تختلف عن التجربة المتمثلة بأولية الحياة ـ الرؤيا – المضمون، فالنص فالخصائص، فالمفهوم. يبدو لي أن هذه الإشكالية الكبرى، في إنتاج النص الشعري، هي إشكالية «حركة شعر» الأساس.

والإشكالية المتفرعة من هذه الإشكالية تتمثل في أن مفاهيم الشعر الحديث الغربية متنوعة متعددة متباينة متناقضة، وكانت تتغير، ولا تزال، نتيجة لتغير حياتي يحدث بشكل دائم في التاريخ. والأساس هو «الخبرة الحياتية الفردية» أي خبرتـ «نا» وليس خبرة «هو». وهذا ما كتبه أرشيبولد مكليش في افتتاحية العدد الأول من مجلة «شعر».

الإشكالية تتمثل، هنا، في السعي إلى القبض على خبرة هذه المدارس على مستوى المفهوم والخصائص والتوفيق بينها، والصدور عنها، في حين تقضي أولية التجربة الحياتية أن يكون السعي إلى القبض على اللحظة الزمنية الراهنة، التي تتكون الخبرة الشخصية في مسارها، ويكون دور الحداثة الغربية، كما التراث العربي، والإنساني عموماً، دور مكون التجربة الحياتية المعيشة، التي ينبثق منها النص الشعري، وليس دور مكون هذا النص. التوفيق بين مفاهيم متنوعة: ولنحاول أن نعرف كيف يمكن لنص شعري، أن يوفق بين رامبو وبودلير وإدغار ألن بو وعزرا باوند وت. س. أيليوت، المتمثلة رؤيتهم في أن الشاعر راء، صانع ماهر، وبين فرلين الانطباعي، ووردزورث وكولريدج الرومانسيين القائلين باعتماد لغة الناس نفسها، وبعضوية القصيدة، وبين كروتشيه التعبيري، الذي يرى أن الشعر حدس محض، وييتس الذي كان يدعو إلى العفوية، ويزدري أدغار ألن بو ومريديه؟

نقاش الإشكالية الأساس

المسائل التي تحتاج إلى نقاش، في هذا الكتاب كثيرة، لكن في هذه المقالة القصيرة، نكتفي بمناقشة ما رأينا أنه يمثل إشكالية «حركة/ تجمع شعر» الأساس. ويمكن عرض هذه الإشكالية كما يأتي: إضافة إلى ما سبق ذكره، يقول أدونيس عن أسلوب قصيدته: «أرواد، يا أميرة الوهم»: «أعتمد، في أسلوب هذه القصيدة، كما اعتمدت في قصيدة: وحده اليأس، على الأسلوب الشعري القديم في فينيقيا وما بين النهرين، وقد أفدت، في بنائها الفني، أيضاً، من البناء الفني عند عدة شعراء أوروبيين» (راجع: شعر). وهذا يعني اعتماد الأساليب الجاهزة التي أنتجتها تجربة الاَخر القديم الفينيقي، والحديث الغربي، وليس الأساليب التي تمليها الحياة/ التجربة الشخصية. وهذا ما يفعله يوسف الخال عندما يوصي باعتماد عشر أسس محددة في نظم الشعر، في دراسته: «مستقبل الشعر العربي» فالشعر الذي يصدر عن «توصيات» لا يختلف، من حيث نوعية التجربة، عن الشعر التقليدي الذي يصدر عن قواعد وقوانين وتقاليد مسبقة، وليس عن الخبرة الحياتية الشخصية المولدة للتجربة، فالمضمون، فالرؤية، فالنص.

هوية الذات

هذا الخروج مما سُمي أولية التجربة الحياتية إلى أولية المفهوم والخصائص والأسلوب، يعود إلى وعي هوية الذات، فرواد «حركة شعر» وجدوا جذور هويتهم في الحضارة المتوسطية، التي تجد تجليها المعاصر في الحضارة الغربية. يلغي خطاب الهوية هذا ثنائية شرق/ غرب، ليتماهى بالغرب المعاصر ـ العالمي، ولينحسر لدى عدد من الشعراء اللبنانيين إلى حيز متوسطي ضيق ـ فينيقي يقتصر على لبنان، والمعني به «جبل لبنان» وليس لبنان بمختلف مناطقه، فيوسف الخال يرى أن «حكاية الشعر العربي الفصيح، في لبنان، قريبة العهد، بدأت منذ قرن ونصف القرن في بلاط الشهابي الكبير» في حين أن تاريخ الأدب العربي يفيد بأن حركة الشعر العربي، في المناطق اللبنانية، كانت ولا تزال جزءاً من حركة الشعر العربي في تطورها العام، ومن الشعراء الكبار، في هذه المناطق، على سبيل المثال، عبد المحسن الصوري ( 339- 419 هـ) معاصر أبي العلاء المعري، وابن مدينة صور، وابن منير الطرابلسي (ت 548 هـ) ابن مدينة طرابلس، والمتحدر من أسرة شعرية، وابن الحسام العاملي الذي أبقى جذوة الشعر متقدة في جبل عامل إبان الحملات الصليبية.

بين أنطون سعادة و«حركة شعر»

يُلحظ، في هذا الوعي للهوية، تأثر خطاب حركة شعر بخطاب أنطون سعادة، مؤسس الحزب القومي السوري الاجتماعي وزعيمه، من حيث عد الحضارة المتوسطية جذراً تنبغي العودة إليه، لكن سعادة لم يدع إلى اعتماد الأساليب الشعرية الجاهزة، وإنما دعا إلى إعادة الاتصال بالحياة التي تولد النظرة/ الرؤيا الثاقبة، وإبداع النص الشعري الخاص، لا إعادة إنتاج النص الشعري السوري القديم والغربي الحديث، إضافة، وهذا هو موضع الاختلاف الأساس، إلى أمر جوهري، وهو أن خطاب حركة شعر يعود إلى الإنجاز الشعري الغربي، بوصفه التجلي المعاصر للحضارة المتوسطية، في حين يرى سعادة أن المعاصرة تعني «توليد النهضة القومية» أو الإحياء ـ البعث القومي، وأن الاعتماد على أساليب شعرية مسبقة هو نسخ يفضي إلى المسخ ( راجع: الصراع الفكري في الأدب السوري).

روح العصر/ ثنائية تضاد

يفصح خطاب حركة شعر عن ثنائية اختلاف/ تضاد، تتمثل في طرفين: أولهما روح العصر الغربية، كما يتمثلها ويُمثلها، على سبيل المثال، أيليوت وبونفوا وبودلير، وثانيهما التجربة الشخصية الحياتية، وهذان الطرفان متغايران، ويريد لهما خطاب حركة شعر أن يكونا شيئاً واحداً، وهذا غير ممكن، لأن أولية تجربة روح العصر الغربية ليست أولية التجربة الخاصة، وإنما هي صنيعة فكرة، أو صنيعة العقل، كما يقول الخال (شعر).

أهم ما في «خميس شعر»

وإذ نقدم هذه القراءة النقدية، فإننا نعيد ما كان يحدث في «خميس مجلة شعر» فأهم ما في هذا الخميس، كما تقول الناقدة خالدة سعيد: كونه «ساحة حرة للنقاش والمساءلة والتحليل.. ساحة حرة للسجال المعرفي الأدبي».