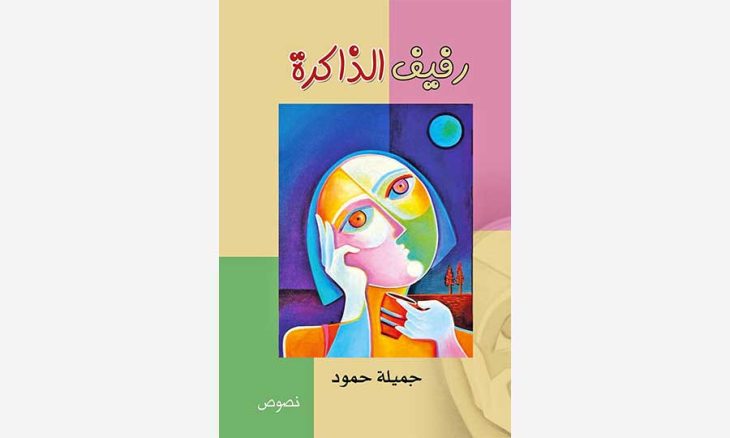

رائحة الآخر ودينامية الطيف في ديوان «رفيف الذاكرة»

2022-03-11

ناظم حمد السويداوي

يشتغل نص الشاعرة جميلة حمود على تثوير الطيف وجعله أكثر قربا من الدلالة، الأمر الذي يجعله يعكس إيقاعا خاصا ومرونة في التقبّل، فضلا عن تمثيل حميمي في فضاء القصيدة بأكملها، لأنه، أي الطيف، يضمن لنفسه انفلاتا ميتافيزيقيا يؤهله لأن يشكّل ألفاظه وأخيلته ومعانيه، وأن يختبئ داخل ظل النص الذي يتحرك بمشيئته، ولا يخرج خارج حدود الأنا المكتظة بتجليات الآخر، تبعا لغيابه المتواصل.

إنَّ خيط «رفيف الذاكرة» للشاعرة جميلة حمود وبشفافيته المرنة، يُشعل في دواخلنا حراكا لا نستطيع الفكاك منه، فهو تشكيل جديد برؤية جديدة ومعاصرة، ذلك أن الشاعرة تعرف كيف تلملم خيطها ساعة الكتابة، فمرجعيتها الشعرية تنبع من ذائقة تشكيلية تحيل على الصورة والحركة، والظاهر والباطن، الشعوري واللاشعوري، ضمن رؤية ثاقبة لا تتوقف عند حدود الوصف، بل تتجاوزه بمجموعة من الانشطارات والتحولات المباغتة التي تمارسها الذات استدعاء للآخر، كونه مركز الكون، وحركته وشموليته في صنع القصيدة.

وإذا ما أردنا أن نحدث مقارنة بين ما سبق من نصوص الشاعرة في ديوانها السابق «دمع الزنابق» نجد ثمة انزياحا لافتا وتقصيا للحقيقة التي تربطها مع الآخر، لاسيما أنها رسمت من الطيف أقصوصة استحضار تشي بالكثير من دلالات البوح، التي تتأتّى على لسان الذاكرة، خالقة لنصها حلما جديدا.

لذا نجد أنّ خطاب القصيدة يذعن للطيف بكل ما أوتي من احتمالات التراجع والتخلي عن موعد اللقاء، فجاء الماضي ليؤكد لنا هذا المناخ المُشتهى الذي يمثل (القطب الدلالي) لأغلب نصوص الشاعرة، فهو عبارة عن دلالات حكائية لا تخلو من حراك فضائي لا حدود له، لكنّ الشاعرة ترسم لنا حكاية مؤطرة بأنين مكتوم، بإيحاءات مطلقة متعددة الوجوه، تؤسّس نصا مفتوحا على أكثر من تأويل، بطريقة تجعل الأنا تجنح إلى المغايرة في رسم طيفها وترتيب أشيائها حدَّ الذوبان والتلاشي والفناء.

هكذا ينطق لنا ديوان «رفيف الذاكرة» بمجموعة من المثيرات التي تستحق النظر ولنا أن ننفتح أولا على عتبة العنوان، لنرى من خلاله رمزية الفضاء الشعري ونصيته الذي تتكئ عليه جميلة حمود، لحظة اختيارها لهذا العنوان. نحن نعلم أنَّ البناء اللغوي هو الذي يحدّد الكيفية التي ندرك بها الأشياء، بعيدا عن مسلّمات القصيدة، وعليها تعتمد الشاعرة في رسم استراتيجية النص الذي يتبعثر ويعانق، وينصهر، ويرفض، وكلها علامات انفعال وتوتّر خلقها الطيف، الذي يمارس طقوسه في جسد القصيدة. ورفيف جاء لإيهامنا بأنَّ ثمّة شيئا محسوسا نراهُ بأعيننا وهو ذاته محّمل بطاقة توليدية تشي بالتداعي والتفاعل، وتفجير القصد بأكثر من اتجاه، وهو أيضا محّمل بدلالة تضاعف قصدنا أكثر، وتجعله عُرضة لرؤيا نستعين بها على كشف بريق الآخر المغيّب، ثمَّ تأتي بالذاكرة، لتزودنا باشتراطات تسمح لنا أن نتخيّل غريبا يحمل في داخله دلالة الاختراق إلى الآخر، الذي يحيلنا على فضاء شاسع من تقانات اللغة وهويتها ومقصدها، في رسم الأبعاد اللامحدودة لفضاء الغياب الذي تعانيه الذات، لذا كانت (الذاكرة) هي الذراع المكمّل للقصد، الذي يحّول النص إلى غابة من الرموز المتعددة التأويل. لهذا سمحت لنا جمالية العنوان «رفيف الذاكرة» أن نقرأ ما هو مخبوء وغير منظور للرائي، لكنه يبعث على تشكيل دينامية قادرة على إنتاج أكبر قدر ممكن من الجمال والفنية في باطن القصيدة، فالمأخوذ من الذاكرة فيه قيمة تشكيلية لصور مرسومة بتكثيف مدهش يختزل الأشياء ببراعة المصوّر لها. ويبدو أنَّ قلق السؤال كان حاضرا في أغلب قصائد الشاعرة، ومحاولة القبض على الآخر هي الأقرب، تشكلّت بإشارات لغوية مُمثَّلة بالأفعال التي توارت في بطن النص، الذي نشمَّ رائحته من خلال الحروف والكلمات ومخارج الأصوات.

وإذا ما أردنا أن نتأمل أول قصيدة للشاعرة، نجد أنفسنا قد اتجهنا إلى الداخل (داخل النص) لنتحسَّسَ نبضه في الظاهر والباطن، «ما أكثرنا وأنا وحيدة في وادٍ غير ذي زرع أنادمُ طيفكَ تتفجّر الينابيع وأفئدة تهوى إليها وعلى امتداد مروج عينيك المدهامّتين تظللّها سعفُ الأهداب…. أنا المنتمية إليك مثل ظلّكَ الذي كسرَ قواعد الفيزياء وبقي ثابتا لا يتغيّر».

إنَّ فعل الاشتغال (أنادمُ) هو الذي ساعدنا على أن نصل إلى الآخر، بغية اكتشاف ملامحه، وفي هذه البنية التعبيرية للقصد تتسلسل الحكاية في باطن القصد، لتدلّنا على أنَّ الآخر لم يكن مرئيا للذات، بل استمدَ وجوده من ماضٍ بعيد، كانت التمنيات فيه حاضرة، والغريب أنّ الشاعرة هنا، تستدعي أدق التفاصيل، لتوقظ حواسها، ظنا منها أنَّ الآخر لم يكن قراءة ذاتية عابرة، بقدر ما هو قراءة (آخر) يتجدد في ذهنها كل لحظة: «عينيك المدهامتين.. مثل ظلّك» وهذه محاولة تخترق قوانين اللحظة الشعورية المشتهاة وتحيلنا على الكثير من المشاهد ضمن سياق اقتضائي، يكشف لنا الكثير في التفاصيل الحاضرة في ذاكرة الأنا.

إنَّ مناخ القصيدة عند الشاعرة يخضع لحزمة من الجمل المكتظة بالغياب، بشراهة غريبة، تدور في فراغ خانق خلقه الطيف الذي يجسّد ملامح الذات اللامنتمية، وقد يتبادر إلى أذهاننا ونحن نقرأ نصوص جميلة حمود، هذا التداعي والاعتماد على الذاكرة، إنه لم يكن حكرا على شاعرتنا، بل إنَّ أدب المرأة مليء بهذا الزخم الانفعالي والحضوري للطيف، بأدق تفاصيله، ما يثبت لنا أنّ البوح والانغلاق على الذات، هما السمة الرائجة في قصائد الشاعرات العربيات، فهي عندما تريد أن ترى الأشياء فإنها تراها من الخارج لا من الداخل، لأنها تتقن اعتمال الرؤيا بعيدا عن الرؤية الذاتية. لذا كانت استيهامات الذات ونبوءة الحلم، عبارة عن نوازع وهواجس ذاتية، اعتمدت بالدرجة الأولى على طاقة الأنا التخييلية في بناء الحكاية، ليغدو الطيف هو المَعبر الوحيد للشاعرة:

يا عابرا للبصر

كسمادير السكارى

هذا الشوق

قد انتعل المسافات

يا شاردا

أما شكت عيناكَ الوحدة؟

هذا مستقرّك

في القطب الأيسر

حيث

هناك كناس الظّباء.

لقد أدركت الشاعرة منذ البدء أنها تدور في فلك الآخر المتخم بكل هذا الغياب، فقصيدتها باتت تتشكّل من ذاكرة المحو، وبانت عن فلسفتها الرامزة إلى الكثير من مدلولات الإيحاء الذي يسمح بتعدّد المعنى، ما جعل القارئ في دوامة دهشتها وهي تقتنص مفردات الإغواء اللفظي، عبر آلية التحرك إلى الآخر وجذب اهتمامه: (هذا مستقرك في القطب الأيسر) فكلما نبشتْ شوقا تراءى لها شوقا آخر، فهي تحاول أن تقاوم، كما تحاول أن تمتلك رغبة كسر هذا القيد في شتىَّ تمظهراته، طمعا في الوصول إلى الآخر ولفت انتباهه: (يا شاردا.. أما شكت عيناك الوحدة) ومثل هذا الانفلات في الرضوخ، هو الذي يسّير دفة الحكي، ضمن حدود زمن دائم الانشطار والتحرك، ولعل تفعيل النداء (يا شاردا) هو خير دليل على تلك المواجهة الشرسة بين الذات والآخر.

ومع ذلك فإنَّ الأنا لا تريد مغادرة رائحة الآخر (الغائب) لكنها تكتفي بأن يكون داخل جغرافية قلبها المليء بالانكسارات، ومثل هذا التخوّف الذي تتشح به الذات، هو الذي يضمن لها أن تصبَّ جام غضبها وأخيلتها الجامحة في فضائها الشاسع بالأحلام والرؤى. ويبقى الطيف عند الشاعرة، اقترابا وافتراقا، تجاذبا وتنافرا، هو الذي يمثل بؤرة الحدث في بنية النص الكبرى بجماليته المتخيلة التي تؤُثر في انفتاح جديد، تلعب فيه الضمائر لعبتها في استدراج الآخر والتقرّب من رائحته، في غايةٍ من المتعة المتناهية، ومثل هذه الضمائر هي التي تستقطر المعنى وتوّلده، تبعا لانشطار الأنا، واستدعائها لحمولات لفظية تنسجم وحالتها النفسية:

سبعُة أقواسٍ

وعزفُ نايات

وسماءٌ ترقص فيها النجوم

في السحاب يرمحُ هلالانِ

وعصيرُ الليل يغفو في الجفون

لو أوصدوا دونك ألف باب

أبلّلُ روحي بهمس السّحاب

رتَّلَ الحسن في محيّاك الصلاة

وابتهل خاشعا في سكون

وربّ عينيك وسرَّها

وما أدراك

عيناك لا شبيه لهما في الكون

سأكتب فيهما شعرا يفوق الخيال

إن لم يُكتب الشعر

في هذي العيون

فلمن يا ترى

يُكتب أو يكون.

تتدافع الأمنيات في النص، وتسهم الذاكرة في تأثيثها وشحنها بطاقةٍ إيحائية بارعة، وكلما تقدمنا في جملة من هذه القصيدة، تباغتنا أخرى بإسقاطات نفسية مؤثرة، إذ تحمل أزرار الكلمات كل هذا الصوت المندفع باتجاه الآخر، المسكون بالثورةِ والتنامي والانتشار في جسد النص، ابتداع حر، وهندسة بنائية تشتغل على الأنا المستترة خارج حدود الممكن: «أبلّل… أبتهل.. سأكتب» وكلّ أنا مستترة في هذا السياق، لها طاقة تدليل وحراك تختلف مرجعيتها عن الأخرى، على النحو الذي يلبس فيه الفاعل المستتر لباس المنتصر والمنتشي. إذ يتضح لنا كيف يمكن لهذه (الأنا) أن تشكّل كل هذا الزخم التشكيلي الضاغط المشتغل على فضاء الآخر في حالاته وتحولاته، ضمن سياق يعي هذه الخصوصية في الخطاب. وبما أنّ (الأنا) المستترة ترتقي سلّم الترميز، وتبتعد نوعا ما، عن دوال القصد الظاهر، وتمارس نشاطها في منطقة صمت وخجل، إلاّ أنها تتحلى بروح الكاشف عن مكنوناتها الملّونة بمفاهيم الرغبة في استحضار الآخر إلى أقرب نقطة ممكنة. وعندما أرادت الشاعرة أن ترسم وجه الآخر، رسمته بملامح التخبئة وتقنيات اللحظة الشعورية التي لا تدرك كفعل، وإنما كرؤية حالمة تترك حفرياتها على الذات: (وربَّ عينيك وسرّها… وما أدراك…) فالصورة بمجملها، توحي باستنطاق شفيف بمشاعر العشق المحموم الذي ابتدعه الطيف المستقطب، لكل هذا الإشباع من الشوق، ذلك أنّ المعايير الفاصلة بين الأنا الحالمة والآخر البعيد، تتهاوى كلما أرادت الذات تغيير الآخر المكبّل بقناعات مغلقة، متحولة ومتحركة عبث بها الزمن كثيرا وشتّتَ قواها. إنَّ قدرة الشاعرة على استثمار طاقة الدوال في سياقها التعبيري على النحو الذي يمثل ثيمة متداخلة بين المغلق والمفتوح، خارج حدود الممكن والمتصوَّر، وهذه من خصوصية التعبير عن هوية النص الشعري الذي يستمد مادته من الطيف المنفلت بعيدا خارج سطوة الأنا، حيث الرؤية الرامزة المشحونة بمناورة تستفز ذاكرة المتلقي، كون الشاعرة تملك مفاتيح الآخر، وتتكئ على بعض تفاصيله المبهمة:

أيها العابر في ذرّات الثواني

جئتك بجنون غجرية

وزهد شيخ طريقة صوفية

وكلَّ عشق رابعة العدوية

بكل حضارة الإغريق

وأساطير بابل

وحكمة بلقيس

وطيش إبليس

ها ترحل نظراتي برجاء

وأهتف باسمك

كي أستعيد التوازن لذاكرتي

ولا أصحو من غفلتي

فأحلامي خرافية

ومثاليتي تافهة

لكني أسير إليك

بقوافل الشوق

فأنا من تقتفي آثار حروفك

أشمّها

علّني أجد فيها منك أثرا.

يحظى مثل هذا التدليل والتوسل بالأشياء، باهتمام القارئ وجلب اهتمامه، لذا تقترب مفردات هذا النص من استرجاع متسلسل للمعاني المتوالدة عبر التأريخ، وهذا التوالد ناتج عن حلم شعري ضاغط يعمل على إنتاج معنى خاص، يستل دلالته من الموروثات بقوتها الرامزة وفضائها الوصفي، وقد بدأت الشاعرة بنداء حُذفت أداته (أيها العابر في ذرات الثواني) وهي هنا تلتقط صورة الآخر من داخل عملياتها الذهنية، لأجل تبليغه رساله، لتكون العلاقة، عبارة عن أفق ذاتي حواري من حيث المنطلق والمنتهى، والتي تعمد فيها توسيع الإرث الذاكراتي واستحضار ما هو عصي على الاستحضار، فالفعل (جئتك) وما يلتصق به، يحمل في طياته رغبة مكبوتة، تتوسّل بالماضي، لكون الماضي، هو معاينة لملامسة كل ما هو غريب، تدور حوله آليات التحرك بمزج غرائبي عجيب، استحضرته الشاعرة وأرادت به التهيؤ لإعلان القبض على هذا الحلم باستدراك مفارقاتي مدهش. بهذا الاجتهاد تصنع جميلة حمود لقصيدتها (ميثولوجيا حديثة) تقفز فيها من بلاغة الصمت إلى بلاغة الكلام، وهذا ليس كشفا عن ثيمة القصد عند الشاعرة، لكنه أنموذج متاح لقراءات أخرى فيها من السكون والاختزال ما يثير ذهن القارئ (الجيد) الأمر الذي يدعونا أن نقدّم تفسيرات لكيفية التعامل مع النص، من حيث تأسيسه لملامح الشعور واللاشعور، من ناحية الثبات والتغير. وتبقى قصيدة جميلة حمود غنية بمفرداتها المذهلة، وتبقى قصائدها المبثوثة في هذا الديوان، التي أخذنا منها عيّنة واحدة علّنا نحظى بشيء من مهيمناتها النصية القائمة على التكثيف والاختزال، وما حضور الطيف إلاّ قيمة رمزية واحدة من مجموع قيم متناثرة في متن رفيفها الذاكرتي، ويكفي أنها مارست لعبتها الشعرية بذكاء تقني مررت به خيوطها على ثياب المتلقي.

اكاديمي عراقي