الكاتب المصري محمد عبدالرحيم: لغة الحياة البسيطة أبرز إنجازات الكتابة الجديدة

2021-07-17

شريف الشافعي*

تبدو العلاقة بين السينما وفن الرواية وثيقة جدا، حيث استفاد أحدهما من خصوصيات الآخر، وقدّمت العديد من الأعمال السينمائية الكبيرة المستوحاة من الروايات، فيما نالت روايات أخرى مكتوبة بأساليب سينمائية نجاحا باهرا في مقروئيتها.

واستغل الكثير من الكتاب التكامل بين هذين الفنين ليقدموا روايات جديدة في بنائها ولغتها وخطابها وتقنياتها، حيث باتت هذه الروايات مقصد القراء الشباب خاصة، بما تحتويه من أساليب مبتكرة.

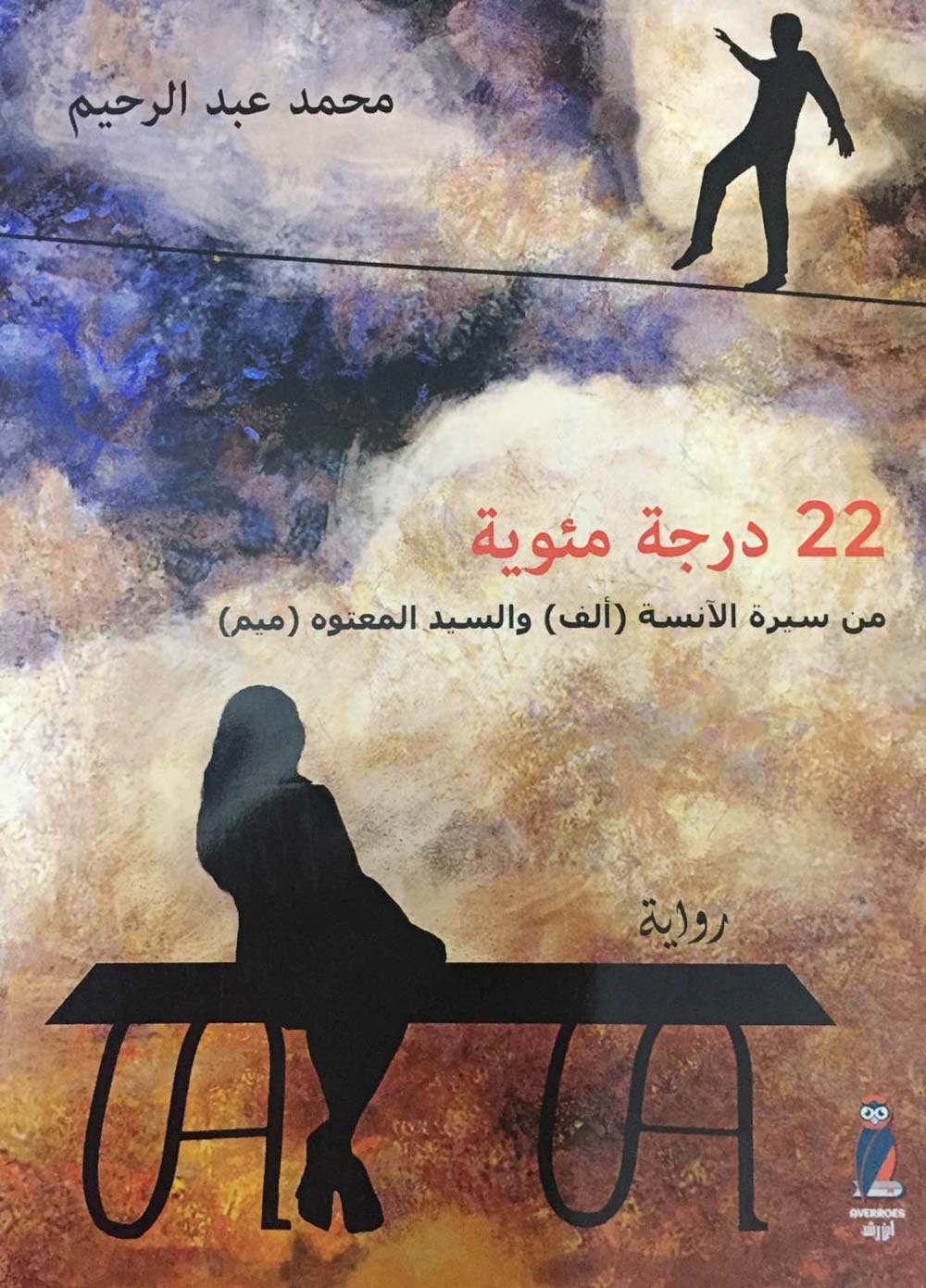

في ما يلي حوار مع الكاتب والسيناريست المصري محمد عبدالرحيم حول روايته الأخيرة “22 درجة مئوية” التي استلهمت كثيرا من الفن السابع.

تتسلح الكتابة الروائية لدى الأجيال الجديدة في مصر والعالم العربي بالتجريب، وتسعى لارتياد المغامرات في الرؤية والمعالجة والتكنيك.

|

الكتابة الروائية كما الأفلام منها ما هو للتسلية ومنها ما يتطلب جهدا. |

وتنتمي رواية “22 درجة مئوية” للكاتب محمد عبدالرحيم إلى هذه الروح الشابة المتمردة على مستوى التفجير الدلالي، والأخيلة غير النمطية، والمزج بين السرد والسينما والتشكيل والفوتوغرافيا وفنون ذات صلة في كولاج شفيف.

الروائي والسيناريست محمد عبدالرحيم في هذا اللقاء يتحدث عن تجربته الخاصة وملامح التطوير في التجارب الروائية الراهنة.

وقائع متنامية

مثلما يشير عنوانها الفرعي، فإن رواية “22 درجة مئوية” الصادرة حديثًا عن دار ابن رشد بالقاهرة، تحكي “سيرة الآنسة ألف والسّيد المعتوه ميم”، ما يحيل إلى تقاطعها كذلك مع أجواء المذكرات والسيرة الذاتية جنبًا إلى جنب مع تقنيات الشعر والفنون البصرية والسينما، وفتح نافذة على الفانتازيا والأساطير والجنون، لاسيما في إفضاءات السيد ميم مع ذاته وتعاطيه مع ذاكرته المرنة.

جاء ذلك كله عبر لغة قلقة متوترة، تتسع للعربية الفصحى والعامية المصرية والفرنسية معًا، ومن خلال نقلات فجائية بين المشاهد والأزمنة والأمكنة والشخوص الحقيقيين والمتخيلين.

وأفادت دراسة الكاتب علوم السينما بأكاديمية الفنون في بلورة “كادراته” التشريحية التي صوّر من خلالها أحداثًا تدور خلال ساعة واحدة بين فردين اثنين، لكنها وقائع متنامية بحجم حياة بأكملها، وبوسع مجتمع متنوع الشرائح والطبقات.

استثمار اللغة والسينما

بدون فرض أي قيود أو فكرة مسبقة على وعي المتلقي، تبدو “الحالة” هي التي تجمع “نصوص” رواية “22 درجة مئوية”، وإن بدت متفرقة شكلًا.

كتبت الرواية من خلال مجموعة من النثارات أو اليوميات أو اللقطات التي ربما يصنع تجاورها وتحاورها مع بعضها البعض شريطًا دائريًّا، ليس بالضرورة أن يقود إلى معنى مكتمل، بقدر ما يحيل إلى إيحاءات دالّة وومضات شعورية رامزة ووخزات ذهنية مبتورة.

ويوضح محمد عبدالرحيم لـ”العرب” أن فن الرواية هو الأقدر على استيعاب العديد من التجارب وأشكال الكتابة والفنون، ففكرة التصنيف والأنواع فكرة مقيتة وإلى زوال، بشرط توفر الوعي الكافي، فالأمر ليس سهلًا، وإلا فإنه يقود إلى نصوص مجانية، كما هو الحال لدى نسبة كبيرة من كتّاب قصيدة النثر مثلًا، الذين يظنون القصيدة الجديدة بلا معايير، ومن بعدهم كتّاب الرواية عبر النوعية الذين يمارسون المجانية والاستسهال بشكل آخر.

تأثر الكاتب كثيرًا بدراسة السينما على مستوى الرؤية والكتابة، بخاصة أن قسم السيناريو الذي التحق به مكّنه من الاقتراب من أسماء لافتة من قبيل محسن زايد، محمد كامل القليوبي، رمضان بسطاويسي ووائل غالي، ما فتح له دروبًا ومسارات إلى نظرية الأدب وعلم الجمال، إلى جانب تعمقه في استيعاب أبجديات السيناريو والمعالجة السينمائية للمشهد؛ كتابة، وتصويرًا، وإخراجًا، وحركة، وإن ظهر في ثوب روائي.

يمتلك عبدالرحيم استخدامًا مغايرًا للغة، حيث يغلب عليها البتر والتكثيف والمشهدية في التصوير، إلى جانب المزج بين الفصحى والعامية، وكتابة صفحات بلغة أجنبية دون ترجمة.

وتبدو استثمارات اللغة ومستوياتها الشعرية والسردية والحوارية ذات أهمية بنائية في صيغة الرواية، ولربما تتعدى دورها كأداة توصيل في الأساس، لتغدو غاية جمالية وتعبيرية في الآن ذاته.

ويشير عبدالرحيم إلى أن اللغة كانت حصيلة قراءات وبروفات كتابية كثيرة قبل التفكير في النشر، ودائمًا اللغة هي الشاغل الأهم، بخلاف الحدث الروائي.

وخلال فترة كتابة الرواية أراد مؤلفها الابتعاد عن تلك اللغة الغامضة التي تحمل تهويمات وسخافات يتباهى أصحابها بما يظنون أنهم ينجزون نصا هاما، فما يهمه هو “الإيحاء” بهذا اللفظ أو ذاك، فالعبارة في ظاهرها مستقرة، لكنّ لفظًا ما أو تكراره في سياق مُغاير قد يحيل المتلقي إلى تراث كامل، ويجعله يعيد التفكير فيه، ليعقد وعيه المقارنة بين هذا اللفظ “العادي” في الرواية، وبين مكانه ودلالته في نص آخر، أيًّا كان هذا النص، وما يحمله من تبجيل أو قداسة.

ويذكر عبدالرحيم أن محاولات استثمار اللغة في حالة جديدة من أهم أدوات التعبير عن الحدث الروائي، فاللغة بدورها ليست مجانية وليست لعبة سهلة، لذا جاءت العبارات التي تحمل روحًا شعرية، بالإضافة إلى تجاور الفصحى مع العامية، والأخيرة بدورها تحمل تراثها الضخم، وليس هناك من داعٍ للتعالي واستعراض العضلات أو كتابة كليشيهات من الاستعارات والتشبيهات. فبدلًا من ألفاظ مهجورة ومقعرة تعجب النقاد، للكاتب أن يثير الدهشة من خلال العادي والمتداول واليومي.

ويتخذ عبدالرحيم من أفلام نجيب الريحاني ما يسمّية “أسوة حسنة”، فاللغة الحوارية في هذه الأفلام تدهش بمدى حداثتها وحيويتها، مقارنة بحوار فيلم مثل “فجر يوم جديد” مثلاً ليوسف شاهين، وكذا العديد من الأفلام التي تبدو مهمة، هذا الحوار الخطابي المتقعر الذي يثير الضحك الآن، وهي ملحوظة تمس كل خطاب يبدو جادًّا، ويُصر صاحبه على أن يؤخذ بجدية، أيًّا كان الخطاب، بداية من كلمات رجل سياسة، وحتى شاعر عامية من إياهم، هذه الجدية المزعومة تحمل في داخلها نهايتها المتمثلة في الضحك مما يقولون.

ويؤكد الكاتب المصري أن هذه هي المشكلة الأهم في لغة الكتابة، أن تكون لغة حيّة دون أن يمنع ذلك من الحرية التامة في اختلاق “نحت لغوي” لكلمة لا يعترف بها المُعجم، فليس هناك صواب أو خطأ، المهم أن المفردة تنقل شحنتها وطاقتها السردية كاملة للمتلقي، حتى وإن صدمته في بعض الأحيان، من هنا تبرز جماليتها، وقد يستخدمها بعد ذلك في حواراته أو على الأقل بينه وبين نفسه. مشكلة اللغة هي العقبة الأساسية عند أي عمل روائي جديد.

الخيال والسخرية

الزمان والمكان في رواية “22 درجة مئوية” مختلفان بدورهما تمامًا كالشخوص والأحداث. ففي ساعة واحدة تتداعى أزمنة وسنوات، وينفتح المكان على أمكنة، وتتفجر الأحداث عبر شخوص حقيقية ووهمية ومستعارة في أجواء رمزية وسريالية. إنها الرواية الجديدة التي تتحايل على محدودية الواقع بتقنيات مراوغة، وعبر نوعية وأخيلة لامحدودة.

يوضح عبدالرحيم أن الكتابة الحرة أو “التداعي”، وهو أسلوب معروف، يتيح بدون أية نيّة أو قصد للتنظير، عن طيب خاطر، الخروج عن أسر الزمان والمكان، فحالة الكتابة هي التي تفرض الأسلوب، وليس العكس، فلا توجد خطة مسبقة، لكن هناك درجة من الوعي تقود هذه العملية وإلا انتفت عنها جماليات الكتابة كما هو معروف. وما الشخوص الوهمية والأجواء السريالية إلا صورة من صور هذا التداعي.

ورغم تجاوز الواقع وقيوده فلا مجال لاختلاق عوالم من فراغ، وحتى كبار السرياليين كانت كتاباتهم موقفًا من الواقع، ولو بالرفض “المهم ألا يسقط الكاتب في تهويمات وعبارات غارقة في الغموض، بهدف مفارقة الواقع، فطالما يصر على المفارقة فهو موجود، وله ثقل لا يمكن إنكاره. والحيلة تكمن في الخيال وأن يتحول العادي إلى المدهش والعجيب”.

ولنأخذ حالة ألبير قصيري على سبيل المثال، فالرجل غارق في واقعية سوداء، لكن ما يكتبه يقترب كثيرًا من مفارقة هذا الواقع، فالخيال والسخرية هما أشد أعداء الواقع ومن يمثلونه، وعلى رأسهم ذوو السلطة، ومن هنا كان الضحك هو الجريمة الكبرى التي لا تغتفر.

في حين يبدو الخط الأساسي في رواية “22 درجة مئوية” منطلقًا من علاقة ضبابية بين رجل وامرأة، فإنه يتجاوز ذلك إلى الغوص في فلسفة جيل بأكمله، تسكنه الحيرة، ويدمره الشتات. تلك هي السيرة الغامضة بين الآنسة ألف والمعتوه ميم، التي تلضم في الرواية حكايات جيل في هذه المرحلة الزئبقية البرزخية التي نعيشها.

يلفت عبدالرحيم إلى أن هناك حالة من اللايقين، وانهيار الثوابت، أيًّا كانت، ويقول في حديثه لـ”العرب”، “ما كنا نعاني منه تأكدت نتائجه الآن، وإن كانت بشكل آخر، بالتأكيد تغير الحال بمرور الأيام، وحتى بارقة الأمل في ثورة يناير 2011 توارت الآن”.

ويضيف “وإن كنت أنتمي إلى منتصف التسعينات وعيًا، فإنني لا أنتمي إلى تقسيمات أجيال المثقفين. أصدقائي المقربون ومَن أعايشهم بحق لا يذهبون إلى مقهى زهرة البستان أو أتيليه القاهرة، هم طلبة وموظفون وعمال وباعة، أناس عاديون، لا يتنطعون بعبارات مُلغزة في وجه أبناء السبيل، يتحدثون بلسانهم ويتأففون من مصافحتهم، وقد كتبت عنهم في الرواية دون مواربة”.

ويبيّن أن حكاية الآنسة “ألف” والسيد المعتوه “ميم” ما هي إلا حكاية بسيطة تحدث في كل وقت بين رجل وامرأة، لكن تحوّل الأمر إلى الشك في كل شيء “هل كانت هذه الشخصيات موجودة حقًّا؟ هل كان هناك شيء ما بالفعل؟ شيء بسيط حقيقي يمكن أن يحرضك على أن تعيد حساباتك ومواقفك ومعتقداتك في كل ما تراه وتعيشه، من هنا – ودون قصد – فاض الأمر من الخاص إلى العام، ولم تعد تقتصر الحكاية على ذكريات رجل وامرأة، لتتماس مع ما نعيشه في مرحلة ما، كان لا بد من مراجعتها بقسوة، حتى ولو كنا نحن أول ضحاياها”.

|

الرواية الجديدة باتت تتحايل على محدودية الواقع من خلال تقنيات مراوغة، وعبر نوعية وأخيلة لامحدودة |

بالرغم من حضور أسماء وأحداث تبدو حقيقية في رواية محمد عبدالرحيم، فإن كتابته تبدو بتجاوزاتها وانزياحاتها محسوبة برمتها على الغرابة والفانتازيا بفعل هذه الموجات من الاندياحات اللامعقولة في بناء نص على هذا النحو، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول ما إذا كانت الرواية، هكذا، مكتملة بقراءتها ورقيًّا أم أنها بحاجة إلى معالجة سينمائية عبر سيناريو وكاميرات وإخراج لتكتمل الحلقات المفقودة لدى المتلقي.

ويذكر أن الكتابة الروائية كما الأفلام، منها ما هو للتسلية، ومنها ما يتطلب بعض الجهد، سواء في كتابتها أو قراءتها. وقد يجد القارئ، وهو افتراضي بالضرورة، مسافة بينه وبين النص ككل في البداية، لكنه كلما تقدم في القراءة سيكتشف اللعبة وقد يُعيد ما قرأ، فالكاتب هو الذي يضبطه على إيقاعه.

يقول “هناك اتفاق وهمي بين الكاتب والقارئ على اللعبة وآلياتها، المهم ألا يخذله المؤلف في النهاية، فالمراهنة دومًا على وعي القارئ أيًّا كانت ثقافته وخلفيته الاجتماعية، والناس العاديون أكثر إدهاشًا مما نتخيل”.

أما بالنسبة إلى المعالجة السينمائية للرواية، فيقول “مكتوبة في الكثير منها بشكل أقرب إلى النص السينمائي، وإن كان أكثر إيجازًا وتكثيفًا، وبالفعل ألمح بعض المخرجين إلى إمكانية تحويل بعض النصوص إلى أفلام قصيرة، ولهم حرية التصرف في السيناريو الذي سيتم تصويره دون أدنى تدخل منّي، فمهمتي انتهت عند كتابة الرواية”.

- كاتب مصري