كمين غسان كنفاني : بسالة الوعي هي التي قادت خطاه

2025-07-11

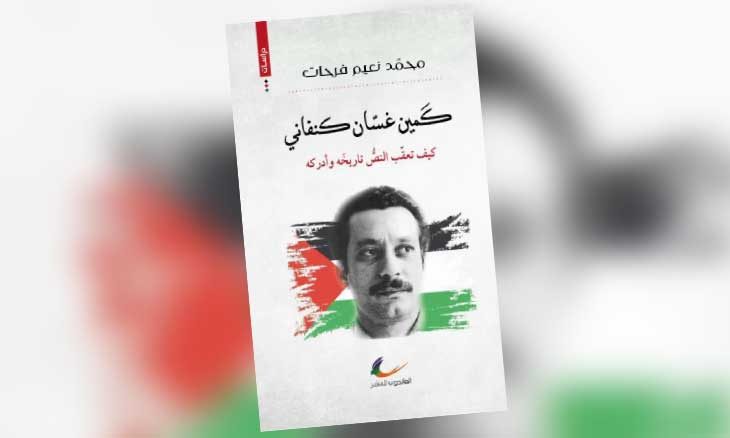

محمد نعيم فرحات*

ستّة وثلاثون عاما في قيد الحياة، قد لا تكون كافية عند أغلب بني البشر كي يختبروها ويعثروا على درب مناسب لتدبر أمر العيش فيها، سواء أكان المرء، محظوظا، أو مقاتلا، أو عاشقا، أو كاتبا، أو تائها أو عاطلا عن الفعل والعمل.

لكن السؤال هنا، كيف يُمكِنُ أن يكون عليه الحال، مع إنسانٍ ولدَ وشبَ وتجرّعَ وترعرعَ «في عالمٍ تخلعتْ مكوناتهِ وتصوراتهِ» وتعرض لزلزلة وجودية شاملة، ووجد نفسه منفيّا ومغتربا ومجرّدا من عاديات الحياة ومألوفاتها، بما لها وما عليها، وصار رغمَ أنف عمرهِ وزمنهِ معا، شاهدا وشهيدا، على مَظلمة تاريخية كبرى «تتعدّى حدود العصر والتاريخ» على ما وصفها إدوارد سعيد يوما، أطبقت عليه وعلى شعبه وعلى الشعوب الشقيقة لشعبه أيضا، مَظلمة دجّجت نفسها بكل أشكال القوة الغاشمة على نحو غيرِ مسبوقٍ في ذاكرة البشر، وزوّدت نفسها بمزاعم لم تتسع الأرض ولا الزمن، لتبريرها، فذهبت – دون تورّع- لاختراع سند لها في السماء.

ستة وثلاثون عاما كزمن يحتسب، هي مدة ضيقة للغاية لا تتسع للكثير، وبالتأكيد فهي لا تكفي لترميم الجراح وإحصاء الخسائر لمن يعيشون الظلم، لكنها كفعلٍ وكحضورٍ بناء، بهيّ ودّال، كانت شاسعة جدّا في تجربة غسان كنفاني، استطاع فيها، على نحو بالغ الجدارة والشجاعة والجسارة، أن يجترح منها وفيها أكثر من حياةٍ، وتمكّن في ثناياها الشاقة من بناء وعي أخر لواقع كان في حالة اشتباك قاسية معه، وقد أطال الوقوف عند ما جرى لشعبه وعالمه، كي يصل من هناك إلى ما يتعين أن يكون في الراهن والمدى المقبل من الزمن والتحديات، بما يؤدي لتعديل الواقع كي تستقيم الحياة فيه، وتبديد المخلفات القاسية التي ترتّبت عما جرى في الجسد وفي الروح.

في هذا الحيز الزمني الضاري، لجأ كنفاني لكل ما وقع تحت يديه، ولكل ما كان عند القول والكلمات من طاقة وقدرة لمقاومة: البؤس والنفي والاغتراب، والإقصاء والظلم والاستبعاد، والخيبة والانكسار والمذلّة والانهزام، والتضاؤل أمام الذات والعدو والعالم وجدارة البقاء، وأنجز من خلال نصوص متنوعة، قصصا وروايات ومقالات ودراسات وأحاديث، مكتوبة، ونصوص أخرى ملموسة بالفعل والتعبير الحيّ، حالة الوعي الملائم والفعّال والماجد، الصالحة لإعادة رسم التاريخ على أساس الحق و»تكليفاته التي لا التباس فيها ولا تيه». وحثّ مثلما دعا وسعى، بكل ما استطاع من عزم، من أجل التحقق الكريم في الحياة.

عُمر لم تطُل به السنون، لكن غسان كنفاني استطاع فيه أن يكون: قائدا سياسيّا مقاوما، ومعلِّما في مدرسة وفي الحياة، تذوّق فيه معاناة زمن الاشتباك الذي لا ينتهي مع متطلّبات البقاء حيّا، وقطَّع الصحراء والجهات الخمس من أجل لقمة العيش. واستولد من ضيق الوقت وعذابه زمنا، كي يكون باحثا يذهب لما وراء المشاهد، وناقدا مختلفا ومنصِفا، ورساما لا يلهو بالأدوات، وعاشقا من نوع نادر.

***

كنفاني»الرشيق والمتوتّر كغزالٍ يُبشِرُ بزلزالٍ»، على ما شهد فيه محمود درويش، وعلى ما في الشهادة من إنصاف الوصف وترامي المجاز. كان «غزال الوعي الفلسطيني الجديد» الذي قرّع جدران الزمن وخزاناته الحقيقية والمجازية، وحامل بشارته ووعده. وعي احتاج له الفلسطينيون فقدّمه لهم كنفاني في عين لحظة الضرورة، كي يتحوّلوا من ضحايا مطرودين من الواقع والزمن والمعنى، إلى مقاوِمين: ضد الاحتلال وكل الظروف التاريخية، التي تمنع عنهم الحياة العادية الكريمة واللائقة بصعوباتها.

كثيرون هم الرواة في كل الأمم والجماعات، غير أن الروائيّين القادرين على تحويل الكلام إلى كيان، وعوالم نابضة وقوام وجمال، وحالة وعي وإدراك ورؤية، قليلون. وعلى ما يقول فريدريك جيمسون فـ»إن السرد الروائيّ هو عملية رمزية مركبة ليست في متناول كل فرد من أفراد الأمة»، فيما الكاتب الأصيل، حسب لوسيان غولدمان هو»فردية استثنائية وقوية، تعيش رؤية للكون، حتى منتهى عواقبها، ويكون قادرا على التطابق بكيفيةٍ أفضل مع القوى الجوهرية للوعي الاجتماعي في مظاهره الفعالة والمبدعة، ويتجاوز الإحساس والتعبير، حسب مزاجه وشخصيته، بطريقة مباشرة أو بطريقة مدركة، من خلال الوعي والفكر التصوّري» الذي يرى أيضا «أن أوقات الأزمات ملائمة لميلاد أعمال فنية كبيرة، نتيجة لتعدد المعضلات والتجارب التي تطرحها، ونتيجة الانفساح الواسع أمام الأفق العاطفي والثقافي».

منذ نصوصه الأولى في «موت سرير رقم 12»، أفصح كنفاني عن قراءة عميقة للحياة والواقع وأسئلتهما، جرت بتزامن رهيف ومدهش بين النص وتاريخه وتحولاته، ثم مضى صعدا في خياراته، كما كشفت عن ذلك «أرض البرتقال الحزين» التي روت الفقد والانكسار والألم، وخزان «رجال في الشمس» الفعلي والذهني الذي أغلق على الفلسطينيين ثغرة النجاة بثمن المنفى والموت المهين فيه، ونبذ «عالم ليس لنا» للفلسطيني الكسير، والخطوات الأولى الحائرة في «ما تبقى لكم» وهي تذهب نحو المقاومة كضرورة، إلى خيبة الإنسان عندما يعود لما يعتقد أنه حق له، محمولا على قوة حنينه فقط، في «عائد إلى حيفا» فيقف على ركام رهاناته ورمادها معا، وصولا لرايات»أم سعد» التي كانت تقوم وتعبر عن نفسها في حقل الواقع معلنة عن الزمن الجديد.

صاحب النصوص البسيطة غير المتكلَّفة المزدحمة بالمعنى، التي تمتاز بخاصية مثيرة، هي إمكانية تشكّلها في بنيان ملحميّ متناسق «كموضوع وكوحدة». الصاعدة لتوها من واقع يفيض بالألم، استطاع من خلالها، كما من خلال كتاباته الأخرى، أن «ينمذج» على نحو عميق الواقع وأبعاد الشخصية الفلسطينية وحالاتها، سواء، في انكسارها المُهين أو في صعودها المقاوم الواعد. عبر نصوص متنافذة، مشى كنفاني بيقظة وتدرّج في فهم الواقع على نحو بالغ الرهافة، لا لكي يرصده بذاته فقط على ما فيه من هول، بل ليعمل على تغييره وتحويله، من وجع إلى أمل ووعد، بثمن الشروط اللازمة، في هذا المدار بالذات، كانت تتجلّى المقاومة بمعناها الوجوديّ العميق والشامل، وفكرتها والإيمان بها، لا كتمرين ذهنيّ في المنطق، ولا كترف نبيل، بل كحاجة وضرورة للتحقق ضمن ممكنات التاريخ ومشقاتها، من أبسط متطلبات البقاء في قيد الحياة، حتى مسألة المصير بجلالة قدْره، يكون بديلها التسليم والهوان والضمور والغياب إلى حدّ التلاشي. وقد شد الوعي الفلسطيني بقوة وقسوة كي يدرك الحياة والعيش والحب والوطن والحرية والانعتاق… ليس فقط بصفتها حقوقا طبيعية للناس، بل كاستحقاقات لها أكلافها العالية التي تصل إلى حّد الموت نفسه.

***

عند شعب جرى تجريده من كل شيء، ووجد نفسه «شريدا في مهبّ تاريخ لا يرحم»، و»لم يبقَ لديه سوى الكلمات» وقوّتها كي يحيا بها ويدافع ويقاوم، كانت مساهمة غسان كنفاني في الكلام والقول والصوت، واحدة من أعلى أشكال الفعل الفلسطيني التاريخي المقاوم. وفي حيز الكلمات حصرا، المنحوتة بالوجع وفيه، الداعية لتوليد الفعل، صاغ كنفاني رؤيته وموقفه وموقعه وخياره، كلمات تكاتفت وجدّدت وأضافت وتقاطعت مع ما قاله معاصروه، الذين كتبوا فلسطين وجرحها الرمزيّ والفعليّ، وكتبوا لها، ساهمت في التأسيس للمناعة الثقافية عند الشعب الشريد، كشرط لكل أشكال الفعل، من أجل التحقق الملائم في الوجود، والتعبير عن الذات في مسرح الحياة، وهذه الكلمات ذاتها وسريانها في الواقع، هي التي جعلت «فلسطين وأسئلتها مجازا إنسانيّا متراميا لجدل الاستلاب والتحرر، وأهمية تكامل الفن والحرية» على ما قال فيصل درّاج يوما.

***

من الصعب قراءة غسان كنفاني، وإدراك جوهر وعيه ورؤيته دون التوقف على مهل عند ثلاثية: الاغتراب والموت والكتابة كمقاومة، التي أقامت في سطح نصوصه وأعماقها معا، كما كانت المدى الذي تحركت فيه حياته وخطاه، والكتابة هنا لا تقتصر فقط على ما يرد في النصوص كما يألفها الناس قصصا أو روايات أو مقالات، بل تمتد لتشمل النصوص الحية الناتجة عن كل فعل وحركة وحضور وتفكير، وخطوة وتعبير وصوت وانفعال، ونظرة وصمت وهمسة ولمسة.. جرت على ألواح الحياة وفي ظلاها. في هذا الأفق، وما أقام فيه من أثقالٍ وطاقاتِ هدم وبناء وتوليد، تشكل وعي كنفاني وانفعاله وفعله، وكانت دعوته الحاسمة «لا تمت قبل أن تكون ندّا» أعلى بكثير من كونها جملة بطولية بليغة وجاذبة في مواجهة الزمن برمّته، لقد كانت مكوِّنا أساسيّا في رؤيته وخطابه ودعوته وموقفه، جسّدها حتى ما بعد الرمق الأخير.

فاعلية كنفاني ككاتب، وسريانُه عند أهله وفي زمنه وخياراته، هي التي كانت وراء «سفك دمه بطريقة محرومة من الوصف» كما قال محمود درويش، مستطردا بـ»أن مصرعه شهادة على فاعلية الكتابة لا نفيا لها».

لكن القاتل الذي نجح في اغتيال كنفاني وإسكات صوته لم يستطع، لا اعتقال الصّدى ولا وضع حّد له، إذ تفلّت الصّدى على عين القاتل ومن وراء ظهره معا، وصعد ليمتدّ بعيدا وعاليا في لحظة القتل ذاتها، محمولا على قوة الأثر وشرف الوعي ووجاهته، كما فات على القاتل أن يبدّد «طاقة الحلم والأمل والوعد» التي قامت عليها دعوته، الساعية للتحرر والانعتاق وامتلاك المصير الفرديّ والجماعيّ، التي ظلت تشتغل كدليل مجرَّب وصالح.

وبينما لاقى كنفاني الموت كما يلاقي الكِرام مصارعهم، فقد نال نهاية كان أبطال نصوصه يستذكرونها بتمجيد ويتمنّونها. وكان محظوظا ببلوغه الموت، بعد أن تيقّن من أن «شعبه يسير- وسيواصل السير حتّى لو تعثر-في طريق لا بديل عنه».

***

شجاعة الرؤية عند غسّان كنفاني وصفاؤها أخذته – في ما أخذته – نحو إبداء موقف نقديّ حازم، إزاء كل ما يستحقّ ذلك في بنية الوعي والثقافة الفلسطينية وشوائبها في التعاطي والتفاعل مع الواقع وتحدياته، خصوصا ما يقوم فيها من خلايا غير صالحة مأساوية الطابع، وأهمية منع اشتغالها كي لا تُسهم من جديد في إنتاج الخيبة، لصالح العمل على تحويل تراكمات العذاب إلى طاقة انعتاق من قيود الخارج والداخل معا.

رغم التدهور الذي حصل في مقاربات السياسة عند الفلسطينيين وعرب آخرين، بعد غياب غسان كنفاني، إلّا أن حيوية العودة إلى أبجديات المقاومة، كحاجة وكضرورة وكاختيار وكإكراه معا، سواء عند الفلسطينيين أو عند محيطهم الحميم كما تجري في الواقع التاريخي الملموس، كانت تأخذ المعنيين من جديد لمسلّمات الوعي، الذي ساهم كنفاني في بنائه ودعا إليه ومارسه، وتعيد الاعتبار له في الوقت نفسه، وعيٍ لم يطلقه صاحبه كدعوة حثّ الآخرين على تبنيها وجلس ينظر إليهم وينتظر، لقد كان أوّلَ الملتزمين به، وأول الذين نفّذوا عقد المروءة الذي يقوم بين الرؤية والموقف عند شخص ذهب بالخيار حتى أقصى مدى له وأكثر، ففاز بنفسه وبوعيه وخياره، وحوّل الكتابة إلى شكل جمالي وفكري للمقاومة، ومضى صعدا في أزمنته «مستسلما لصواب قلبه» وعقله بـ»بصيرة متفوّقة كثيرا على البصر»، وتابع سيره قدما، بامتلاء، حتى صارت رايات وعيه هي العلامات التي كللت قبره.

***

ثمة رجال يرسمون أقدارهم وخياراتهم بكلتا يديهم، عن إدراك مستوفٍ للعُدّة والعَتاد والاستعداد، ويذهبون نحوها: راضين واثقين وباسمين، وفي طريقهم يحققون: بطولة التصور، وبطولة الوعي، وبطولة الخيار وبطولة الفعل، وبطولة الأثر البهيّ الباقي الذي سيظل يقول عنهم ما امتد الزمن.

غسّان كنفاني صاحب الحضور الوافر في كل نحو، وأحد كبار حقبته والزمن، أدّى قسطه نحو العلا الروحي والثقافي والتاريخي والسياسي والوجودي، وكانت بسالة الوعي هي التي قادت خطاه، في كل الدروب التي وجد نفسه فيها، وتلك التي قطعها أو أختطّها لنفسه أو تخيّلها.

العودة للتأمل في أعمال كنفاني أيا كان شكلها، تعني في ما تعني، القيام بفعل استعادة لنصوص الوعي الماجد، وهي استعادة تتضمن بُعد المساهمة الرمزية في لحظة يجري فيها بمشقّة، لكن بوضوح، تبيُّن الخيط الأبيض للثقافة الأصيلة من الخيط الأسود للسياسة، التي ضلّت طريقها مرّتين على الأقل: المرّة الأولى عندما أنبتّت عن روح الثقافة، فجنت عواقب الانبتات وجرعتها. والثانية: عندما ذهبت لوادٍ غير ذي زرع، فكانت كسادا صافيا وأكثر. وهي حالة حذّر منها كنفاني وناهضها حيّا وميتا، بكل ما كان عنده من قوة القول والتحذير وطاقة الفعل.

*كاتب وأستاذ جامعيّ من فلسطين