النار والزيتون : مشاهد فلسطينية على المسرح

2023-12-29

مروة صلاح متولي*

مروة صلاح متولي*

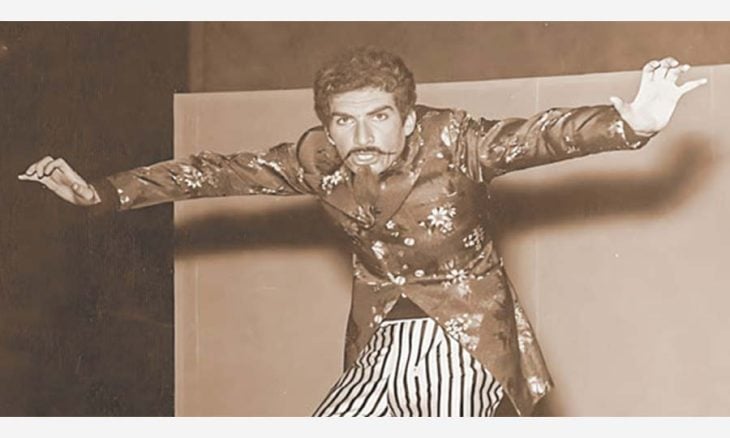

عُرضت مسرحية «النار والزيتون» للمرة الأولى سنة 1970، على خشبة المسرح القومي في القاهرة، وهي من تأليف ألفريد فرج وإخراج سعد أردش، وشارك في بطولتها مجموعة من الممثلين، منهم محمود ياسين، ومحيي إسماعيل، وأشرف عبد الغفور، ومحمود الحديني. بالإضافة إلى مجموعة من الممثلات، منهن فردوس عبد الحميد، ورجاء حسين، ونادية رشاد. تُعد المسرحية من أهم الأعمال الفنية المصرية، التي تناولت القضية الفلسطينية في عهد ما بعد النكسة، حيث كان الكاتب المسرحي ألفريد فرج معاصراً للحدث، وشاهداً عليه كغيره من الكتاب في تلك الفترة. لكن لا شك في أن الكتابة آنذاك كانت من أصعب ما يكون، فماذا يصنع الكاتب أمام الأهوال التي تفوق الخيال؟ فهو إن قام بنقل الواقع نقلاً، يكون قد خرج من إطار الفن، وأي دراما سيختلقها، سوف تبدو هزيلة فارغة أمام دراما الحدث. كما أنه يواجه جمهوراً يحمل في داخله من المشاعر، ما هو أكبر من أي أحاسيس أخرى يحاول الفن أن يثيرها في نفسه. هذا ما يتعلق بمشكلة الشكل الفني فقط، ناهيك عن العديد من المشاكل الأخرى، كمشكلة الرؤية السياسية، التي قد يتردد الكاتب في طرحها طرحاً صريحاً، إن توفرت لديه، وإذا كان يستطيع طرح تلك الرؤية من الأصل، ومدى تعرضه للخطر أو الغضب الرسمي والشعبي، كما أن الاقتراب من الحدث زمنياً، قد يسبب اضطراب الرؤية لدى بعض الكتاب، لذا نجد بعضهم قد رجع إلى الوراء، واتخذ مسافة طويلة، ابتعاداً عن فوران اللحظة، ولجوءاً إلى الاحتماء بالماضي، حتى يستطيع التحدث بحرية من خلف حصنه الآمن.

لكن ماذا فعل ألفريد فرج، وهو يواجه كل تلك المشكلات في كتابة مسرحية «النار والزيتون» كان ما اهتدى إليه من ناحية الشكل الفني، هو الشكل التوثيقي التسجيلي، وسار على خطى بريخت المسرحية، حيث كسر الحائط الوهمي عمداً، أو ذلك الجدار الفاصل بين الخشبة والجمهور، فلا تعود لعبة الوهم المتفق عليها موجودة، تلك اللعبة المعروفة التي يتخلى فيها الجمهور عن وعيه طواعية، وكذلك الممثل، ويصدق كل منهما ما يجري ويعيشه بعمق، فالممثل يعيش كأنه هاملت أو ماكبث على الخشبة، والمتفرج في مقعده يتابع الدراما متلهفاً، يأسى ويخاف، ويحزن على البطل ومصيره المؤلم. يختلف الأمر تماماً في مسرح بريخت، الذي سار ألفريد فرج على نهجه، وتعمد القضاء على الاندماجية إلى حد كبير، وتحديد خيال الممثل الذي يجب أن يتوجه إلى الجمهور مباشرة، وبالتالي سينتبه إليه هذا الجمهور، وسيتم تنبيهه بشكل مستمر، فلن يُسمح له بالانغماس في حكاية درامية، أو التعلق بشخصية معينة، وإن سارت المسرحية نحو هذا الاتجاه، فسرعان ما يتم قطع الطريق عليها، وإعادة الجميع إلى الوعي الكامل.

القضية الفلسطينية / البطل الرئيسي

لا تخلو مسرحية «النار والزيتون» من وجود شخصيات تحمل أسماء، فهناك شخصية «أبو شريف» الفدائي الفلسطيني، وشخصية «سلمى» الشابة الفلسطينية المناضلة، التي ذاقت في طفولتها مرارة التهجير أثناء نكبة 1948، لكن لا يمكن القول إن أحدهما بطل المسرحية، فالبطل الرئيسي هو القضية الفلسطينية، كما أنها الخط الدرامي الرئيسي أيضاً، والشخصيات إنما هي رموز للقضية، وهي شخصيات عامة يجسد الكاتب من خلالها آلاف الشخصيات، فكم من «سلمى» في فلسطين، وكم من فدائي مقاوم مثل «أبو شريف» في ساحات النضال، لذلك يتعمد الكاتب رسم الخطوط العامة، حتى عندما يتوغل قليلاً في عمق هذه الشخصيات، ويعرض بعضاً من خلفياتها الدرامية، فالتفاصيل مشتركة والألم واحد، ويجب ألا تطغى الشخصية على القضية. اعتمد كاتب المسرحية على الاحصائيات، والقرارات الدولية، وشهادات الشخصيات العامة الموثقة، وأقوال مجرمي الحرب من الإسرائيليين، أو اعترافاتهم المعلنة بمخططهم الصهيوني، يردد الممثلون كل هذه المقاطع الطويلة، وهي مقاطع جافة بطبيعة الحال لا فن فيها ولا جمال، لكن فيها الحقائق المريرة، وفظاعة الواقع وتواطؤ العالم. يحاول ألفريد فرج أن يخاطب أصحاب الضمير في مختلف أنحاء العالم، وأن يتوجه إلى حركات التحرر التي كانت قائمة عند كتابته للمسرحية، من يرفضون الحروب والظلم والدمار في كل بقاع الأرض، ما عدا فلسطين، كما يخاطب العربي أيضاً في أي دولة كان، يخاطب الجميع ويطلب من الجميع في بداية المسرحية بعد الافتتاحية الغنائية، أن ينظروا إلى فلسطين، حيث يقول: «لا يُغمض أحد عينيه، لا يُشح أحد بوجهه، هنا فلسطين، أيتها السواعد البيضاء، السمراء، الصفراء، الملوحة بالقبضات ضد النازية الجديدة، أيها الشعراء والمتحدثون بلسان الإنسان على منصات المسارح، تلفتوا، النار في غصن الزيتون، هنا فلسطين».

كما يطب الممثلون من خلال إلقائهم الجماعي، أن ينظر الجمهور إلى «وهج البروجيكتور الساطع» الذي يعرض لقطات توثيقية ومشاهد متعددة، ولمحات خاطفة من كم الجرائم المهولة، التي ارتكبت في حق فلسطين ولا تزال.

بعد ذلك يتحدث الكاتب عن أوروبا وكراهيتها لليهود، الذين قررت التخلص منهم بطريقة جديدة هذه المرة، فبدلاً من المحارق والأفران، قررت أن تلقي بهم على العرب، فمن ناحية هي تأنف وجودهم في بلادها، ومن ناحية أخرى هم أسوأ عقاب للعرب، وأفضل لعنة يمكن أن تزرعها وسطهم. رمت بهم أوروبا في فلسطين الجميلة، ليعبثوا بمقدساتها ويدنسوا حرماتها، وينهبوا خيراتها ويلوثوا هواءها، وسمحت أوروبا ولا تزال، وسمح العالم كله ولا يزال، بأن يقتل اليهود الصهاينة ما شاءوا من أهل فلسطين، وأن يشربوا من دمائهم إلى ما لا نهاية، دون أن يرتووا. زُرع الكيان المشوه في أرض فلسطين، وكان لعنة على العرب أجمعين، العرب الذين لا يريد لهم الغرب أن يحيوا، ولا يريد أن تكون أوطانهم أماكن آدمية صالحة للعيش والحياة، بل يريدونها سجوناً مغلقة على من فيها، وقد اكتفوا بصداقة السجان، ينظرون إلينا من غربهم السعيد، بابتسامة شامتة كما لو أنهم يقولون، عندنا فقط الجنة الموعودة، وعندكم الجحيم. يذكر ألفريد فرج في مسرحيته بعض أقوال اليهود الصهاينة، وهي أقوال دنيئة مستفزة بطبيعة الحال، كقول هرتزل: «إن دولة يهودية في فلسطين، ستكون امتداداً للحضارة الغربية، وحصناً ضد الهمجية العربية». وقول رابين: «إن إسرائيل ترتكب غلطة تاريخية، لو تخلت عن المكاسب الإقليمية، التي حققتها في حرب يونيو/حزيران ضد الدول العربية، فقد وصلنا إلى خطوط عسكرية مثالية».

وقول ديان: «لا نريد الآن حدوداً نهائية، والدولة الصهيونية لا تنشأ في أرض خلاء». كما يعود الكاتب إلى بداية المأساة حين يقول: «بدأت المأساة بوعد من لا يملك لمن لا يستحق، قبل خمسين سنة من حرب يونيو 1967، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917 أعلن لورد بلفور الوزير البريطاني، إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف، إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وسوف تبذل أفضل جهودها لتسهيل بلوغ هذه الغاية». تمتزج كل هذه الأقوال والإحصائيات، والمحاضر والقرارات الدولية، بالجانب الدرامي القليل في المسرحية، الذي يدور في معسكر من معسكرات الفدائيين الفلسطينيين، حيث يستعد أبو شريف وأقرانه، لعملية نسف أحد مصانع الذخيرة لدى الصهاينة. يسمح الكاتب من حين لآخر، أن تروي شخصية من الشخصيات، بعضاً من حكاياتها وذكرياتها وأحلامها، ويكون ذلك من خلال مشاهد قصيرة عابرة، تقطعها اللقطات التوثيقية التي تعرض على شاشة في خلفية المسرح، وإلقاء الممثلين للحقائق التاريخية، وكذلك الغناء الحماسي الصارم، الذي تمتلئ به المسرحية، إلى درجة أنها توصف بالعمل الغنائي أيضاً، ومما تقول أغنية النهاية: «المسألة تخصك.. إن كنت في لبنان.. في تونس.. كنت في المغرب.. إوعاك تقول ما يهمنيش.. المسألة تخصك.. تخصك.. عشان عليك الدور.. هيجي بعدنا دورك.. عشان حياتك.. عشان بلادك.. حرية أوطانك ومستقبل ولادك.. المسألة تخصك.. إن كنت في آسيا.. في افريقيا.. أو في أوروبا.. لو كنت ساكن في ركن هادي في بلد هادية.. ولا في بالك.. إن كنت عاشق حلوة بتحبك.. ولو كان الهنا عشك.. إوعاك تقول ما يهمنيش.. المسألة تخصك.. تخصك.. عشان ضميرك حي بيغزك.. عشان شظايا الحرب هتصيبك وهتجرك.. واعلم بأن الظلم دا واحد.. والعدو واحد.. إوعاك تقول ما يهمنيش.. المسألة تخصك».

*كاتبة مصرية