جحيم ما بعد الأخ الأكبر!

2022-09-01

ابراهيم نصر الله

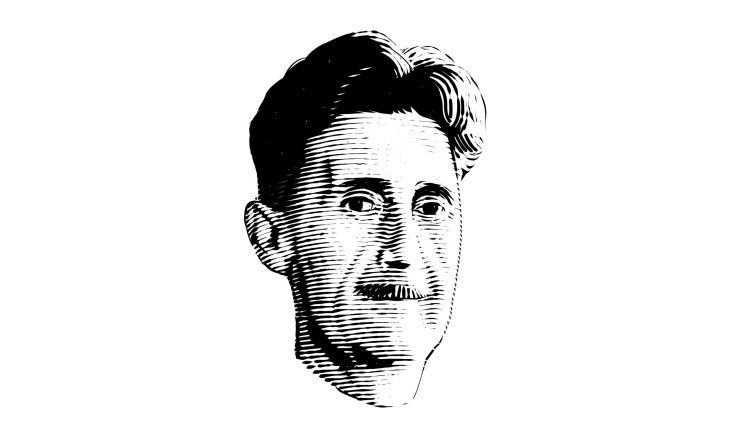

لم أعتبر رواية 1984 حين قرأتها في ثمانينيات القرن الماضي، رواية مستقبلية تنتمي لأدب الديستوبيا؛ أحسستها شهادة من الداخل عن ذلك العالم الذي عاش فيه كاتبها، جورج أورويل، إنساناً، ثم بوصفه، للمفارقة، عميلاً للمخابرات البريطانية.

لقد كان العالم على الدوام مرتعًا للعسس والمكائد والرقابة والاغتيالات والعقاب الجهنّمي، ويكفي أن نتذكر كتاب بيرنهاردت ج. هروود، «التعذيب عبر العصور» الذي ترجمه الراحل الكبير ممدوح عدوان، لنعرف حجم الانحطاط الذي لازم مسيرة الطغاة وأشباههم؛ هذا الكتاب الذي يمكن اعتباره ديستوبيا معكوسة، فبدل أن يتأمل سوداوية المستقبل، تأمل سوداوية الماضي بكلّ عنفها.

ونعود إلى رواية أورويل وعنوانها «1984» لنتساءل هل كان كاتبها يحاول الهرب من الرقابة وهو يُرحِّلها إلى المستقبل؟

لا أظنه كان يتقي شرّ الاتحاد السوفييتي، فموقفه واضح منه بانتمائه الاستخباراتي لجهاز مضاد للسوفييت؛ فهل كان باعتباره مبدعًا، يتفوق على ذاته المستأجَرة ليكتب رواية ضد طغيان الشرق والغرب معًا؟

لا أستبعد هذا، ولا أعرف إن كان هناك من دَرَس هذه النقطة بالذات، لا سيما أن عمله الكبير هذا، منذ صدوره، بات حقلًا خصبًا للدراسات، كما أن روايته هذه تبدو الوحش الكبير الذي ابتلع الروايات الديستوبية التي صدرت بعده، على ما في ذلك من فقر شديد في قراءة التنوّع الروائيّ المهم في هذا المجال، والذي عبّرت عنه السينما، أيضًا، بصورة استثنائية، وربما أوسع.

ليس الهدف من هذا المقال تأمّل رواية جورج أورويل هذه، بل تأمل صورة «الأخ الأكبر» التي حضرت فيها، وتجاوز حضورها بكثير فكرة الدولة البوليسية، وتجاوز صورة «الأخوة الصغار»؛ طغاة العالم الثالث، الذين نعاني منهم عربيًا منذ بدايات مرحلة ما بعد «الاستقلال».

هدف هذا المقال هو تأمل حالنا، نحن البشر من جديد، ونحن نسأل أنفسنا عن «الأخ الأكبر الأكبر» الذي بات يُطبق علينا اليوم بوسائل مغايرة لمفردات الدولة البوليسية التقليدية، وعن حجم قوته الآن، وحجم عرشه، والمدى الذي يمكن أن تصل إليه يده في هذا العالم، دون أن يجرؤ أحد على الوقوف في وجهه، أو معارضته، بمن في ذلك الأخ الأكبر في رواية 1984 وخارجها؛ كما حدث مع ترامب مثلًا، ونعني هنا وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها.

منذ ثلاثة أسابيع تم تقييد صفحتي الرسمية في هذا الفضاء الرّمادي، ولا أقول الفضاء الأزرق. إنها المرة الأولى التي تتعرض فيها صفحتي للتقييد، مع إنذار بالغ الصرامة: «إذا تكرر الأمر ستغلق صفحتك إلى الأبد»، أجل «إلى الأبد»، هذه العبارة التي تنتمي لبلاغة عالم الطغاة ويقينهم المطلق بأنهم خالدون.

ما أثار انتباهي أن التقييد -الذي عانت منه آلاف الصفحات بعد الهجوم الصهيوني الأخير على غزة، وقبله- تمّ بعد أقل من دقيقتين فقط من نشر المنشور، الذي للمصادفة مأخوذ من فقرة نشرتُها من قبل، لكن هذه المرة رافقتها صورة الشهيد إبراهيم النابلسي، وكانت صورة جميلة تنتمي إلى فن الجرافيك، يلزم المتصفّح بعض الوقت ليرى ملامح النابلسي، وطرف بندقيته.

لقد ظلت مسألة الدقيقتين اللتين تمثّلان عمر المنشور هما الباعثتان على السؤال: كيف تستطيع ذراع ما الوصول بهذه السرعة إلى منشور في صفحة من بين مليارات الصفحات، وأن تعقد محكمة بهذه السرعة، وأن يصدر الحكم بسرعة أكبر! وهو أمر، للمصادفة المبيّتة، ينتمي للطريقة التي صدر فيها الحكم الصهيوني بإعدام، أو اغتيال النابلسي عبر عملية عسكرية بشعة.

في الحالتين هناك إعدام ميداني، سواء حدث في مساحة صغيرة في نابلس، أو مساحة كبرى تشهد يوميًا مئات الآلاف من الإعدامات، على امتدادات عالمنا، الاعدامات التي لا يمكن أن نسميها «إعدامات افتراضية»؛ فإغلاق موقع إنسان أو صحيفة أو مؤسسة، إعدام فعليّ لما يحتضنه هذا الموقع من أفكار ومواقف تجاه هذا العالم.

لقد حدد الفضاء الرّمادي، الذي لا ينتمي لزرقة السماء ولا لاتساع البحر، موقفه مع «أخيه الصهيوني الأكبر» وبرر قتل النابلسي بدم بارد، وترك القتلة يرقصون ما طاب لهم الرقص على صفحاتهم وهم يعلنون نجاحهم في الوصول إلى «الإرهابي»، في حين حرّم على الفلسطينيين والعرب أن ينعوه وأن يبكوه.

حدد الفضاء الرمادي موقفه في 120 ثانية وحسب، حين علّق نياشينه على صدر الاحتلال، وأصدر قراره بكبت صوت وغضبة ودمعة وطن مسحوق بهذا الاحتلال، مباركًا وممارسًا القتل الميداني دون الرجوع إلى أي قانون، ومهدّدًا بسحق تلك الصفحات التي عمرها سنوات طوال ويتابعها عشرات الآلاف، وأحيانًا مئات الآلاف.

كنا ذات يوم؛ نحن من مارسنا العمل الصحافي في زمن الأحكام العرفية، نرى رقيب الأجهزة الأمنية يقبع في غرفته منتظرًا ضحاياه من مقالات وأخبار بقلمه الأحمر (هل هي مصادفة أن يكون الحبر الذي يستخدمه الرقباء بلون الدم؟ وهل هي مصادفة أن يقطر الدم منه، فوق الكلمات الممحوة، كما يقطر من نصال السيوف في الباحات الداعشية؟) كان ذلك الزمن هو زمن الأخ الأكبر فعلًا، الذي لا يتيح لك أن تحلم أو تعمل أو تتجرأ على التفكير في مساحة حرّة، لكنها كانت مساحة لا تنتمي، باتساعها، لهذه المساحة الكونية التي يستطيع الأخ الأكبر الأكبر الوصول إليك فيها، أكنت في غرفة متصدعة أو في سرير، أو في برج شاهق، أو في حقل بعيد.

وبعــد:

هذه الاستباحة الشاملة تبدو فيها عوالم 1984 (على اتساع رمزيّتها)، دروسًا أولية في مناهج الطغاة، ويبدو جورج أورويل نفسه تلميذًا، ذلك الموزّع بين وظيفته المكرسة لدعم الأخ الأكبر، وبين الحسّ الإنساني، ولا أقول الضمير، للكاتب الذي في أعماقه، الكاتب الذي يتمرّد على جماعته، محاذرًا أن يخسرها، أو الأصح يخسر مكاسبه فيها، وحريصًا على أن يهجو أعداءها، وحريصًا على أن يُرحّل روايته التي كتبها خلال عامي 1947 و1948، إلى عام 1984؛ فرسالته إلى ناشره تفيد أنه كان حائرًا بين هذا العنوان، وعنوان آخر هو «الرجل الأخير في أوروبا»، فاختير الأول من قبل الناشر لأغراض تسويقية، لكن للمفارقة، أن هذا الترحيل إلى المستقبل لم يحُل دون منع الرواية وملاحقتها قانونيًا في وطنه، فالسلطات البريطانية أدركت، بفطنة الأخ الأكبر، أن الرواية ليست عن المستقبل، إنها عن الحاضر، وكما يقول المثل عندنا «اللي في بطنه عظام تقرقع»، ويبدو أن المعنى الذي في «بطن» الروائي، قد «قرقع» بقوة في بطن حكومته.