عن نضال المصريين ..الوثائقي «سيرة البطل المصري»: بطولات لا تحصى ولن تنتهي!

متابعات الأمة برس

2022-07-20

القاهرة - محمد عبد الرحيم - احتفى مركز الثقافة السينمائية في القاهرة بتجربة المخرج المصري سميح منسي التي تناولت العديد من القضايا المصرية من خلال أعماله، التي يغلب عليها الطابع التوثيقي ـ حسب التصنيفات المعهودة ـ حيث شاغله الأول كل ما هو سياسي واجتماعي.

القاهرة - محمد عبد الرحيم - احتفى مركز الثقافة السينمائية في القاهرة بتجربة المخرج المصري سميح منسي التي تناولت العديد من القضايا المصرية من خلال أعماله، التي يغلب عليها الطابع التوثيقي ـ حسب التصنيفات المعهودة ـ حيث شاغله الأول كل ما هو سياسي واجتماعي.

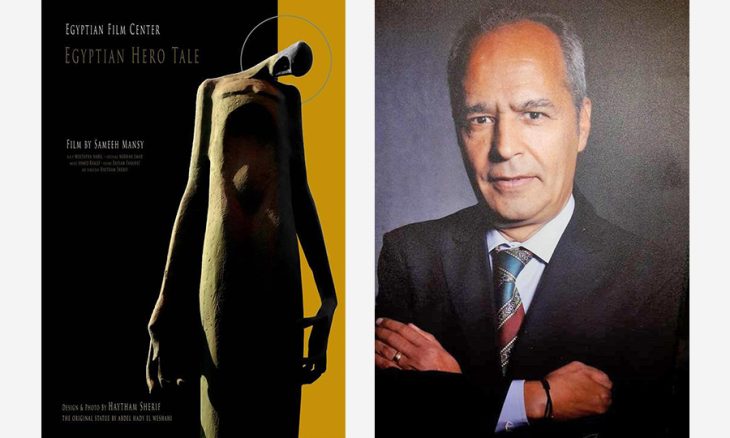

من ناحية أخرى يُناضل منسي بدوره في صنع أفلام همّها الأوحد (الناس). ومن الأعمال المهمة للرجل نذكر مثالاً فيلمي «مقاهي وأزمنة» و«نازلين التحرير» والأخير وثق للثورة المصرية من وجهة نظر ورؤية فنية مختلفة تماماً. وبمناسبة هذا التكريم تم عرض فيلم «سيرة البطل المصري» الذي يحاول من خلاله استعراض بعض الشخوص والحوادث، التي تمتد بطول التاريخ المصري، ومنذ نشأة تكوين هذه الأرض. الفيلم تصوير مصطفى نبيل، مونتاج نورهان، إشراف فني هيثم شريف، موسيقى أحمد خلف، فكرة شريف بدر، سيناريو وإخراج سميح منسي. ومن إنتاج المركز القومي للسينما 2019.

لمحة تأصيلية

استعان المخرج بعدة شخصيات من الباحثين والأكاديميين للحديث عن نضال المصريين منذ بدايات تكوين الحضارة المصرية منهم، عبد العزيز جمال، عماد أبو غازي، كمال مغيث، طلعت رضوان، وأحمد شمس الدين الحجاجي. يدور الحديث في هذا الجزء من الفيلم في شكل تأسيسي كتتبع تاريخي لرحلة النضال الطويلة، بداية من أسطورة إيزيس وأوزوريس وحورس، ثم قصة الفلاح الفصيح ـ مع ملاحظة وجود الموظف الكبير أو المسؤول الذي يستغله ـ فمقاومة الغزاة كالهكسوس، أو المسلمين، كما تجسد ذلك في (ثورة البشموريين) وقد قامت الكنيسة المصرية نفسها بتسليم قائدها إلى المسلمين، بينما كان يختبئ في بيوت الناس. وصولاً للملامح الشعبية كالظاهر بيبرس، رغم أنه ليس مصرياً في الأصل، لكنه حسبما قيل أقر العدل للمصريين بالمقياس لعصره. كذلك شيخ الصيادين (حسن طوبار) أيام الحملة الفرنسية، الذي تحوّل ضريحه إلى مقام تتم زيارته كل عام، لدوره الوطني وليس الديني، وبعده (زهران) الشخصية الأشهر في حادث دنشواي، وقد تناولت حكايته الكثير من الأعمال الأدبية والفنية، وصولاً إلى (شهدي عطية الشافعي) وفي الأخير ثوار 25 يناير/كانون الثاني.

الناس

يبدأ منسي في قول ما يريده بالفعل، بعد مقدمته التاريخية الطويلة نسبياً والضرورية، نظراً لما تعيشه مصر الآن، ويأتي بنموذجين من المناضلين بحق، أولهما محمد عيسى العليمي في قرية (شما) في محافظة المنوفية شمال مصر. وقد وقع ضحية عائلات تجارة المخدرات في القرية، الذين لم يجدوا حلاً سوى تصفيته جسدياً. الرجل كان مصدر ثقة لأهل القرية، بأن يأتمنوه على نقودهم القليلة ليقيم مدرسة ومستشفى في القرية، بل يحتكمون إليه في مشكلاتهم، وكأنهم يعيشون في مكان آخر بعيد عن الدولة، لذا نجح الرجل ورفاقه، وهم أنفسهم مَن قاموا بطرد عائلات المخدرات بعد ثورة يناير، وكانوا من مأجوري النظام لترويع أهل القرية وقت الثورة، وبالفعل نجحت القرية في طرد هؤلاء، لكن.. بعد الثورة وتصفيتها المُمَنهجة، عاد بلطجية النظام سيرتهم، وانتقموا من الصوت الأعلى الذي أرّقهم، وقتلوا الرجل.

النموذج الآخر هو السيدة (نوال خميس) الخبيرة الزراعية العالمية، والمقيمة في قرية سنورس، في محافظة الفيوم جنوب مصر، التي تفوقت بخبرتها على أساتذة معهد البحوث الزراعية، ووجدت الحل في زراعة الأرز بطريقة توفر الكثير من المياه، لكن الدولة لم تلتفت إليها، رغم محاولاتها المستميتة والاعتراف الدولي بإنجازاتها. وفي الأخير يأتي (حازم عبد المجيد) أحد رجال المقاومة الشعبية، الذي يحكي عن فترة شبابه التي قضاها في محاربة العدوان الإسرائيلي. ويرى ما يحدث الآن في حسرة شديدة، ويختتم حديثه بأنه لا يستطيع التعايش مع إسرائيل، وأن الأجيال الجديدة لم تر ولا تعرف شيئاً عما فعلته إسرائيل.

الفصام

النماذج السابقة ناس عادية، تعيش أو رحلت في هدوء، وحققت ما حققت عن وعي وحيد هو أنها فعلت ما فعلته وفق قناعاتها، دون تصدر الصحف أو وسائل الإعلام، والأهم دون سفسطة وكلمات رنانة من اللي تعجب. ونأتي إلى حالتين في الفيلم أو شخصيتين تنتميان إلى الفكر الماركسي واليسار المصري. أولهما حادث مقتل (صلاح حسين) عام 1966 في قرية (كمشيش) في محافظة المنوفية، ونضاله مع عائلة إقطاعية في القرية، ومواصلة النضال من خلال امرأة الشهيد المناضلة الراحلة (شاهندة مقلد). أخذ المخرج بوجهة نظر واحدة، بالطبع هي أسرة الشهيد والشهيدة، مع أن القضية لم تكن بهذه الصورة، وهناك وجهة نظر مقابلة لها وجاهتها تم تجاهلها في الفيلم.

الشخصية الأخيرة للمناضل الماركسي (سمير عبد اللطيف) المقيم في قرية (البتانون) في محافظة المنوفية، وهو مدرس لغة فرنسية ومترجم، حوّل بيته إلى مدرسة شعبية لأهل القرية منذ السبعينيات أو قبلها، فهناك التعلم وعروض الأفلام وقراءة ومناقشة الكتب الفكرية والأعمال الأدبية. وبالفعل أثّر الرجل في الكثير من الناس، وناضل من خلال حالة الوعي التي طوّرها في هؤلاء، وأيضاً دون أن يتصدر الصحف أو يناضل على الفضائيات، بل وفق عقيدة راسخة، وهو الأهم.

لكن عند حديثه في الشأن السياسي، ووجهة نظره في ما يحدث الآن في مصر، نجد تناقضاً غريباً.. بداية يرى أن الرأسمالية بعد كامب ديفيد، سواء مدنية أو دينية أو عسكرية عميلة للغرب، فبعد آخر الحروب تحول الجيش إلى قوة منتجة، وبالتالي شركة كبيرة، لا يستفيد منها إلا كبار الضباط، وهو ما يحدث حالياً. ثم تأتي عبارات مُربكة.. أن ثوة يناير تاهت لعدم وجود أحزاب قوية، وقد تم تفريغها من مضمونها بعد حلها عام 1954، وقد رأى الشعب في الرئيس العظيم عبد الناصر أنه زعيم الكل، وهو ما جعل الثورة لم تستكمل طريقا، وقد أُنهكت قبل اكتمالها، واختتم بمقولة إننا على مشارف ثورات كبرى. فكيف يكون (العظيم) نفسه هو سبب تفريغ الأحزاب من مضمونها، وبالتالي إقصاء الشعب عن المشاركة السياسية، وهو يعلم جيداً أن «بتوع» الاتحاد الاشتراكي هم أنفسهم رواد الحزب الوطني!