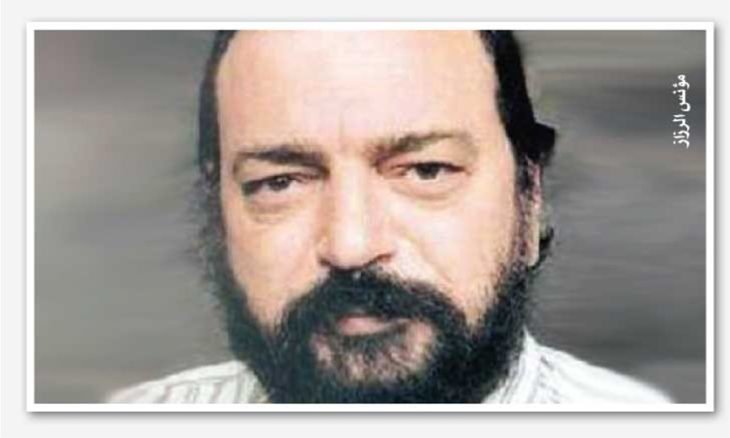

مؤنس الرّزاز.. تأمّلات في ذكرى رحيل مبدع حقيقي

2022-03-17

إبراهيم نصر الله

لم يكن يلزمه الكثير من الوقت كي يتحوّل ذلك الرحيل المرّ للكاتب الأردني مؤنس الرّزاز (1951-2002) إلى مساحة شاسعة للتأمل، على الصعيدين الإنساني والثقافي، رغم أنه جاء مفاجئًا؛ ولعل مساحة التأمل الأولى تبدأ بالجنازة، التي أَمَّها، يومها، عدد كبير من الناس، كانوا على طرفَي نقيض من حيث الانتماءات ومن حيث اختلاف موقع الرؤية لمعنى وجود الكاتب والكتابة، ومعنى رحيله، وكان بإمكان المرء أن يرى مديرًا سابقًا للمخابرات مثلًا، وعددًا لا يحصى من السجناء القدامى في أقبيته، كما كان بإمكانه أن يرى وزراء كانوا ذات يوم رفاق درب للرَّاحل وأبيه، وشبابًا لم يعرفوا من مؤنس سوى ألق الكتابة قراءَ محبين، وأن يرى بالطبع كُتّابًا زملاء لمؤنس اكتشفوا فجأة أنهم ينتمون إلى عمر هذا الرحيل المبكر، بحيث تحوّلت نظراتهم المتبادلة إلى عن أي منهم سيكون التالي، ولعل الموت ـ كعادته ـ يجدها فرصة لاختيار واحد أو أكثر في تجمعات كهذه تملأ المقبرة!

لقد تجاوزت الجنازة معناها الثقافي لدى كثيرين، وتحوّلت بالطبع، ككل الجنازات، إلى مناسبة اجتماعية، لكن المفارقة هنا أن عائلة مؤنس الصغيرة لم تكن سوى عائلة صغيرة لا غير، الأب بأصوله السورية، والأم بأصولها الفلسطينية، وخارج هذا الإطار الضيق ليس ثمة عشيرة أو قبيلة يمكن أن يتحول تقديم العزاء لها إلى مجاملة لا بدّ منها في مدينة صغيرة كعمّان 2002.

والحقيقة أن المرء سيحتار كثيرًا فيما لو شغل نفسه بالبحث عن سبب حضور بعض الأشخاص، لأن المشهد ينتمي لصفحات سريالية من كتاب الواقع العربي الذي لم يُكتب بعد.

لقد كان مؤنس موجودًا دائمًا، وكان حضوره القوي، روائيًّا، طوال عشرين عامًا بالتمام والكمال لا جدال فيه، بحيث لا يمكننا القول إن ثمة تعتيمًا حجب أي عمل من أعماله التي اندفع الناس لقراءتها مباشرة بعد موته بصورة أكبر، خاصة إذا عرفنا أن أعمال مؤنس الروائية كانت تستحق دائمًا هذا الاندفاع، وكان يمكن أن يتحوّل الإقبال عليها في حياته إلى مصدر حقيقي من مصادر إيمان صاحبها بجدوى الحياة، ومصدرٍ أساسٍ للسعادة ضد الكآبة التي طحنت روح مؤنس وجعلته يكتب «أعرف أنني سأموت بين عام 2000 وعام 2007!». ولم تلبث أمانة عمان (بلديتها) أن دفعت الأمر خطوة أخرى إلى الأمام حين أطلقت اسم مؤنس على أحد شوارعها، وخصصتْ جامعة أهلية منحتين للطلبة باسمه، فكأن الجانب الرّسمي يحتفي بالموت مناسبةً، ومعه الجانب الشعبي أيضًا، وقد كان عليهما الاحتفاء بالحياة قبل مغادرة الروح لجسد صاحبها.

في تلك الأيام، كتبتُ: لن ينتهي الأمر عند هذا الحدّ، فهناك ندوات بحثية معمّقة ستقام بلا شك لدراسة (آثار الراحل)، وقد تُعلن جائزة باسمه، وقد يوضع رسمه على طابع بريد في الذكرى الأولى لرحيله، وقد وقد. لكن ذلك كله لن يخفف من قسوة فكرتنا عن الإبداع والمبدعين حين نحتفي بهم أمواتًا أكثر مما نحتفي بهم أحياء بيننا. كما لو أننا نقول لهم: فقط موتوا، وانظروا كيف سنحبكم بعد ذلك.

كما يستدعي هذا الموت مساحة أخرى للتأمل تتعلق بالمبدع ذاته، وبمعنى أن يكتب، باعتبار الكتابة هي الدليل الحقيقي على وجود الكاتب، كما يعني المطر الدليل الحقيقي على وجود الغيمة. ومن هذه الزاوية الواسعة، كان مؤنس يكتب غير عابئ بأولئك الذين لا شغل لهم سوى أن يجلسوا ليحصوا عدد الكتب التي يكتبها، مسلحين بأدوات الهجاء الصّفيقة التي تترعرع عادة في وحل النميمة وثقافة الثرثرة والعطالة عن الانجاز.

الآن، بعد هذا الرحيل المبكر يمكن أن نفهم معنى إنجازه ثلاث روايات في عام واحد، وهو رقم استثنائي بالطبع لإنجاز أي روائي، ودافع الفهم هذا هو مفاجأة الموت تلك، وليس الأمر هنا دعوة للآخرين لكسر هذا الرقم القياسي، لأن الكتابة ليست مضمار سباق من تلك السباقات الطويلة أو القصيرة في أولمبيادات العالم، بل هو دعوة للكاتب أن يكتب حين يجد أن الوقت هو وقت الكتابة، دون أن يُعير انتباهًا لما هو خارج الكتابة، فالغيمة الحبلى بمطر أكثر كثافة نحتاجها تمامًا مثلما نحتاج تلك التي تنعش أرواحنا برذاذها الناعم!

أما المساحة الأخيرة للتأمل هنا، فيمثلها ذلك القلق الذي يعصف بأرواح المبدعين الحقيقيين، ولعل حالة مؤنس الذي توقّع موته «سوف أفارق هذه الدنيا، وأنتقل إلى الرفيق الأعلى ما بين عام 2000 وعام 2007»، من الحالات النادرة عربيًا في هذا المجال، فقد كان بمثابة أمانة وضعها والده بين يدي كثيرين ممن أحبّوا واحترموا ذلك الأب الذي عاش مناضلًا متقشفًا في غير عاصمة عربية، ومات في إقامته الجبرية؛ ولذا، كان مؤنس بمثابة الابن المدلل للجميع: للسياسي، رفيق درب الأب الذي ظل على إيمانه برسالة التقدّم، والسياسي الذي اختار دربًا مغايرًا تمامًا وتحوّل إلى نقيض، ووجد في مؤنس مساحة لتبييض الضمير. من هنا، لم يحظ أي كاتب في الأردن، وربما في العالم العربي، بمثل هذه الحفاوة، ولم تُفتح لأحد الأبواب مثلما فُتحت أمامه، فقد وفِّرَتْ له ظروف عمل مناسبة في المؤسسات غير الرسمية مثلما وفِّرَتْ له في المؤسسات الرسمية، وفي السنوات الأخيرة كان يعمل في ظروف ممتازة مستشارًا لأكثر من وزير ثقافة، ورئيسًا لتحرير المجلة الثقافية الوحيدة في الأردن (أفكار) وكاتب عمود يوميّ في أكبر صحيفة أردنية، وكاتبًا يوميًّا في صحيفة لندنية، ومستشارًا في التلفزيون، وكلّها أشكال من الاحتضان القاتل للكتابة، على ما توحيه من احتضان مُحبّ للكاتب!

ورغم ذلك كله، كانت روح هذا المبدع منذورة لرياح القلق، والعذاب اليومي، وهموم الكتابة التي لا تنتهي، وذلك الفرق الدامي بين الحلم القديم بأمة عربية واحدة، وكابوس الواقع المتمثل في أكثر من عشرين أمة عربية بلا رسائل ولا وجهات أو جهات. وفي يقيني أنه كان أيضًا ضحية لأولئك الذين بذلوا الكثير من الجهد كي يجرّوا مؤنس إلى مواقع معاكسة لمواقع البشر الحقيقيين الذين ينتمي في أحلامه إليهم.

ولذا، لم يكن غريبًا أن يأكل المبدع نفسه كما فعل بطل (اللجنة) في رواية صنع الله إبراهيم، لا سيما إذا أدركنا أن اللجنة هناك كانت أكثر رحمة بما لا يقاس بهذه اللجنة هنا.

وبعــد:

عشرون عامًا مرت على رحيل مؤنس، لم تكن امتحانًا لإبداعه الذي أثبت قدرته على التجاوز دون مساعدة من أحد، بل مناسبة للقول إن من عملوا على تمزيق مؤنس من أولئك «الرّسميين» الذين احتفوا به ميتًا، وادّعوا أنهم وحدهم محبوه، لم نر أيًّا منهم في احتفال الذكرى العشرين لرحيله الذي أقامته مؤسسة شومان بعمّان، وكأنهم لم يكونوا هناك يوم الدفن، إلا للتأكد من أنه مات فعلًا!