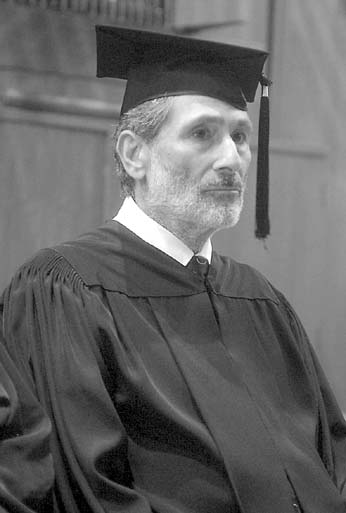

إدوارد سعيد

الأمة برس

2008-07-21

حياته

ياسين الحاج صالح

العالم مكان أفقر وأكثر إثارة للاكتئاب وأقل بعثًا للأمل من دون أمثال إدوارد سعيد ونعوم تشومسكي وآخرين أقل شهرة. هؤلاء الأشخاص المتعِبون، لأنفسهم ولغيرهم، يمنعون تسلُّل التعب والضجر إلى الحرية – حرية الضمير والعقل. نحن أقل حرية بغيابهم، لا لأن الغياب يقلِّل ثروتنا من التنوع، ولكن لأنهم يمنعوننا من الغرق في الدناءة والصَّغار.

العرب – والفلسطينيون بخاصة – أفقر وأضيق آفاقًا من دون إدوارد سعيد، الذي غادر إلى ما وراء السماء السابعة في 25/9/2003. ساعَدَنا مؤلِّف الثقافة والإمبريالية أن نرفض التبعية للأمريكيين – أعني للسلطة – من دون أن نستسلم لإغراء القومية الضيقة أو الأصولية المنغلقة، أي لسلطات "القبيلة" ووعي "القبيلة"، كما كان يمكن له أن يقول. ساعدنا أن نرفض بوش من دون أن نلتحق بصدام أو بابن لادن، كما يفعل بعضنا. لكنه ساعدنا أيضًا أن نرفض صدام وابن لادن من دون أن نلتحق ببوش، على غرار ما يفعل مكية وشركاه. والثلاثة – الإمبراطور والطاغية والظَّلامي – هم الذين يحتلون آفاقنا منذ عقود.

يخترق عمل إدوارد سعيد كلَّه توترٌ لا يقبل التسوية بين وعي المثقَّف ووعي القبيلة، بين التضامن والنقد، بين الجمالي والاجتماعي، بين الأخلاقي والسياسي، بين المعرفة والسلطة. "لم أشعر مطلقًا بحاجة إلى إغلاق الفجوة، لكنني آثرت أن أتركهما كمتناقضين، ودائمًا شعرت بأن لوعي المثقف الأولوية على وعي القبيلة"، قال سعيد في مقابلة مع صحيفة The Guardian في 10/12/2001. لم يشعر بحاجة إلى إغلاق الفجوة لأنه يسكن فيها. هذه الفجوة هي نفسها التوتر الذي شخَّصه تيودور أدورنو بين الجمالي والاجتماعي، ورأى أنه توتر واسِمٌ للحَداثة وممتنع على التسوية.

ولم يمنعه تضامنُه مع "قبائله" الفلسطينية والعربية، وغير الغربية عمومًا، من إعمال مبضع نقده في السلطات والهويات وسياسات الهوية في هذا المجال ما بعد الكولونيالي المضطرب. بل إنه لم يتضامن مع هذه القبائل إلا بقدر ما هي مضطهَدة ومفترى عليها، وبقدر ما هي ضحية للسلطة الإمبريالية وللتمثيلات التي تنتجها. لكن تضامنه من النوع التعاقدي: أتضامَن محتفظًا بحقِّي في النقد، باستقلال ضميري وعقلي؛ إذ: "لا تضامن بلا نقد." لكن سعيد لا يبيح لنفسه أن ينتقد إلا لأن تضامنه مع المضطهَدين لا جدال فيه. فالتضامن بلا نقد تعصُّب وقبلية، والنقد بلا تضامن عداء وتجريح مجاني.

هذا هو الفرق الجوهري، الذي لا يقبل الاختزال، بينه وبين عبيد القوة الأدنياء من أضراب كنعان مكية وفؤاد عجمي. فهو لا ينتقد المضطهَدين من موقع الالتحاق السياسي والثقافي بمضطهديهم؛ لكنه كذلك لا يمنح المضطهَدين صكَّ براءة من ارتكاب أسوأ ما يفعله مضطَّهِدوهم. وهو يصدر، ضمنًا، عن مبدأ تُصادِق عليه تجاربُ حركات مقاومة السلطة في عصرنا كلُّها: أن تكون على حقٍّ لا يعني أنك محقٌّ في كلِّ ما تفعل. فشرعية القضايا لا تضمن في شيء شرعية الوسائل، كما قال القس ديزموند توتو. من هذا الباب كان موقف إدوارد سعيد السلبي من العمليات التفجيرية الفلسطينية ضدَّ المدنيين الإسرائيليين. فقد كان يسعى على الدوام إلى استعادة السموِّ الأخلاقي للقضية الفلسطينية، ولم يستطع أن يفهم كيف نكافح من أجل الحياة بوسائل تقضي على الحياة. وفي هذا السياق ساهم، إلى جانب مصطفى البرغوثي وحيدر عبد الشافي، في إطلاق "المبادرة الوطنية الفلسطينية" الداعية إلى استخدام وسائل غير عنيفة في مقاومة الاحتلال. ومن باب التضامن النقدي أيضًا دفاعُه عن العرب – الدفاع الذي لم يمنعه من صبِّ احتقاره كلِّه على رؤوس حكَّامنا المفلسين أخلاقيًّا وسياسيًّا.

ولعلنا سنفتقده، أكثر وأكثر، في هذه المرحلة التي يلتقي فيها أطرافٌ متنوعون على الحطِّ من شأن العرب وتشويه صورتهم، أمام أنفسهم وأمام العالم، وتشكيكهم في جدارتهم الإنسانية والحضارية. وعن الخلفية نفسها يصدر دفاعُه عن الإسلام: فهو يرى أن التمثيلات الغربية للعرب والمسلمين والفلسطينيين وسائل مكمِّلة لعلاقة السيطرة والفتح التي واكبت العلاقة الإمبريالية الحديثة.

والأصح في الحقيقة أن نقول إنه يقاوم، بكلِّ قواه، مختلف أشكال التشويه والإساءة إلى الفلسطينيين أو العرب أو الإسلام، أكثر من القول إنه يدافع عنهم. فهو يحامي عنهم، لا بوصفهم بني قومه، بل كمضطهَدين ومحتقَرين وخاسرين. ولذلك كان أيضًا متضامنًا مع معاناة اليهود حين كانوا في صفِّ الضحايا. وأكثر ما كان يثير حنقه ذلك الموقف الذي يشكِّك في اضطهاد اليهود السابق. فهذا التشك يك يوحي بأننا لسنا ضدَّ الاضطهاد إلا حين نكون نحن ضحاياه؛ وهو ما لا ينبغي أن يرتضيه "ضحايا الضحايا" السابقين. ولا شك أن كون الفلسطينيين والعرب "قبيلته" سهَّل عليه فهمَهم والتعاطفَ معهم، لكنه لم يجعل من الهوية منهجًا للمعرفة، ولا من "القبيلة" شرعة أخلاقية، ولا من التضامن دستورًا لفكره وعمله: "لم أشعر قط أني أنتمي حصرًا إلى بلد واحد بعينه، كما لم أستطع أن أتماهى إلا مع القضايا الخاسرة"، كتب في مجلة The Nation الأمريكية في العام 1991.

يك يوحي بأننا لسنا ضدَّ الاضطهاد إلا حين نكون نحن ضحاياه؛ وهو ما لا ينبغي أن يرتضيه "ضحايا الضحايا" السابقين. ولا شك أن كون الفلسطينيين والعرب "قبيلته" سهَّل عليه فهمَهم والتعاطفَ معهم، لكنه لم يجعل من الهوية منهجًا للمعرفة، ولا من "القبيلة" شرعة أخلاقية، ولا من التضامن دستورًا لفكره وعمله: "لم أشعر قط أني أنتمي حصرًا إلى بلد واحد بعينه، كما لم أستطع أن أتماهى إلا مع القضايا الخاسرة"، كتب في مجلة The Nation الأمريكية في العام 1991.

ليس إدوارد سعيد سياسيًّا. لكن السياسة التي يغيب عن أفقها هذا "اللاسياسي" الميؤوس منه تنحطُّ كسياسة؛ أو لنقل إن السياسة أهم من أن تُترَك للسياسيين، وبخاصة بالنسبة لشعب يتعرَّض لإبادة سياسية ومعنوية غير مسبوقة، مثل الشعب الفلسطيني. ثمة بُعد تأسيسي في كلِّ عمل سياسي، وكلُّ عمل سياسي لا يستوعب هذا البُعد ما وراء السياسي لن يفضي، من موقع الضعف الحالي، إلى نتائج تختلف عن الوضع الحالي.

نكسب فلسطين مرتين إذا وضعنا الكفاح الفلسطيني في سياق القيم الإنسانية الكونية وسياق الكفاح التحرري العالمي: نكسبها لأننا نحرر فلسطيننا الداخلية، جدارتنا بها واستحقاقنا لها، حين نضعها ضمن هذين الإحداثيين؛ ونكسبها لأن فرص استعادة فلسطين الخارجية تغدو أكبر. ونخسر فلسطين مرتين إذا جعلنا منها سلَّمًا إلى السلطة وتسليم حياة أجيالنا للطوارئ وأحوالها وحكامها: مرة بترك شعبها بين قتلة عنصريين، ومرة بمنح أمثال شارون فرصة للتفوق الأخلاقي. قد لا نستطيع أن نستعيد فلسطين لأهلها؛ لكننا، قبل ذلك، لن نستطيع استعادة الأهل لفلسطينهم إلا بقدر ما نتابع عمل إدوارد سعيد لاستعادة الجوهر الأخلاقي للقضية الفلسطينية كقضية حرية وعدالة.

فلسطين اليوم هي الاسم الآخر للحرية في العالم بقدر ما اتَّجه إسرائيل لأن يصبح الأمس الآخر للأمن (و"مفتاح الأمن العالمي كلِّه"، كما زايدت قبل زمن غير بعيد غوندوليزا رايس). وحكوماتنا وسياستنا "إسرائيلية" كثيرًا و"فلسطينية" قليلاً، بصرف النظر عن العلاقات والسفارات و"التطبيع". فالعلاقات والتطبيع نتيجة "الأسْرَلَة"، وليست سببها. وإذا كان تاريخ العقود الثلاثة الأخيرة هو تاريخ اندحارنا السياسي والعسكري أمام إسرائيل وحلفائها، فإنه قبل ذلك تاريخ اندحارنا الأخلاقي والقيمي والثقافي، أي تاريخ "أسْرَلَتنا"، كما تجسَّد في مسوخ اجتمعت لهم وفيهم القسوة والجهل والحقد، من شاكلة صدام حسين ونظرائه.

مشكلة "اللاسياسي" إدوارد سعيد هي مشكلة السياسة في عصرنا: هل السياسة ممكنة من دون "قبيلة" ومن دون عدو؟ من دون هوية توحِّدنا "نحن" وتميِّزنا عن "هم"؟ من دون أوطان وحدود وأمن؟ هل هناك سياسة لا ترتد في النهاية إلى سياسة هوية؟ هل هناك سياسة لا تستبطن الحرب؟

لكننا قد نقترب من فهم عمل إدوارد سعيد إذا تبيَّنا طابعه "الإرهابي": فاستراتيجيته لا تتوسل رفض الهويات لمنع الحرب، بل تسريب الحرب والتنازع داخل كلِّ هوية مستقرة. التهجين والتنازع والتركيب والتوتر هي الألغام التي أدخلها الفلسطيني المحروم من الأمن في الهويات التي لا تعترف به ولا تمنحه أمنًا.

![]()

[1] مقالة إدوارد سعيد: "الدور الاجتماعي للكتَّاب والمثقفين"، The Nation، 11 أيلول 2002.

[2] رئيس لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، في سياق ما تضمَّنه تقرير لجنته من الإشارة إلى وسائل "غير عادلة" لجأ إليها المؤتمر الأفريقي في مقاومته نظام الفصل العنصري

ولد إدوارد سعيد في القدس 1 نوفمبر 1935 لعائلة مسيحية. بدأ دراسته في كلية فيكتوريا في الأسكندرية في مصر، ثم سافر سعيد إلى الولايات المتحدة كطالب، وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة برنستون عام 1957 م ثم الماجستير عام 1960 والدكتوراه من جامعة هارفارد عام 1964 م.

قضى سعيد معظم حياته الأكاديمية أستاذا في جامعة كولومبيا في نيويورك، لكنه كان يتجول كأستاذ زائر في عدد من كبريات المؤسسات الأكاديمية مثل جامعة يايل وهارفرد وجون هوبكنز. تحدث سعيد العربية والإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وألم بالإسبانية والألمانية والإيطالية واللاتينية.

إدوارد سعيد هو من أتباع الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية.

كتاباته وآراءه

أصدر بحوثا ودراسات ومقالات في حقول أخرى تنوعت من الأدب الإنجليزي، وهو اختصاصه الأكاديمي، إلى الموسيقى وشؤون ثقافية مختلفة.

ومن كتبه: الاستشراق عام 1978 م، ثم مسألة فلسطين عام 1979 م، وبعد السماء الأخيرة عام 1986 م، وكلاهما عن الصراع العربي الاسرائيلي، ثم متتاليات موسيقية عام 1991، والثقافة والإمبريالية عام 1993 والذي يعتبر تكملة لكتابه الاستشراق، إلى جانب كتب الأدب والمجتمع وتغطية الإسلام ولوم الضحية والسلام والسخط وسياسة التجريد وتمثيلات المثقف و غزة أريحا: سلام أمريكي. بعد معرفته بخبر اصابته بمرض السرطان في 1999 بدأ في كتابة مذكراته باسم خارج الماكن (out of place).

يعتبر كتابه الاستشراق من أهم اعماله و يعتبر بداية فرع العلم الذى يعرف بدراسات ما بعد الكولونيالية كان سعيد منتقدا قويا ودائما للحكومة الإسرائيلية والامريكية لما كان يعتبره إساءة وإهانة الدولة اليهودية للفلسطينيين. وكان من اشد المعا رضين لاتفاقيات اوسلو وانتقد سعيد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات واعتبر أن اتفاقيات أوسلو كانت صفقة خاسرة للفلسطينيين.

رضين لاتفاقيات اوسلو وانتقد سعيد الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات واعتبر أن اتفاقيات أوسلو كانت صفقة خاسرة للفلسطينيين.

لقد كان دائماً من المؤمنين بالحل المبني على دولتين فلسطينية واسرائيلية علي الارض.

أسس مع الدكتور الراحل حيدر عبد الشافي والدكتور مصطفى البرغوثي والاستاذ إبراهيم القاق المبادرة الوطنية الفلسطينية كحركة سياسية فلسطينية تهتم بالنهوض بالشخصية الفلسطينية واجبار العالم الاعتراف بالفلسطينيين انهم رجال اعلام وسياسين واداريين قادرين على تحمل مسؤولية قيادة دولتهم الفلسطينية.

وفاته

توفي في احدي مستشفيات نيويورك 25 سبتمبر 2003عن 67 عاما نتيجة اصابته بمرض اللوكيميا ( سرطان الدم ).

لم يكن إدوارد سعيد - كما هو مكتوب أعلاه - يؤمن بحل الدولتين، وإنما كان يؤمن بدولة ثنائية القومية.

صاحب «الاستشراق» على الضفة الأخرى، رؤيويّاً ومقاوماً خمس سنوات بعد رحيله، ما زال المفكّر الفلسطيني حاضراً في السجالات الفلسفيّة والسياسيّة، بل مرجعاً أساسياً للوعي العربي في مواجهة أزمة المشروع النهضوي. «دارة الفنون» في عمّان استعادت ذلك الطيف الأنيق، من خلال شريط يسلّط الضوء على المثقّف النقدي والإنسان عمّان ــــ أحمد الزعتري بدا إدوارد سعيد (1935 ــــ 2003) منهكاً رغم صوته الذي ينضح قوة وعناداً. وجهه النحيل أفصح عما فعله به المرض الذي صارعه لأكثر من عشر سنوات. تلك الفترة التي شغلها المفكر المحارب على طريقته، بمعارك ثقافية وفكريّة وسياسيّة نابعة من اجتهاداته ومنهجه ونظرته النقديّة إلى الصراعات الدائرة، في مهبّ التحولات التي راحت تشهدها المنطقة، فلسطينياً وعربياً. في مجلة «نيويورك ريفيو أوف بوكس» الأميركية، بدأ سعيد أولى مواجهاته الثقافية في الثمانينيات بعد صدور كتابه «الاستشراق»، بعدما هاجم المستشرق الشهير برنارد لويس مشروعه النقدي والتفكيكي للفكر الاستشراقي على مرّ القرون. لكنّ ننتيجة المواجهة لم تأتِ لمصلحة لويس، والأمر نفسه ينطبق على حملة عالم الأنثروبولوجيا إيرنست غيلنر، إذ هاجم الأخير كتابه «الثقافة والإمبريالية»... فكان أن دُعي سعيد لافتتاح سلسلة محاضرات في جامعة كامبريدج. الفلسطيني الذي فجَّر الهويات مـاهـر جـرّار ادوارد سعيد مفكر ومناضل فلسطيني وعالم ثالثي; بروفسور واكاديمي مميز عالمياً، صاحب النظرية التي أسّست لحقل جديد في ميدان الدراسات الحضارية، "خطاب ما بعد الكولونيالية"; صاغ بنضاله اليومي مفهوماً للمثقف الجديد وللدور الذي ينتظره في المجتمعات الحية والمقاومة. بحسّ سمفوني وبهارمونيا مرهفة صاغ ادوارد سعيد رسالته في أبعاد اربعة: النقد الادبي والادب المقارن، الامبريالية وآليات إخضاع الثقافات، فلسطين، ودور المثقف الشاهد. ولد في القدس لأبوين عربيين على المذهب البروتستانتي يجمعان أرومة من فلسطين وأرومة من جبل لبنان. في 1947 قررت العائلة الانتقال الى القاهرة حيث كان الوالد يدير تجارة. وفي سن السادسة عشرة غادر مصر ومدرسة فيكتوريا البريطانية الى مدرسة داخلية في نيو انغلند في الولايات المتحدة الاميركية. فقد تنقّل على الطريق الذي اختطّه رواد النهضة، والذي يمر ببلاد الشام ومصر ويتجه نحو الآخر المختلف. وهو بهذا يمت بأكثر من سبب لأحمد فارس الشدياق ولأخيه أسعد - الشهيد الاول للبروتستانتية في المشرق - ولغيرهم من طلائع النهضة الاولى. إنه غرسة مشرقية سقتها الطهرانية البروتستانتية - الانغليكانية التي أخذت تتسرب الى بلاد الشام بدءاً من 1820 على يد مبشرين بريطانيين واميركيين من نيو إنغلند كانوا يسعون بحماسة كبيرة وبروح تبشيرية انجيلية تكاد تكون عسكرية الى سلب الآخر الوطني من تراثه الروحي وهويته الثقافية ساعية الى دمجه في مشروع الهيمنة الكولونيالية (سمير خلف، المقاومة الثقافية، بالانكليزية، الساقي، لندن ،2001 ص 105 - 126). ادوارد سعيد ثمرة من ثمرات هذا التلاقح الحضاري ببعديه التثاقفي والتصادمي; غربة وهويات مركبة وحس انساني مرهف وطهرانية انغليكانية تتصدى للبروتستانتية المتصهينة وتؤسس لنهضة عربية جديدة سلاحها العقل النقدي والتزام قضايا التحرر والدعوة للاختلاف وقبول الآخر. هزته هزيمة 1967 فخرج من إسار "الهيمنة المهنية" للاكاديمي وعَبَرَ من النقد الادبي المقارن - الذي كان استاذاً فيه في الجامعات الاميركية الكبرى - الى النقد الثقافي والدراسات الحضارية. تعمّق في دراسة المفكرين الاوروبيين ومفكري العالم الثالث، حاورهم وناقش نظرياتهم وشذّبها واضاف اليها رصيداً نادراً من العمق الثقافي والحفر المعرفي والرؤيا الضابطة ليصوغ مشروعه الرائد "الاستشراق" (1978) ويلحقه بـ"الثقافة والامبريالية" (1993) الذي يتابع فيه السرديات الكبرى في المراكز الامبريالية. يعتبر كتابه "الاستشراق" من اكثر الكتب تأثيراً في الاوساط الثقافية والاكاديمية ومؤسسات البحث في الربع الاخير من القرن العشرين، فغدا ادوارد سعيد مؤسس مدرسة "ما بعد الكولونيالية" في الدراسات الحضارية. درس سعيد في هذا الكتاب تطور التمثلات والتصورات الغربية للشرق وسبل التعبير عن هذه "النظرة" في الخطابات الثقافية "الاستشراقية" المواكبة لصعود الامبريالية وسيطرتها على الشرق منذ اجتياح نابوليون لمصر. ورفض الرأي الليبيرالي التقليدي الذي يرى الى العلوم الانسانية كبحث جاد عن معرفة "خالصة" و"غير منحازة"، فليس ثمة معرفة مجردة بل ممارسات تتولد في خضم جدليات القوة وتكنولوجيا القوة، فالعلماء والمثقفون والادباء خاضعون لجملة من الارتباطات والاعتبارات المحكومة في النهاية بضوابط ايديولوجية للمجتمعات التي يعملون فيها وتنفق عليهم. فلا يمكننا بالتالي دراسة الثقافات والتواريخ دراسة جديدة الا عبر البدء بدراسة "القوة الدافعة"، اي علاقات القوة في هذه المجتمعات. درس سعيد في كتابيه "الاستشراق" و"الثقافة والامبريالية" علاقات الهيمنة التي تفرضها الامبريالية على الهوامش. التوجهات الكبرى التي انطلق منها سعيد تنتظم العلاقة مع المشرق العربي بالتحديد ليوسعها على فضاءات جغرافية أرحب لتشمل عدداً من "الهوامش" الكبرى التي تعاني من عمليات إخضاع الثقافات والمجتمعات. لم يبن ادوارد سعيد على ثنائيات ضدية، فليس منطلقه "صورة معكوسة" لثنائية الرجل الابيض/ الرجل الاسود، بل تتبع الجدليات والعوامل الكامنة في رحم البنى الثقافية للرأسمالية المتقدمة ليقرأها قراءة طباقية. من هذا المنطلق اقترب ادوارد سعيد بأدواته المعرفية الغربية الحديثة من القضية الفلسطينية منجزاً كتابه "المسألة الفلسطينية" (1979) الموجّه لجمهور المثقفين وصانعي القرار في الغرب. فتابع تطور الصراع بين الفلسطينيين العرب ذوي الاكثرية المسلمة والحركة الصهيونية التي نجحت في تأسيس دولة على أنقاض ارض هذا الشعب وتراثه. فالصهيونية تُقرأ في اطار الرؤية "الاستشراقية" التي ولدت في رحمها وفي سياقات تطور الامبريالية في مراكزها الكبرى. وبما ان المراكز الامبريالية الجديدة المهيمن عليها اميركياً ترى الى "المسألة الفلسطينية" من خلال النظرة الشاملة الاخضاعية لمناطق الهوامش وشعوبها، وهي في هذه الحالة هوامش ذات اكثرية مسلمة، فإن قضية فلسطين تندرج في الصور التي يرسمها الاعلام الغربي - الاميركي خاصة - ضمن نظرته "الاستشراقية" للاسلام. في كتابه "تغطية الاسلام" (1981) درس ادوارد سعيد "صور الاسلام" التي تصنعها الامبريالية المتقدمة: فالعالم الاسلامي، شديد الاهمية جغرافياً واقتصادياً في السياسات الامبريالية، يُرى اليه كعالم مضطرب بشكل كريه يثير القلق. هذه الصور تمليها مصالح القوى النفطية المتحكمة; فيجري تسطيح الاسلام بطرق تبسيطية ومخيفة في الآن نفسه، كما يجري ربط "المسألة الفلسطينية" و"الاسلام" بما يُسمّى"الارهاب". هل للصور الفوتوغرافية بالاسود والابيض الآتية من "الهامش" المستلب ان تواجه "صور" المركز الامبريالي؟ الصورة الفوتوغرافية تقدم دليلاً على شيء نسمع عنه. إنها نوع من التوثيق ومن اثبات الحجة. تعود فكرة كتاب "ما بعد السماء الاخيرة" (1986) - والعنوان مدين لقصيدة لمحمود درويش - لعام 1983 حينما كان ادوارد سعيد يعمل مستشاراً لدى الأمم المتحدة التي كانت تحضّر لمؤتمر حول "المسألة الفلسطينية"، فطرح آنذاك فكرة معرض عن الفلسطينيين يقام في أروقة المؤتمر. عندما أعدّ ادوارد سعيد وجين مور المعرض كان رد فعل المسؤولين رفض اي تعليقات او شروح على الصور التي التقطها جين مور في فلسطين وفي مخيمات اللاجئين، وتحولت الشروح والتعليقات في نصوص ادوارد سعيد "سرداً مضاداً" يواجه سرديات المركز التكنولوجية المتقدمة، فالضحايا لها صور ولها صوت وهي مستمرة في المقاومة بإصرار وبلغة المركز. في عام 1992 عاد ادوارد سعيد الى القدس للمرة الاولى منذ غادرها عام 1947 صبياً في الثانية عشرة من عمره. عاد بجنسية الولايات المتحدة الاميركية. هناك في فلسطين واجه أزمة الهوية بكل حدتها; وتكررت زياراته بعد اتفاق أوسلو في عامي 1996 و.1998 وقد ولّف مشاهداته وانطباعاته في حلقة تلفزيونية توثيقية عن القضية الفلسطينية لصالح هيئة الاذاعة البريطانية عام 1998 قدمها تحية للشعب الفلسطيني الصامد ومعاناته في الذكرى الخمسين للنكبة. وادوارد سعيد عضو في المجلس الوطني الفلسطيني منذ 1977 وهو من الداعين الى السلام العادل والمشرّف، ولكنه كان المثقف الاكثر تشدداً وثباتاً ضد اتفاق أوسلو الذي يمثل في رأيه اداة للاستسلام والاذعان، وضد ممارسات السلطة الفلسطينية الوليدة الفاسدة والقمعية; وهو كان قد رفض الدعوة لحضور التوقيع في حديقة البيت الابيض واعتبر 13 ايلول 1993 يوماً للحداد القومي الفلسطيني. وقد اصدر عام 1994 كتابين للتعبير عن مواقفه ولشرح رأيه في تطور الصراع هما مقالات مجموعة نشرت في كبريات الصحف الاميركية والعالمية (صدر بالعربية اثنا عشر مقالاً منها قدّم لها محمد حسنين هيكل: "غزة - أريحا: سلام اميركي"، القاهرة 1994); كما اصدر سعيد عام 2001 كتاباً يعلن فيه "موت عملية السلام" ناقداً ومحللاً ومستشرفاً. وقد منعت السلطة الفلسطينية كتبه من التداول في غزة والضفة الغربية. وكان ادوارد سعيد في هذا كله، المثقف الحديث المغترب والملتزم والمقاوم والشاهد; وهذا يمثّل المحور الرابع في فكر سعيد وفي مواقفه اليومية. وقد عالج رؤيته للمثقف ولدوره في كتابه "تمثيلات المثقف" (1994) ودراسات أخرى. مؤسساً على فكر غرامشي الداعي الى تلازم النظرية والممارسة طالب ادوارد سعيد المثقف بثلاثة: 1) ان يجرؤ على قول الحق في وجه السلطة والتصد يلها، 2) وان يكون شاهداً على الاضطهاد وعلى عذابات الشعوب، 3) وان يكون صوتاً للمعارضة ال في مجال النقد الادبي ترك ادوارد سعيد ثلاثة كتب "جوزف كونراد وتخييلات السيرة الذاتية" (1966)، "البدايات: الهدف والمنهج" (1975)، "العالم والنص والناقد" (1982). ويعدّ سعيد واحداً من ألمع النقاد وأكثرهم شمولية وتأثيراً في الولايات المتحدة الاميركية. درس سعيد الادب - والرواية بشكل خاص - من خلال علاقاته مع جملة من العلوم: الفلسفة وعلم النفس والدراسات الحضارية، وقاربه كإنتاج متموضع في التاريخ والاجتماع متابعاً اولياته التي ساهمت في تدوين مركزية الرؤيا الامبراطورية وفي تدعيمها. أسس ادوارد سعيد لفهم جديد لنشأة الرواية الغربية ولدور الثقافة في ربط الامبراطورية ومشروعها الاخضاعي برؤى انسانوية مهيمنة. وكان سعيد في مجمل انتاجه واشتغاله النقدي المعرفي على تشكيل الخطابات وممارسة الذات، يبتكر امكانات وادوات جديدة وشبكات مفهومية تنتج انساقاً وبنى تقرأ المتغيرات من خلال رؤيا معرفية خلاّقة قابلة للتطوير. بهذا المعنى افتتح مجالاً نقدياً ومعرفياً جديداً كان بمثابة منطلق لدراسات غياتاري سبيغاك وهومي بابا وغيرهم من منظري "ما بعد الكولونيالية". وفي قراءة لاعمال كبار الروائيين العرب - غسان كنفاني واميل حبيبي والطيب صالح والياس خوري وعبد الرحمن منيف - أضاء سعيد على اهمية رواياتهم كسرد مضاد لروايات المركز الامبريالي. في صيف 1997 كرّمته بيروت بمؤتمر احتفالي نظمه مسرح بيروت ومركز الدراسات السلوكية في الجامعة الاميركية ودارا "النهار" و"الاداب". وزحف طلاب الجامعات وابناء المخيمات الفلسطينية لملاقاته وللتعبير عن حبهم. عام 1999 نشر ادوارد سعيد مذكراته "خارج المكان"، وهي حكايته الشخصية، حكاية "الفلسطيني التائه" المتعدد الهوية والمفكر والمناضل الملتزم بقضايا التحرر العالمي وفي مقدمها القضية الفلسطينية. في زيارته للبنان عام 2000 ذهب ادوارد سعيد الى الجنوب المحرَّر وإدوارد سعيد... دروس «اللقاء الأخير»

أوّل من أمس عاد المفكّر الفلسطيني ــــ العالمي إلينا في الرؤية، من خلال شريط وثائقي بعنوان «إدوارد سعيد: اللقاء الأخير» (208 دقيقة)، عرضته «دارة الفنون» في عمّان. إنّها المقابلة الأخيرة التي أجريت معه قبل عام من رحيله. ظهر سعيد ببلوزة برتقالية ووجه شاحب ليتحدث عن عالمه، داخلاً إليه وخارجاً منه، يبوح بهمومه الخاصة والعامة، بدءاً من مرضه. العلاج يأخذ من سعيد وقتاً كبيراً، إنّه هنا في الصورة كما وصفه محمد حسنين هيكل «بوجهه المليء بمعاناة نبيلة، شبيهاً باللوحات العظمى التي تجسّد آلام المسيح».

«لا يحبّ الكثير من المرضى الخوض في مسألة مرضهم، لكنّني أتحدث عن مرضي دوماً، فبذلك أشعر أنني كائن اجتماعي في العالم». ربما سارت حياته بأكملها في هذا الاتجاه، فإدوارد سعيد الذي رآه مؤرخ الفلسفة غونار فريدريكسون أحد أهمّ فلاسفة القرن العشرين، كَتَب في السياسية والاستشراق والأدب والنقد والموسيقى والثقافة وعلاقة كل ذلك بالمجتمع، وعلاقة المثقف بكل ذلك.

في الشريط يستعيد المفكّر الراحل الجدال نفسه الذي أثاره سابقاً من خلال سلسلة محاضرات في هيئة الإذاعة البريطانية (1993)، متسائلاً: إلى أي حد يكون المثقفون في خدمة الوقائع الثابتة من قومية ولغة وتقاليد وتاريخ؟ وإلى أي حد يقفون منها موقفاً معادياً؟ يميل صاحب «تأمّلات في المنفى» (2001) إلى الثقافة التي تتجاوز في استمراريتها كل عوائق الآلة السلطويّة والقمعيّة، بل تنتج شروط تجددها وانتشارها واستمرارها، بمعزل عن البنى السائدة والحصار الذي قد يعيشه المثقف الذي لم يستسلم للسلطة.

وفي الحوار الذي أجراه الصحافي الأميركي تشارلز غلاس وأخرجه مايك ديب، ظهر سعيد أميركياً ــــ فلسطينياً، ففي أميركا التي آثر الحياة فيها بعد زيارته فلسطين، وجد صاحب «الثقافة والإمبريالية» (1993) فرصته المثالية «لينكر المرء نفسه، لا لأنني في موقع الخاسر وحسب، بل في الطرف «السلبي» من المعادلة، ذاك الموسوم بالخزي والعار». صحيح أنّه وقف على ضفة الخاسرين، لكنه ليس أيّ خاسر: إنه المثقف الذي طالما تحدث عن دوره في السياسة وعلاقته بالسلطة. يثير الأسئلة ليقلق الناس، ويدفع إلى التأمل ويستفز الجدال والتفكير. وهذا ما نجح الفيلم في إبرازه برهافة وأمانة.

زار إدوارد سعيد فلسطين بعد استقالته من منظمة التحرير (1992)، فلم يجد المكان الذي ولد فيه: فلسطين بدت له مجرد فراغات مسيجة، ومزنرة بالجنود. إلا أنّ أستاذ الأدب المقارن في جامعة «كولومبيا» كان يرى الضفة الغربية مكاناً جديداً بالمقارنة مع أميركا حيث استقر وانخرط في بناء مشروعه الفكري. «أغرتني فكرة التدريس هناك، لكنّ المرض كان عائقاً أمامي. أعتقد أن المسألة متعلقة بوجود قضية، أكثر من وجود مكان حقيقي لنا أو شعور وطني... وأنا في بقائي  هنا أستطيع فعل أكثر مما لو كنت هناك».

هنا أستطيع فعل أكثر مما لو كنت هناك».

لكن ما معنى أن تكون فلسطينياً في أميركا؟ يقول إدوارد سعيد المقيم «خارج المكان»، بحسّه النقدي الذي بلوره في نظريّته عن الاستشراق: «إذا كنت عربياً أو فلسطينياً في هذا البلد (أميركا)، تشعر أنك على الجانب الخطأ». فالاستشراق بقي على حاله، لكنّ أشكاله تغيرت وتطورت، مستغلةً الأدب والفن والسينما. والخطاب الاستشراقي نفسه، هو الذي صاغ الصورة السائدة في العالم أجمع، للفلسطيني في مواجهة الإسرائيلي. وسعيد يقرأ تلك الصورة على نحو مختلف ومفاجئ، إذ يقارب بين الشتات اليهودي واللجوء الفلسطيني، مختصراً الصراع كالآتي: «الدياسبورا كانت دوماً هناك».

وإن كان سعيد كتب عمله المفصلي «الاستشراق» (1978) مدفوعاً بما قرأه في «الكوميديا الإلهية» عن ظهور النبي محمد في الطبقة الثامنة من الجحيم، فقد قدم الاستشراق كاستمرارية ووسيلة لتكريس ما هو كائن. وفكك البنى المعرفية للاستشراق كواجهة مزيفة لفهم الشرق انطلت حتى على أهل الشرق أنفسهم. فـ«الشرق الحديث يشارك في استشراق ذاته».

ويمضي إدوارد سعيد في استعادة نظريّته التي يقدّم الفيلم فرصة ثمينة لإيصالها إلى جمهور واسع. يتناول كمثال أثر اللوحات الاستشراقية على العرب أنفسهم. تلك اللوحات التي تقدّم تخيلاتها للشرق بحريمه وغلمانه وخصيانه ولياليه الماجنة، يقتنيها غالبية الأثرياء العرب في قصورهم. تلك التجارة تحوّلت إلى سوق مربحة، وجدت من يمدها بالبضاعة في بيروت والعراق، حيث نسخ رسامو الاسكتشات العراقيين هذه اللوحات بعدما نفدت نسخها الأصلية... وصدّروها إلى أميركا التي كان جنودها يحاربون حليفهم السابق صدام حسين في حرب الخليج الثانية.

قاوم سعيد الاستشراق المقبول في الغرب، لكنه لم يكتب عن المقاومة نفسها في ذلك الوقت، ما دفعه إلى البحث في تاريخ المقاومة والتفكير في إنتاج «نظرية التحرير» المستندة إلى الوطنية، من هنا، خرج كتابه «الثقافة والإمبريالية» بعد «الاستشراق» بسنوات طويلة، أصدر خلالها أعمالاً عدة، أبرزها «تغطية الإسلام» (1981)، ومذكراته «خارج المكان» (1999).

يتحدث سعيد في الشريط عن المقاومة، لكن ليست تلك العسكرية، فيلتفت إلى المجتمع المدني، بحثاً عن «قيادة ثقافية سياسية بديلة عن القيادة العسكرية التي كانت الشكل القديم لمنظمة التحرير الفلسطينية... فنموذج الكفاح المسلح لفتح لعب دوراً ذات يوم وانتهى، وأصبح خارج التاريخ». أما في إسرائيل، فـ«كان الجيش هو الأساس، والآن أخزى هذا الجيش نفسه بالحرب والاعتداء على المدنيين». نتساءل ماذا لو كان إدوارد سعيد حياً خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز/ يوليو 2006، أو حصار غزّة مثلاً؟ ماذا لو أنّه كان شاهداً على اقتتال «فتح» و«حماس» التي يعدّها المفكّر الراحل «نتاجاً إسرائيلياً»؟

وإذ يسترسل إدوارد سعيد في بسط نظريّته عن تقهقر الخطاب العسكري، وصولاً إلى ضرورة إقامة دولة علمانية تجمع الشعبين، يؤكد أنّه لا يملك أيديولوجيا عملية لتنفيذ ذلك. كما يهاجم المفكّر الراحل في شريط «اللقاء الأخير» اتفاقية أوسلو التي لم تأتِ على ذكر حق العودة واللاجئين ومسألة القدس... فـ«فلسطين هي حتى الآن الدولة الوحيدة التي لا تمتلك حدوداً في الأمم المتحدة»!

والمعروف عن إدوارد سعيد الذي رحل عن 67 عاماً، أنّه كان يرفض إجراء المقابلات الشخصية. من هنا أيضاً الأهميّة الاستثنائيّة التي يكتسبها شريط الثنائي مايك ديب وتشارلز غلاس. على امتداد ثلاث ساعات، نحن وجهاً لوجه في حضرة المفكر والناقد والموسيقي الذي يمضي في سرد تفاصيل طفولته وشبابه ونضاله، وارتباطه بمنظمة التحرير الفلسطينية، وحياته الأكاديمية، ومواقفه، وكتبه. تحدث عن كل ذلك بصراحة ووضوح، كأنّه كان يعلم بالحدس أن هذا لقاؤه الأخير...

سجالات ومعارك

وبعدها بسنوات تعرّض كتابه «خارج المكان» لنوع آخر من النقد. لقد كذّب جستس فاينر، وهو باحث أميركي من أصل يهودي، المؤلّف، مدعياً أنّ سيرته ملفّقة، وأن سعيد لم يعش في القدس، مسقط رأسه، قبل عام 1947، ولم يتلقّ التعليم في مدرسة سان جورج هناك، بل لفّق كل ما يخصّ علاقته بفلسطين في هذا الكتاب!

وعلى امتداد مسيرته، بقي الراحل مثقفاً إشكالياً، مثيراً للنقاش، مشتغلاً على الهوامش الملتبسة. في جريدة «القبس» عام 1989، كتب سعيد: «نحن لا نواجه عدواً عادياً. نحن نواجه يهود إسرائيل الذين يمثلون بقايا المحرقة. وهؤلاء لديهم وضع أخلاقي خاص علينا أن نفهمه ونقدره ونتعامل معه بجدية». وكان قد طرح الأمر نفسه في مقالة بعنوان «أسس التعايش» في صحيفة «الحياة» عام 1977، فهاجمه محمد جابر الأنصاري بمقالة عنوانها «إدوارد سعيد: مراجعة أم تراجع؟». ورأى الأنصاري أن فكر سعيد قد تغير بسبب موقعه الحياتي والمعيشي والعملي، نتيجة المواجهة بين الفكر المجرّد والواقع المحيط.

ويقال إن مؤلفات سعيد منعت في مناطق السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة، بعد موقفه الصارخ من اتفاقية «أوسلو» وابتعاده عن خط منظمة التحرير... فيما بقيت تباع في مكتبات إسرائيل! هذا بعض ما واجهه ذلك المثقف النقدي المتعدد الآفاق الذي بدأ حياته طفلاً نازحاً من القدس إلى القاهرة... ثم استقرّ في أميركا، أستاذاً للأدب الإنكليزي والأدب المقارن في جامعة كولومبيا. ونال جوائز عدّة، آخرها جائزة سلطان العويس.الـمـــايـســــتــرو!

وطنية في نزاعاتها مع السلطة ومؤسساتها. فكان صوت العقل النقدي والالتزام بقضايا التحرر كتب وناقش وحاور المثقفين" المرتبطين بمراكز صنع القرار الامبريالية وابواق الصهيونية في الصحف الاميركية من امثال برنارد لويس وتوماس فريدمان والعربيين المتأمركين، اللبناني فؤاد عجمي والعراقي كنعان مكية، وغيرهم كثير. وقد جمع عدداً كبيراً من مقالاته حول مفكرين غربيين ورؤاه في المثقف ودوره في كتابه "تأملات في الغربة ومقالات أخرى" (2000).

وطنية في نزاعاتها مع السلطة ومؤسساتها. فكان صوت العقل النقدي والالتزام بقضايا التحرر كتب وناقش وحاور المثقفين" المرتبطين بمراكز صنع القرار الامبريالية وابواق الصهيونية في الصحف الاميركية من امثال برنارد لويس وتوماس فريدمان والعربيين المتأمركين، اللبناني فؤاد عجمي والعراقي كنعان مكية، وغيرهم كثير. وقد جمع عدداً كبيراً من مقالاته حول مفكرين غربيين ورؤاه في المثقف ودوره في كتابه "تأملات في الغربة ومقالات أخرى" (2000).