بايدن... حصاد قليل وتركة ثقيلة

2022-01-17

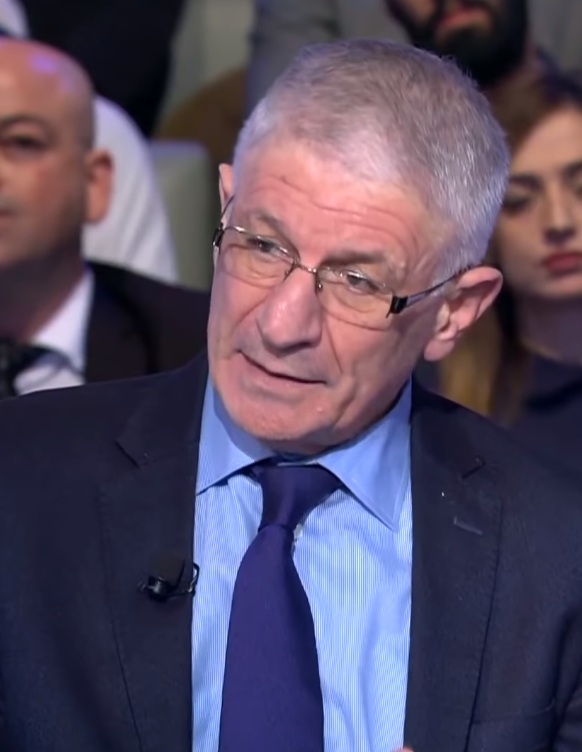

سام منسى

في العشرين من الشهر الجاري، يُكمل الرئيس الأميركي جو بايدن السنة الأولى من ولايته، ما يستدعي مراجعة حصيلتها، ومحاولة استشراف ما تبقى منها.

ومن باب الموضوعية أكثر منه من باب الدفاع عن بايدن، لا بد من الإشارة إلى أنه وصل إلى البيت الأبيض غداة جرح عميق تسبب فيه الهجوم على مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، في حادثة يمكن - لخطورتها - وصفها بأنها النسخة المحلية لأحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001. ولعل ذرائع الهجوم أكثر حراجة، وأبرزها التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية، واتهام القيّمين عليها بتزويرها، في مواقف غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة القريب والبعيد.

الحادث وأسبابه أصابا الديمقراطية الأميركية في الصميم، وجعلاها محط سخرية وتندُّر لدى من جرت العادة أن تتهمهم واشنطن بعدم الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، والانتقال السلمي للسلطة، وتشويه العملية الانتخابية وإفراغها من مضمونها، أي الدول ذات الأنظمة الشمولية والاستبدادية.

ولا نستطيع التغاضي عن شبه التشظي والإرباك الذي يمر به الحزب الديمقراطي، مع تنامي دور نشطاء اليسار الأميركي الشعبويين، واعتمادهم سياسة الهوية التي جعلت كل شريحة من شرائح المجتمع الأميركي تنكفئ إلى هوياتها الفرعية، مؤججين التجاذب الشديد الذي تمر به أميركا راهناً.

يضاف إلى ذلك تداعيات جائحة «كورونا» على الاقتصاد الأميركي ودورته، كما على مستقبل العولمة ببعدها الاقتصادي القائم على مصطلح «انضغاط المسافة والوقت»، أي تدمير الحواجز والمسافات المكانية، وتحرك رأس المال بوتيرة أسرع. الجائحة شلت سلاسل التوريد عبر القارات، ودفعت كبريات الدول - وعلى رأسها أميركا - إلى إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية الاستراتيجية، والحد من الاعتماد على الدول الأخرى - وتحديداً الصين - في توفير المنتجات والخدمات.

يبقى الأخطر بين هذه القضايا الداخلية هو قطعاً تراجع الديمقراطية الأميركية، الذي وصفه محللو مؤسسة «فريدم هاوس» بأنه ملحوظ ومتسارع بين عامي 2010 و2020؛ إذ انخفضت درجة الحرية بمقدار 11 نقطة من 94 إلى 83 على مقياس 100. هذا التراجع يحصل في وقت تتصاعد فيه الشعبوية في أوروبا التي بدورها تعاني أزمة في ديمقراطياتها، وتتمكن النزعات الديكتاتورية في الصين وروسيا من دك قواعد النظام العالمي الذي أُرسي بعد الحرب؛ لا سيما قواعد احترام عدم التعدي الإقليمي.

إن استقطابات الوضع الداخلي كافية لشغل سنوات إدارة بايدن الأربع، وليس الأولى فقط، فماذا عن هموم الخارج وتحدياته؟

دخل الرئيس بايدن المكتب البيضاوي وهو يحمل تركة صعبة ومعقدة، لأكثر من إدارة غيرت كل منها المبادئ التقليدية التي قامت عليها تاريخياً السياسات الخارجية، بدءاً من سياسة إدارة جورج بوش الابن التي قامت على مبدأ أن العمل الأحادي الجانب من شأنه أن يؤسس لتفوق أميركا، فظهرت مفاهيم «الفوضى الخلاقة» و«تصدير الديمقراطية»؛ ناهيك عن الحرب على الإرهاب ومحور الشر التي خاضها، مروراً بإدارة باراك أوباما التي انتهجت مبدأ «القيادة من الخلف»، مع ما استتبعها من نهج التردد والتخبط وخذلان الحلفاء، وصولاً إلى إدارة دونالد ترمب التي اعتمدت مبدأ «أميركا أولاً»، وتميزت بالتأرجح في السياسات تجاه الملفات الداخلية، وعدم الاستقرار والاتزان في السياسة الخارجية.

إن ردود الفعل الأميركية الباهتة والمترددة على الأحداث الجسام التي شهدها العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، خير دليل على أن تعثّر الديمقراطية الأميركية الذي لفتنا إليه آنفاً، لا يؤثر على الولايات المتحدة فحسب؛ بل إن عواقبه دولية مأسوية وعميقة تطال العالم بأسره. نبدأ بمنطقة الشرق الأوسط وزلزال الربيع العربي الذي لم يكتمل، فأزال بعض ديكتاتوريات لكنه عجز عن تحقيق الانتقال الديمقراطي، فتفككت بعض دوله، وسقط البعض الآخر في دوامة الحروب، أبرزها الحرب السورية عام 2011، بين شعب انتفض ونظام ديكتاتوري استدعى الروس لحمايته عام 2015، بعد أن أعطى إيران ووكلاءها في المنطقة الضوء الأخضر لمقاتلة شعبه، وحتى اقتلاعه.

دولياً، نذكر اختراق الصين لوضع هونغ كونغ الخاص، وقمع الحركات الطلابية والناشطين، ومحاولة محاكاة الحالة الصينية الاستبدادية فيها، ومواصلة مساعي بكين لفرض سيادتها على بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه مع دول أخرى في شرق وجنوب شرقي آسيا، وتهديدها تايوان وتمددها الاقتصادي عبر «مبادرة الحزام والطريق»، بهدف التحكم في البنية التحتية للنقل، والهيمنة على الدول من خلال الإقراض. ولا يغيب مشهد احتلال روسيا للقرم سنة 2014، وحشدها اليوم أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية والتهديد باجتياحها، أو في كازاخستان؛ حيث استدعت قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي أداة روسية بامتياز، لقمع احتجاجات شعبية ضد النظام، وراؤها مطالب معيشية واقتصادية، هذا علاوة على محاولة اختراق موسكو للديمقراطيات الغربية والعبث بها، بتدخلها في الانتخابات؛ لا سيما الأميركية. ونستذكر أخيراً البعبع الإيراني برؤوسه الثلاثة: البرنامج النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والتوسع الإقليمي عبر دك مفاصل الدولة الوطنية، كما هي الحال في لبنان وسوريا واليمن والعراق، بمزاعم مذهبية فجة، وتهديد أمن دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، كما أمن الممرات المائية الدولية.

كل ذلك ما كان ليحصل لو اتُّخذ في واشنطن قرار مبني على رؤية واضحة وسياسة استراتيجية بعيدة المدى، وما كان ليحصل لو لم تُنهِ إداراتها المتعاقبة دورها كضابط للنظام العالمي، متيحة للآخرين اللعب في فراغه. اليوم، وبعد فك الارتباط مع العالم العربي، والخروج المخزي من أفغانستان، والتسويات مع المنظمات الخارجة عن الدولة والمتشددة العنيفة، والسماح لروسيا والصين بكل التجاوزات، تخطو واشنطن باتجاه اتفاق نووي جديد مع إيران بأي ثمن؛ اتفاق يحاكي الأول، وستكون نتائجه تسعير النزاعات والمشكلات في المنطقة؛ لا سيما إذا رُفعت العقوبات الأميركية، وتدفقت الأموال على إيران، بما سيعزز أدوار حلفائها وأذرعها في أكثر من بلد ونزاع.

لا شك في أن مستوى رد الفعل الأميركي على التعدي على سيادة الدول، وعلى دوس حريات الشعوب وقمع انتفاضها على الاستبداد بأشكاله كافة، قد هبط، في دليل على أنه عندما أصيبت الديمقراطية في الداخل الأميركي بزُكام، دخلت الديمقراطية في أكثر من مكان غرفة الإنعاش.

صحيح أن الولايات المتحدة تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، إلا أن ذلك لا يعني أبداً أن يشهد العالم تراجعها عن المبادئ والقيم التي قامت عليها منذ أكثر من مائتي سنة، والأدوار الحميدة التي لعبتها، لا سيما في الحربين العالميتين الأولى والثانية، ودحر النازية والفاشية، وما قامت به في أوروبا واليابان بعد الحرب، مثل محاصرة الستالينية وخطة مارشال.

وبالعودة إلى سنة بايدن الأولى، يصعب الحكم عليها من دون الحكم على أداء السياسة الأميركية على مدى أكثر من عقد ونصف العقد، وهو حُكم سيئ يصيب أصحاب القرار أكثر مما يصيب أميركا.

وللإنصاف، ينبغي الإشارة إلى أن ما نقوله عن أميركا ينسحب على حلفائها الأوروبيين «المسكونين» بهاجس الاستقرار والرفاهة والرغبة في الحفاظ على التعاون الاقتصادي؛ لا سيما في مجال الطاقة مع روسيا، ولو على حساب الديمقراطية.

هل إدارة بايدن قادرة فيما تبقى من عهدها على مراجعة كل هذه السقطات في الداخل والخارج، واستنهاض سياسة مستقبلية مع الحلفاء الأوروبيين، في وجه صعود الاستبداد في أكثر من مكان؟ سنتلمس معالم الإجابة عن هذا السؤال في شقه الداخلي مما ستسفر عنه الانتخابات النصفية المقبلة والرئاسية بعد ثلاث سنوات، ولعلها الأهم في التاريخ الأميركي، وفي شقه الخارجي مما ستسفر عنه محادثات فيينا؛ لأنها البوصلة التي تؤشر إلى ما ينتظرنا في المقبل من الأيام.

*إعلامي لبناني قدم لعدة سنوات برنامجا حواريا سياسيا في قناة الحرة. ويعمل الآن مديرا عاما لإذاعة صوت لبنان ومديرا تنفيذيا لـ"بيت المستقبل".-الشرق الأوسط-

*هذا المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن موقع الأمة برس