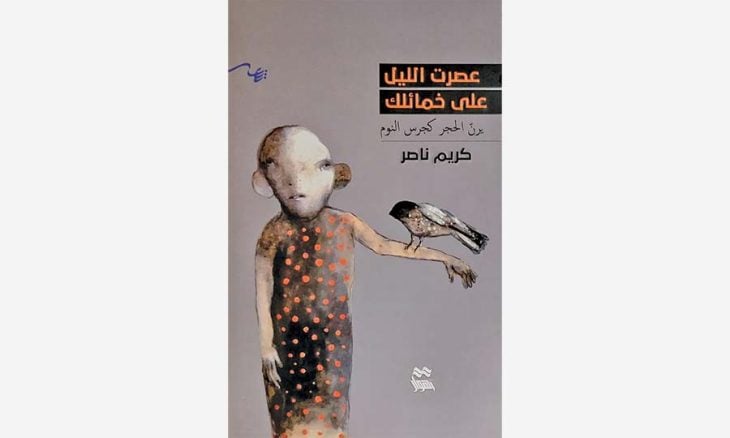

ترميم الخراب واستئناف الذاكرة في «عصرت الليل على خمائلك»

2024-04-15

منال أحمد

لا ننكر على الشاعر العراقي كريم ناصر تفرّده في أسلوبه الشعري، فهذه الخاصية يمتلكها منذ ديوانه الأول «بين حدود النفي» الذي تنوّعت التأويلات عنه لتخلق قيمة تعبيرية لشعره على أساسها، لأنَّ العمق الجوهري لأيِّ نص من نصوصه قائم على التكثيف والترميز وفلسفة اللغة، بما تحمل من شيفرات الحفْر والهدم وتفكيك البنى لتكتمل عملية الترميم..

إنّنا نرى هذا التجلّي المتكاثف يتلاقح بين الشاعر، والقارئ الخالق للمعنى والرؤية للنص حسب منظوره، أي أن تبدأ القراءة الاستقرائية من الجزئي إلى الكلي «القياس المقسم» كما سماه أرسطو، لكي يخرج النص متكاملاً بواسطة التلقّي، وقد لاحظنا أنَّ الصدمة التي يتلقاها عقل المتلقّي تشبهُ صعقة كهربائية عاطفية يتقصّى فيها ثمرة دهشته باحثاً عن متعة مخبّأة، وفي خلال عملية التنقيب الواسعة بين التراكيب اللغوية في الكتاب الذي سماه الشاعر «عصرت الليل على خمائلك» يصل قارئه إلى مرماه، ليغازل إيقاعاته الداخلية متجاوزاً ذات الشاعر، للحيلولة دون تضخيمها متقمّصاً ذات الآخر، الذي يرسم هُوية النص ليقوم باستقرائه، فما نراه في الغابة التي تكتمل مروجها بأجناس طيور لها خصائص فريدة، يجمع الشاعر كلّ طاقاته ويشحنها لاقتناص المعاني وربط وظائف الطيور، بدلالة وجودها في البيئة، والمقياس في إضاءة البحث يتجاوز إطار الكشف إلى غريزة الطيور ومغزاها الدلالي، فلن نستطيع أن نفتح خزان المعرفة دون حيثيات دغدغة الفكر، إذ إنّنا لا نقرأ في هذا الميدان قصيدة، بل نكتشف كنزاً معرفياً يحفز في داخلنا شعوراً جمالياً نلمس دهشته:

«سيتمرنُ الصَعُو على الطيرانِ لكي يهزمَ صقراً

ليرتقَ فتوقَ خاصرته على أطلالِ حشائش»

وبهذا الأسلوب يطوّع الشعر عموماً اللغة ليوسّع من مدارها ليغدو التجانس الفكري بين الذاكرة والعقل رؤيةً، ومن صميم هذا الواقع ينبع عالم جمالي حميم ينمّ عن وعي عميق يفرضه الشاعر من منظاره ليناقض تجنيس قصيدته بوصفها ظاهرة ملتهبة تعالج قضيةً موضوعها كوني بحت، وهكذا يجعلنا نترقّب في استمرار تجلياته الشعرية ما يدفعنا حماسنا للولوج في أعماقه والبحث عنها في أسئلته:

«من أنا حتى تملأُ الجلبةُ حياتي

ويجرحني الرملُ كإبرِ الحديد؟»

الانزياح في اللغة وعن اللغة

إذا صدّقنا مقاربة نعوم تشومسكي في كيفية دراسة اللغة والدعوة إلى تجاوز حدود الوصف إلى رحابة التفسير، الذي يعني في مفهومه اكتساب المعرفة اللغوية، كان لا بدَّ من هذه المعرفة أن تلمس جوهر الشعر وسماته اللغوية، وهذا مذهب الشاعر لإيمانه العميق بممكنات اللغة، وعلاقتها الجدلية بالمنتج، حيث إنَّ ما يرفع كفّة الشاعر امتلاكه أدواته المعرفية في إطار قائم على الجدل في أنساق القصائد، لاكتشاف كثافتها الحسيّة، لأنَّ هذه الصيغة الانتقائية تبقى الوحيدة التي تتحرّك في مجال توسعتها لتكتسبها مآلات التوازن والتماسك والانزياح عن اللغة وفي اللغة:

«كم بدا لي الأملُ بعيداً!

سأحتضنُ الدرداَر

ثم أسرجُ فرساً رُسمَ عليها الطُغراء

ما من نسرٍ يأُكلُ الأرائكَ كسربِ الجراد،

لا تنامُ الصقورُ على هضبةٍ،

طائرٌ وحيدٌ اخضلَّ في الدغل»

وإذا كان الجدل عند جان كوهن ـ يشترطُ الشعريةَ بحصول الانزياح بوصفه خرقاً للنظام اللغوي المعتاد لممارسة إستيطيقية ـ فالشعرية مبدأ جوهري في البناء والتأسيس في مفهوم الشاعر كريم ناصر، لأنّها أساساً استعارة في النشاطات الإبداعية والخيال الشعري لخرق النظام اللغوي وامتلاكه في آن واحد، وهذه عصارة فكره لإشغال القارئ ليدخل في صلب اللغة التي تستدعي التأويل، فليس كلّ قارئ قادراً على تحقيق القراءة، إلا من اعتاد أن يتلمّس الجمال ويمتلك أسلحته، حيث تشيع الفوضى وعليه تفكيكها من أجل عملية البناء، وإلا لما كان لادخار الأسلحة إلا طريق السلام:

«لو يهطل الثلجُ غراراً

فأنذر أسمالَ الزينةِ في مساكبِ البُحيرة،

وأدّخر الأسلحةَ في قفصٍ من حديد»

ونرى أيضاً انبعاث الكائنات كإشارة إلى وضع لا يطاق:

«لماذا تنفلقُ اليعاسيبُ في أتونِ النار،

أّنى يذهبُ الفرسانُ في خريفٍ لا يعرفُ شمساً،

لقد لجأَ العصفورُ إلى شراعِ سفينةٍ غرقتْ في مرفأ»

هكذا تتولّد بنىً ومعاني وتصوّرات لتحتلَّ مساحة واسعة في قصائد تضخّ لغتها بدلالات تشيع جدلاً جمالياً مستنطقاً عالمه الخليقي وناطقاً بلسانه:

«كأنّما تمطرُ السماءُ جراداً،

وتصطكُّ ركبتا الجبلِ كحطامِ صخور،

لماذا يفرُّ البلَشُونُ في الليلِ كالحصان؟»

فالإحساس الجمالي بالشعر يستلزمُ فكراً وإدراكاً في حالة خرق بنيةٍ وتحويلها إلى تراكيب جدلية، قد نظنّ من أوّل وهلة أنَّ المتواليات الشعرية أضلاع متساوية، لنتفاجأ بعدها أنَّ المسار السائر عليها من الأعلى يعود هابطاً ليفرض أسلوباً سحرياً يكشف عن تصوّر دلالي لوجودها، وهذا يعني أنَّ الصور الدلالية تتنبّأ بظهور حدث مضمر أو مستتر في تراكيب خفية، لأنَّ الشاعر لا يعوّض نقص اللغة بالحشو، أو التكرار، بل يفتح باب التأويل لأسئلته الفلسفية للتوسّع في المعاني والسمات الرمزية لكينوناتها، وهي تعابير وتصوّرات كوّنتها قدراته الذهنية، ولذلك يتطلّب دراسة البنية الداخلية لمدلول العبارة، وهذا يقع على عاتق المتلقّي، لكي ينتج الدلالات في الجملة المضمرة والمرئية معاً، وبهذا المعنى يتوسّع الفعل الدلالي في التجلّي لإتقان الصرخة الماضية، وقد لاحظنا أنَّ الماضي في أرفع مستوياته ظلَّ يلازم الشاعر على حساب الحاضر عن طريق الذاكرة الاستعادية، التي تنظّم تركيب الأشياء الجمالية، بعد أن تعيد صياغة الخراب لترمّمه بواسطة الذاكرة التي تختزل التفاصيل، هكذا يمكن إطلاق الذاكرة بعين نسر لا تخطئ هدفاً مولّداً للظلام:

«لا يحبُو البحّارُ ولا يتوكّأُ على تلّة،

كأنّنا نطلقُ أرواحنا في الساحل،

هنا تنقضُّ النسورُ على الجثث،

تلك الشمسُ لا تقصدُ الظلام»

دلالة الرؤية

توضّح التراكيب الشعرية أنَّ لغة الشاعر تفرضها المبادئ خاصة في المنطق الإنساني، ولا غرابة أن تنضح الدلالة بمعانيها مثل أيّ انزياح جمالي يولّد تأويلاً قادراً على التنبؤ:

«أيعُقل أن تذبحَ عصفوراً

لتستوطنَ بيتَ الأفعى؟»

وفي كلِّ الحالات يمكن أن يولّد التأويل انزياحاً مماثلاً بمفهوم ذهني استناداً إلى التراكيب الجمالية المتعدّدة المعالجات كاستنتاج شعري يسوّغ السمة المولّدة للمحمول المختلف بكيفيات تعبيرية، تخلص إلى تجسيد الدلالة نفسها دون إحالتها إلى معانيها بحكم الانزياح، بهذا المعنى نفترض الريح قوّة تحرّكها يد إنسان غاضب. وكلّما تداخل الحلم في الرمز في سياق معالجة لواقعةٍ، أو كيان عاطفي، أصبح عندئذ الفعل الجمالي سمة فنية للقدرة المبدعة، فالملاذ يكاد يكون مفقوداً لانتفائه، وتشكّه الأرض بإبرةٍ لتستفزَّ سكينته، إذا صح التعبير فإنَّ الواقع ينتج خراباً يمكن اختزال رمزيته في امتحان عسير يفرض قراءة تأويلية تطابق كلَّ الحالات:

«ما من نهرٍ لم تطوه العواصف،

أفوافُ النجومِ في الظلّ،

كأنَّ في قلبِ الماء عُكّازةَ أعمى تغلغتْ في الصخور»

هنا تصبح الريح قوّة جبّارة تديرها كفّ إنسان:

«ستغلقُ الريحُ المرآبَ وتكسر الهياكلَ في صميمِ الصيف

مرَّ سرب الطيور يغازل التضاريس»

وحين يغدو الحلم فكرة جمالية:

«سأبحثُ عن النجمةِ في مشجبِ الغياب،

وكأنّني أفلقُ فصوصَ موجةٍ كبرى

كأنّما يدعكني مبضعُ زندكِ كنُدفةِ ثلج»

…..

«دويّبةٌ تأكلُ فراشةً على التراب،

ما معنى أن تمحو الريحُ ظلالَ غابة،

ما معنى أن يرنَّ الحجرُ كجرسِ النوم؟

لماذا تنضحُ البئرُ ولا ينضبُ مطرها؟

ستلوذُ الحسناءَ بالحقلِ لتنقشَ رمّانةً على صخرةٍ وتمضي»

والملاحظ أنَّ التدرّج الأسلوبي في صوغ العبارات يشبه قطعة الدومينو فما إن نمسك بالطرف، حتى يأخذنا إلى عمق سحيق لنكتشف بأنفسنا قعره، فهذا الشاعر المغامر قد يسوقنا إلى القمم لنسقط من الأعلى إلى أسفل لنرى ما يحمل القعر من أسرار وخبايا، هكذا تغدو الأفكار فخاخاً والمعيار هو الشاعر الذي يحيل مخلوقاته المائية إلى حيوات تحدّد بعض السمات لتوليدها، لأنّها ترتبط بكلِّ ما على الأرض حفاظاً على التوازن البيئي:

«مثلما نصارع حيتانَ السماء،

نغطس في الرياحِ لنكسرَ أمواجَها

ثم نمضي لنلوي عواصفَ موجةٍ سامّة،

لكم جنّتِ السلاحفُ

لكم تغلغتِ الفُقمةُ في مشيمتها

لماذا أكلتِ الدلالفينُ أزهارَ الطحالب؟»

فليس الخيال الأدبي إلا رحلة جمالية تطمس آثار الماضي لعبور اللحظات السوداوية لانتاج بنىً دلالية تسمح بتوسيع التراكيب داخل مخزونها اللغوي، فتكرار السين في قصيدة (ذكرى فراشة) ساقت الشاعر إلى عالم يلمس أبعاده الإنسانية قاطبة ليترك انطباعاً له تأثير معنوي ومجازي ودلالي في معاينة الأحداث:

«سألحقُ بالمركبِ على ظهرِ الطحلب،

سأثبُ كريحٍ لأسمعَ الموسيقى في ذكرى فراشةٍ بريّة،

ستضيءُ الأشواكُ في أطلالٍ من ندى،

سينزفُ بركانُ الأملِ ليتسلّق لبلاباً»

لا يمكن أن تضيع الوحدات الشعرية هكذا، لإدراكنا أنَّ التهديد الذي يتنزّعها في مداخل الكيانات وينافيها لغموض كواليسها تسوّغها سماتها وأسبابها، فطرائق التأويل المتّبعة لا يمكن أن تحقّق معانيها إلا بالرجوع إلى أغراضها اللسانية، التي تتطلّب بحثاً عميقاً في وحداتها الدلالية لفكّ الشيفرات الاستعارية لأسطرتها، ربما ترجع قوّة البصيرة الشعرية إلى حركة فيزيائية تشتقّ من مبادئ وقيم محسوسة لمّا تزل عالقة في كلِّ قشرة تنبض بالحياة وتحتفظ بالألم، فما يؤكد ذلك استعمالات الشاعر الاستعارية لأداة الجزم (لم) بحدّة وإعادة تكرارها ثم استغراقه في بناء مشهد قديم لدلالة رؤيته، وإذا صح القول تبقى الطرائق محكمة ببناها الحركية، ومكوّنات النص سمات استعارية يخصّها الشاعر من منهجه، إذا افترضنا أنَّ العلاقة الدلالية بين الصورة الشعرية وتراكيب اللغة استعارات، أو كنايات تتجلّى كسلالم الموسيقى، فما أن نمسك بخيط الموضوع حتى نتفاجأ بنغمة شديدة محمّلة بإيحاءات جمالية تمثّل هوية الشاعر:

«لم يصهلِ الحصان ولم يهزل،

ولم تمخر السفن

فالبحارة غرقوا في سوراتِ مراكب

ظنّوا أنّهم هتفوا بذكرى فُقمةٍ أكلتْ طائراً هبطَ من كوكب..

فكأنما سالتْ موسيقى النجوم»

إنَّ المتأمّل الذي يصعد السلالم بمعية الأفعال المضارعة (تقارع، يغازل، يبطح، يفترس، يأكل) فلن يجدَ بداية للنهاية، هكذا لا يمكن اختراق حصن الشاعر المنيع دون تنشيط مولّداته، لسرقة شعلة بروميثيوس منه للهبوط من السلالم إلى قاع عميق يحوي أسراراً يقتضي التوغل في غوره والكشف عن خواصه لإحراز نجاح في رحلة معرفية:

«كأنَّ مياهَ الشلالِ زوابعُ صحراء

كأنَّ أرنباً بريّةً تقارعُ زلزالاً،

كأنَّ الأسدَ يغازلُ قطعانّ الحيّ،

فيبطح ضباعاً

ويفترس غزلاناً

ويأكل طيوراً على الشجرة»

كاتبة عمانية