ذاكرة قيروان النصف الثاني من القرن العشرين

2024-01-09

منصف الوهايبي

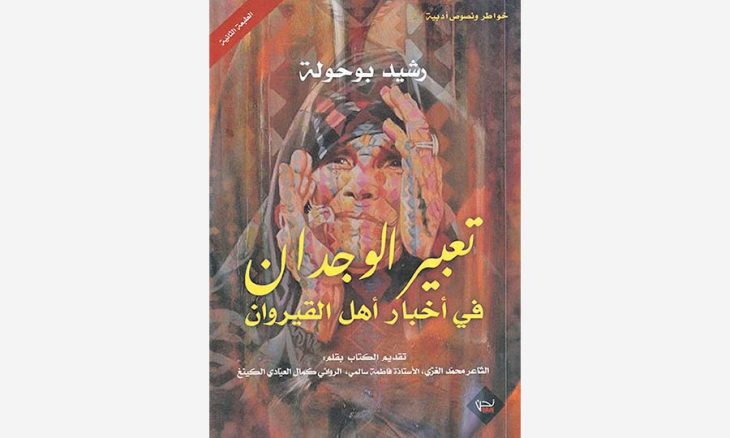

في كتاب رشيد بوحولة «تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان» تتحوّل المدينة إلى خطاب في الحبّ والهوية، مداره وهو المؤنس الممتع، على خبرة حبّ المدينة، وهي خبرة فردية؛ فمثلما يبدع أيّ منّا وحده، ويموت وحده، فإنّه يحبّ وحده. فلعلّ هذه»الذاتيّة» بأنساقها الإطلاقيّة، راجعة في جانب منها، إلى مقتضيات الخطاب السردي، الذي توخّاه رشيد في كلّ الفصول تقريبا. ونحن لا نسائل الكاتب؛ وإنّما النص الماثل للعيان. وهو نصّ يضعنا إزاء رؤية للقيروان «تونسية» في جانب منها، وقد تكون اجتماعيّة، أو نفسيّة في جانب آخر، وقد تكون سرديّة، أو ساخرة في جانبها الأغنى. مع إقرارنا بأنّ كلّ نصّ؛ لا يمكن أن يؤخذ من حيث هو وثيقة، وإنّما تاريخ حياة وعصر وجيل، أو حتى تاريخ حالة أو اعتراف. والسؤال هو: كيف تنتسج أحداث هذا الكتاب الذي لا أحبّ أن ألخّصه لكم، حتى لا أحرمكم متعة قراءته، واكتشاف عناصر التشويق فيه؟

هذا النصّ يغطي زمنيّة مطوّلة ويشتمل على شخصيات عديدة، لكنّ الكاتب يكتفي بوضع عدد محدود من الشّخصيّات في الصّدارة على أساس دورها الأساسيّ والمفصليّ في مجريات الحدث القيرواني. ولعلّ من أبرزها شخصيّة حسين القهواجي، الذي «يتحسّس الوجود ببراءة الأطفال» ويحتضن قلب المدينة، و»ففاني» الحاضرة في الزمان والمكان. قهوتها الصباحيّة.. رغيف خبزها اليابس.. فتيلتها المضمّخة بالزيت.. مرق الفول المصري مطهوّا على بابور الغاز.. فنّها في تقطيع «الحلالم».. وما الذي تبقّى غير رنين المهراس وحلقة البئر.. وصدى لطخة السطل فوق سطح الماء.. والحكايات المخبّأة في شقوق الجدران.. والعناكب التي تلطأ في زوايا السقف؟ جميل كلّ هذا.. ولعلّ الأجمل استحضار ألبير كامو في مطلع روايته الشهيرة «الغريب».. وهو مطلع يلوح مبذولا.. لكنّه أعمق وأدلّ على الموت الذي يختلس أحبتنا «اليوم ماتت أمّي.. أو ربّما البارحة.. لا أدري».

والحقّ أنّ رشيد ينقلنا بتؤدة من جميل إلى أجمل في «وصايا قيروانيّة إلى العروس» وهي تسع وصايا وليست عشرا.. فإلى عقدة «الطهّار» [الخاتن].. فإلى الريف القيرواني في الستينيات، وأوّل مدرسة في الجمهورية الحديثة.. فإلى «جمل برّوطة».. فـ»بحر المدينة» ويروى «أنّ أبا الطيب عبد المنعم بن إبراهيم الكندي: المعروف بابن بنت خلدون، هو ابن أخت الشيخ أبي علي بن خلدون الإِمام… وكان له حظ وافر في الحساب والهندسة، حكي أنه كان دبر جلب مياه البحر من ساحل تونس إلى القيروان، وسوقه خليجاً من هناك بنظر هندسي ظهر له فاخترمته المنية قبل نفاذ ما دبره. توفي سنة 435 هـ ـ 1043م؛ فـ»كائنات الذاكرة» من وزغ ونمل وصرصار وبقّ… فحسين القهواجي ثانية «حارس المدينة».. فـ»شخصيّة حميدة امرأة في جسد رجل».. فـ»رمضان بن زيتون قطّة» أطال الله في عمره، فهو من معالم القيروان.. فـ»مارتن هيدجر القيروان».. صورة الفقيد الراحل.. فسيدي عمر عبادة… فميزة القيروان ومزيتها في الحفاظ على الموتى أحياء.. يرحم بي فلان.. يرحم أمّي فلانة» حتى لكأنّ كلّ القيروانيّين أيتام.. ناهيك عن الزبراط.. والنقال.. والقرباجي.. وبوديسة.. والجنرال نجيب.

لأقل إنّ الكتاب يتمثّل في كلّ أقسامه عالم القيروان القديم أو الذي ولّى، وربّما لم يبق منه سوى وشم الذكريات العالقة بالكاتب؛ وهو يتخيّر منها ما يناسب هذه «السيرة» بل الكتابة نفسها. وهل يعرف الكتابة إلاّ الذين كابدوها ودُفِعوا إلى مضايقها؟ أليسوا هم الذين تعلّموا مرارة الصبر على الكلمة أو الجملة حتى تختمر، ليحوّلوها إلى عجينة لدنة سوداء أو زرقاء، حسب الحبر المفضّل لديهم. للكلمات سُبُل خاصّة وألوانٌ مختلفة، بل لها بيوت وطيئة أو تحت الأرض؛ وكأنّها تلوذ بها من وحشة السماء أو وحشيّتها. ذاك هو كتاب رشيد بوحولة، الكتاب الذي لا شبيه له في وصف القيروان وتصويرها، في كل ما قرأت عن القيروان شعرا ونثرا: زوربا اليوناني وهو ها هنا صورة من الطفولة والشباب والبحث عن الذات.. حيث الأزقّة نفسها.. والأمكنة نفسها.. وذكريات عن المدرّسين مثل أستاذة الفرنسيّة مدام لاكو.. ورواية «الغريب» لكامو..

والحرّية والحبل عند زوربا.. ورشيد يعرف كيف يشيح عن تلك الكلمات التي بشكل آلي، أو هي تصدر أصواتا رتيبة مثل مشية جندي في ثكنة مسيّجة، أو تطقطق مثل حوافر الدواب أو طقطقة عجلات الأخشاب على طرق الرومان، أو مثل عتيق الأسرّة، تلك التي كان يجلبها آباؤنا من أسواق الخردة؛ لتسقط عمدانها في الليل، ونحن في عزّ الحلم أو الكابوس.. والخردة كلمة فارسيّة تدلّ على ما صغر من الأمتعة وتفرّق.. يدرك رشيد كلّ هذا فيكتب لنا نصّا هو مزيج من شعر ونثر وإن لم ينتظمه وزن، وهو يوقظ الكلمات التي تخرد فيطول سكونها ويقلّ كلامها، في «ملء الحواس» وكأنّه ينحت في الصخر.. وفي «تيك تاك» حيث الكتابة أشبه بلعبة الخذروف.. وفي «معذرة سيّدتي».. فالمدينة مدينتان.. قيروان الأسوار.. والقيروان التي لا تزال طيّ الغيب.. والكلمات في الأدب عامّة، بعضها لؤلؤ خريد لم يثقب، وبعضها ينكمش كالأرانب أو هي طرائد؛ وعليك ان تكون مثل صديقنا رشيد «فارس الحرف».. نبيّ الحروف في السهوب.. صيّادا ماهرا حتّى تدفعها إلى الخروج من جحرها أو وكرها.. ويا ويحك إذا أخطأت المرمى؛ فقد تتلاوى عليك كما تتلاوى الثعابين على بعضها بعضا، أو تستدرجك إلى حتفك.. غير أنّ الكاتب/ الشاعر، ولا أتردّد في أن أخلع عليه هذه الصفة، يستدرجنا إلى «خبز القبور» وجامع التوفيق والجناح الأخضر (مقبرة قريش بالقيروان) إلى الموت الذي يصنع الحياة ويضفي عليها معنى.. و»نزق» الصبي الذي يلتقط الفرنكات من مشكاوات القبور، ويقتلع الشموع.. ويقطف شقائق النعمان التي يسمّيها أهل فلسطين «جراح الحبيب».. والأقحوان وأزهار الكاليبتوس الصفراء.

في كلّ كتابة، ثمّة كلمات تتدحرج مثل كرة البولينغ، لكن الكاتب الذكي مثل بوحولة.. يعرف كيف يجري بها إلى مستقرّها.. في ّسيف بن ذي يزن».. وفي «الوجه الآخر».. إثر مشاهدة فيلم «السراب».. وحكاية التهامي والهذيلي.. وعالم النساء.. في كلّ كتابة.. ثمّة كلمات تزدرد كلمات، ثمّ لا تلفظ إلاّ نفسها.. وكلمات لابدّ أن تضغط عليها حتى يطفر الحبر منها؛ لكنها قد تتورّم قليلا أو كثيرا.. وتقضّي الليل كله، وأنت تبحث لها عن مرهم في صيدليّة ابن منظور لتطلي به جرحها.. وقد يكشّ ابن منظور في وجهك؛ لأنّك نغّصت عليه نومته الأبديّة. ثم تتذكّر أنّهم اقتلعوا لسانه بالملقط وقدّموه للكلاب؛ فهو منذ تلك اللحظة مصاب بالحُبسة مثل حكاّم العرب عاجز عن الكلام.. وها هو «لسانه» اليوم أشبه بشواهد القبور.. غير أنّ درس الفلسفة الذي يستحضره رشيد في ذكرى صديقنا وزميلنا محمّد أبو هاشم محجوب عام 1975.. يعلّمه كيف يميّز بين خطاب الانفعال، أو الوجدان، وخطاب الإدراك، وخطاب المفهوم..

أقرأ وأستمتع في كل فصل من هذا الكتاب القويّ الحيّ النابض.. وأتخيّل الكاتب وهو يجلس الى مكتبه ثانية وثالثة.. يقوّم جملة محدودبة.. ويشدّ قامة أخرى تكاد تنكفئ.. في «رتج المدينة وباب القدّة».. و»صمار الحشايا».. والنعال لمواصلة الرحلة والسفر.. بكل ما يستشعره من غربة الروح والنفس، أو هو يخلع عن استعارة نظّارتها البلاغية السميكة.. في «قرمش تزهى.. بطلّ تنعس».. و»دبّوس الغول».. عجينة الحلوى المشدودة إلى عود خشبي.. أو هو يحرّر كناية من أسر المتنبي.. في صورة الرسام العظيم بول كلي، الذي زار القيروان عام 1914 ورسمها في لوحات كانت نقلة نوعيّة في تاريخ الرسم في أوروبا.. حتى إذا استوى له النص.. عاد بنا إلى «شجرة النسب» حيث نعرف أنّ عائلة آل بوحولة تتحدّر من أصول أندلسيّة.. وعنذئذ لا غرابة أن «تشعل أصابعك شموعا» وتتذكّر الموسيقار الشيخ حمّودة الزرقاء.. والعائلات العريقة ومهنها.. وشواغلها.. وانتشار المالوف والموشّحات.. وحكايات عالم الإنس والجنّ.. وساعي البريد أمين السرّ وحامل الأخبار والبشائر والخيبات.. و»كفتاجي عروم» الأكلة القيروانيّة أو «الكسكروت المقلي الشهير.. وأسياد المدينة.. وجداريّة معهد ابن رشيق.. والرسّام الحروفي خالد ميلاد.. وورق البردي الفرعوني.. و»كرونوس المدينة.. محيي الدين».. والحنّانة أو مزيّنة العروس والنساء عامّة.. ومحطّة القطار «لنقار» التي ذهب الزمان بها في ما ذهب.. وذكريات عن الكتّاب الذين ألهمهم القطار مثل كافكا وباكوفسكي.. وغوته. وأنشتاين.. وأجاثا كريستي.. وقصّة الحايك رداء القيروانية.. وهو ليس النقاب.. وحمّام الزغبار و»غنجو المجلس والقبو»..

هذه كلمات لها عطْر الضوء.. ولنا منها ذكرى لطخات الحبر على الأبواب.. في شهر يونيو/حزيران.. عندما تكون العطلة الصيفيّة قد هلّت شمسها.. وبدأ الأزرق يلمّ على مهل شمْل سطوح المنازل.. ونحن نتهيّأ لنركض حفاة تحت سقف من ريش النوارس.

كاتب تونسي