«تغريبة القافر»… الحياة العُمانية ورحلة البحث عن الماء

2023-06-20

سفيان البراق

يحتلُّ الماء مكانةً أسنى في حياة الإنسان، وقد أقول جازماً إنّ هذه المكانة لا تكاد تنتهك، لكون هذا العُنصر الحيويّ هو الذي يمكّن الإنسان من استئناف حياته. أدركتُ هذه المكانة بحصافة وأنا في مرحلة الصبا، بعدما عاينتُ التحوّل الذي يطرأ على حياة الأهالي في المدشر، حيث تتبدّد ملامح الفرح والسعادة، كلّما غاب المطر، لتحجز المشاعر السيئة مكانها في نفوسهم باقتدار.

ولعل الخوف كان رائدها؛ إذ عنى غياب المطر لهم، وما زال، غياب كلأ المواشي، وقفر الأرض، وتراجعا جليا لأثمنة المواشي في الأسواق، وكسادا اقتصاديا واضحا في المعاملات التجارية. وكلّ هذه التفاصيل يتنبّه إليها النّاس هناك بحذاقة، لكونهم سبق أن عاشوا ظروفاً سيئة بسبب انقطاع المطر. يشكل المطر في المداشر المنبع الأوّل للحياة، وذلك يتضحُ بجلاءٍ كبير بعد التمعن في وجوه النّاس، وهم مغتبطون، كلما هطل المطرُ كشلالٍ هادر، يحتلُّ الرّيف بغديره، ويؤجج مشاعر الحبور في داخلهم؛ إذ إنّ هطوله، مرادفٌ للفرح والحياة عند سكّان الأرياف.

بعد أن انتقلت اضطرارياً إلى المدينة، وعشت فيها ردحا من الزمن، فوجئت بعدم الاهتمام الواضح بالمطر من طرف سكّانها، وقد لا أبالغ عندما أقول إنّهم لا يكترثون لانقطاعه البتة، نظرا لأنّ الحياة عندهم لا تتوقف عليه، وقد يحسون نسبياً بأهميته عندما تشهد أثمنة المواد الغذائية ارتفاعاً طفيفاً. والأنكى من ذلك أن نُضرة المناطق الطبيعية فيها قد لا يطالها الأفول طيلة السنة تقريباً، نظراً لغنى المياه الجوفية، عكس المداشر، خاصة في جنوب المغرب، التي استُنزفت فيها الفرشة المائية بشكل فظيع، وباتت الآبار هناك ملاذاً للمُهملات، بعد أن كانت مصدراً للحياة في زمنٍ ولّى.

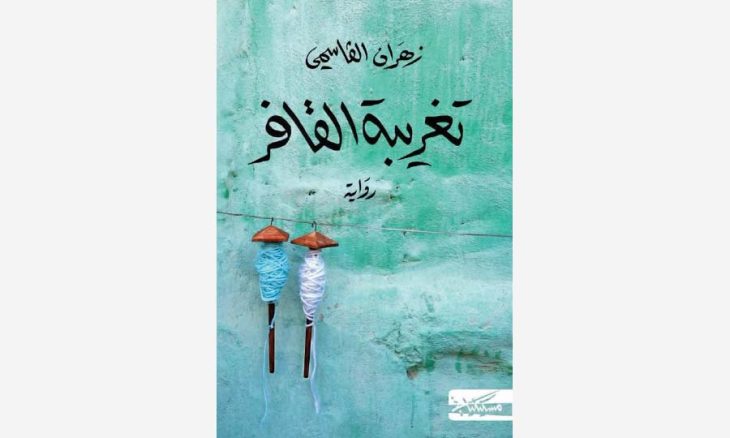

كُتبت رواية تغريبة القافر بلغةٍ رائقة تحاشت التكلّف قدر الإمكان، لتزجّ بالقارئ في دواليب المتعة، وهي للكاتب العماني زهران القاسمي، وقد صدرت عن دار مسكلياني، في طبعتها الأولى سنة 2021. وقد حظيّت هذه الرّواية بدخول القائمة القصيرة لجائزة البوكر خلال السنة الجارية. اشتبك صاحبها مع معضلة ندرة الماء، والتأثير الذي لحق الإنسان العماني على وجه التحديد جراءها، والعربي بصفةٍ عامة. لكون هذه المادّة الحيوية ما فتئت أن أَشكَلَت على الإنسان، واستحوذت على تفكيره، وهيّجت كومةً من الهموم في داخله، إذ كلّما شعر بتضاؤلها إلا واستولى عليه الخوف والقلق.

اتكأ صاحب الرّواية على مادّة حكائية كان الماء رحاها. يعدُّ القافر (سالم) في هذا النص شخصيةً مثالية ومبتكرة وأقرب إلى الحلم؛ إذ إنّ هذا الشّخص يتمتّعُ بميزة فريدة وهي أنّ له القدرة على سماع صوت الماء، الذي يُشنّف الأذن ويسافر بالإنسان إلى عوالم الغبطة، في باطن الأرض، وهذه السمة مكّنته من تبوّؤ مكانة مرموقة في المحيط الذي يعيش فيه، حيث إنّ النّاس ما انفكوا يستعينون به لمعرفة مواطن الماء في جوف الأرض.

إنّ براعة الكاتب تكمنُ أساساً في ربطه بين القافر واستثنائيته، والطريقة التي ولد بها؛ بعدما عُثِر على والدته (مريم بنت غانم) في بئرٍ عميقة بعدما انتصر عليها هازم اللذّات، وأُخرج من بطنها حياً، ليستنشق هواء الوجود وقد اتّشح باليُتم. هذا الرّبط الظريف بين مكان الولادة وسمة القافر، يستحقّ الكاتب عليه وافر الإشادة والتنويه. يُسلّط الكاتب الضوء على المشاكل التي يعانيها سكان بعض الأرياف (المسفاة نموذجاً) في سلطنة عمان، التي ينقطع عنها المطر لشهورٍ طويلة، وذلك راجعٌ بلا شك، لموقعها الجغرافي، ومناخها القاسي، الذي تلعبُ فيه الشّمس اللافحة دوراً محورياً، ولا شك في أنّ تأخر هطول المطر يفضي إلى مأساة كبيرة خاصة لدى سكان المناطق الجبلية -الريفية، الذين دأبوا على التنقل والترحال وهم يتقفون أثره بحثاً عن دبيب الحياة. حضر الماء في هذا النص الرّوائي كشرطٍ أساسي لاستكمال الحياة، ويعدُّ أيضاً الأمنية الأكثر حُضوراً في نفس الإنسان العُماني القديم، الذي أدركَ أهميته القصوى في تكوين حياته، مهما بدت عادية وبسيطة.

وعلى الرغم من واقعيّة هذا النّص المتمثلة في أزمة شحّ المياه، إلا أنّها غاصّة بتمثلات الأسطورة التي تبدّت بشكلٍ واضح من خلال شخصية أمّ القافر، التي كانت كلّما هاج الصداع برأسها تلجأ إلى إغراق رأسها في الماء، حتى يخفّ ويتلاشى. السمة الثانية تتجلى في شخصية القافر؛ إذ من المستحيل أن يوجد شخصٌ في بقعة من بقاع الأرض يسعد بهذه القدرة لمعرفة أماكن الماء، وكان يجتاحها الفرح لهذه القدرة الإعجازية التي انفرد بها. والسمة الثالثة تكمنُ في إخراج القافر من بطن أمه حياً بعدما لفظت أنفاسها الأخيرة.

نجح الكاتب، في المزج بين الواقعي والأسطوري في هذا النّص بدربةٍ لا تخفى على المتلقي، إذ يُقحم القارئ في هذه العوالم المتشعّبة، دون أن يستطيع الأخير تمييز الواقعي من الخيالي إلا بعد تدبر وإمعان كبيرين. كما أنّ اللغة الرشيقة التي كتب بها نصّه، والتي يتوارى خلفها شاعرٌ ناثر، مليحُ العبارة، بَيِّنُ الإشارة، دون فذلكةٍ لغويةٍ تجعلُ التأفُّف مستأثراً، والتبرُّم غالباً على القارئ، جعلت النّص مكتملاً: سرداً ولغةً.

شهدت هذه الرّواية إذن حضوراً بارزاً للعُنصر العجائبي، الذي حاولتُ إبرازه، كما اتّصفت بطغيان المفردات المتسلّلة من قاموس الحزن والألم والحسرة والخيبات، وحضر الأمل في المقابل؛ لأنّ رحلة البحث عن الماء هي تتويجٌ للشعور بالأمل، إذ إنّ القافر وبقيّة الناس ينتابهم الأمل في تلك الرحلة الشاقة والمنهكة، وأماني العثور عليه تستبدُّ بنفوسهم. أستحضرُ في هذا الباب عبارةً متأرجحةً بين الجزالة والعذوبة، أجدها أدق تعبيراً في وصف الأمل الذي كان ينتابهم في ذلك المشاق، وقد وردتْ في كتاب القيرواني المكنّى بـ»زهر الآداب وثمر الألباب»: «الأملُ رفيقٌ مؤنسٌ إنْ لم يُبَلِّغكَ فقد ألهاك» (شرحه علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، ط 1، 1953).

هذه الرّواية هي احتفاءٌ حقيقيٌّ بأهمية المطر، الذي لا يعرفُ أهميته القصوى في تشكيل ملامح الحياة سوى أولئك الذين عاشوا بعيدين عن الحواضر، مستبسلين أمام قسوة الطقس، يجابهون وعورة الأرض، وما تركوا مكاناً إلا واحتلوه وكلهم أملٌ في استمرار حياتهم المضنية. أعتقد اعتقاداً جاداً أنّ هذه المأساة التي عاشها جزءٌ كبيرٌ من الشّعب العماني في ظلّ جفافٍ قاهرٍ تنطبقُ على أجزاء كبيرة جداً من الرقعة العربية، خاصّة تلك المناطق التي فيها صحارٍ كبيرة، وقفارٌ تغيبُ فيها شروط العيش الكريم. مكّنتني أحداث هذه الرّواية، رغم عجائبية جزء كبير منها، من استعادة سيلٍ هائل من الذكريات المؤلمة التي انهمرت على رأسي دَفعةً واحدة، وذلك راجعٌ إلى تلك التراجيديا التي عاصرتها عن قرب خلال السنوات المنصرمة، وما زالت عقابيلها تتبدّى لحد الآن، إلى درجة أن أصبحت جلّ الأرياف في جنوب المغرب شبه مهجورة، وأخرى أضحت قُرى نومٍ فقط.

لم أجد عبارةً قويمة، ولم أجد بيانها بليغا، وعرضها حكيما، إلا تلك التي جاءت في رباعيات جلال الدين الرّومي المعروفة، التي بيّن فيها بروعة اللفظ منزلة الماء عند القدماء، إذ قال: «ذرّة في الهواء وفي السّماء كلها عندنا رياضٌ وبساتينُ تفاحٍ، رغم أنّ الذهب في عروق المنجم، فإنَ كلّ قطرةٍ طلسمٌ فيها بحرُ عُمان» (تحقيق: علي عيسى العاكوب).

كاتب مغربي