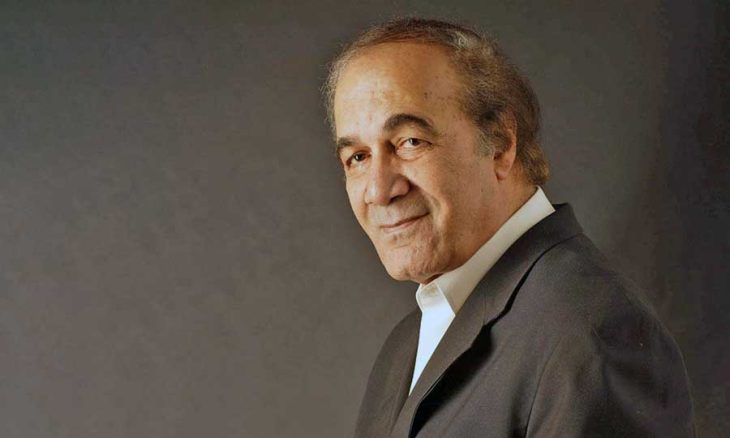

محمود ياسين ممثلاً مسرحياً: الحضور الجسدي وصوت الروح الشاعرة

2022-02-24

مروة صلاح متولي *

مروة صلاح متولي *

لم يكن محمود ياسين شاعراً ينظم الشعر، إلا أن روحه كانت شاعرة، حلّت في جسد حالم، فمنحته الحساسية الفنية الدقيقة، وانطبعت سماتها على صوته، فأخذ ينطق الكلمات، كما لو أنها بضع من قصائد، ومن هذه الروح وتجلياتها، خُلق الفنان وتكون وجدانه، وكان فنه التمثيل، الذي دفعه إلى البحث عن مكان ينتمي إليه بالفطرة، ولا بد له من الوجود فيه، والوقوف على خشبته.

وفي زمن صباه لم يكن البحث مضنياً عن هذا المكان الذي هو المسرح، فهناك حيث نشأ في بورسعيد، تلك المدينة الساحلية الصغيرة الجميلة، وجد نادي المسرح، ومسرح نادي العمال، ومسرح رمسيس، الذي سمي على اسم مسرح يوسف وهبي، ولا علاقة له به. كما لاقى هو ورفاقه ترحيباً، وتقبلاً لصبية كانوا لا يزالون في المرحلة الثانوية، يؤلفون عروضهم المسرحية، ويمثلونها ويخرجونها بأنفسهم، كما يروي محمود ياسين بصوته في البرنامج الإذاعي «حديث الذكريات». وبمرور الوقت كبر العمر، ومعه كبرت الموهبة، وصارت بحاجة إلى مسرح أكبر وجمهور أضخم، فبدأ يبحث من جديد، عن ذلك المكان الأول والطبيعي، الذي يرتبط به وجوده، لكن في مدينة أكبر بكثير هذه المرة، تكثر فيها المسارح، وتقل فيها الفرص إلا للموهوب حقاً، الذي يعمل بدأب من أجل الوصول إليها.

أتى محمود ياسين من بورسعيد متأهباً، جاهزاً للوقوف على أرقى مسارح القاهرة، ورغم ذلك كانت البداية من خلال أدوار صغيرة جداً، ومشاركات قصيرة، وظهور خاطف في عرض هنا أو عرض هناك. ليصعد نحو النجومية، بتدرج منطقي وتأن واثق، وكانت أهم الخطوات الكبرى الراسخة، مع المخرج السينمائي حسين كمال، الذي كان في الوقت نفسه مخرجاً مسرحياً مرموقاً، على المستوى ذاته من الجودة الفنية والإتقان الماهر. وكما قدمه حسين كمال وصنع نجوميته المسرحية، كان هو أيضاً من ذهب به إلى السينما، التي عشقته واستحوذت عليه تماماً لسنوات طويلة، عاد بعدها إلى المسرح، ليوازن قليلاً بين حضوره السينمائي وحضوره المسرحي، وكما هي العادة المحزنة، فإن القليل جداً من أعماله المسرحية المسجلة، هو المتاح بشكل كامل، بالإضافة إلى مقتطفات وأجزاء من بعض العروض الأخرى، وأول ما يبدو ملحوظاً لافتاً للانتباه، عند مشاهدته في هذه المسرحيات، ومتابعة أدائه التمثيلي، هو أن الصوت الذي يعد أخطر وأهم ما يملكه، ويعتمد عليه كممثل، حتى يكاد البعض يخطئ، ويختزل موهبته الهائلة في صوته.

وإن كان لا يمكن إنكار أن له البطولة والتصدر أحياناً، هذا الصوت يظهر على المسرح، كموهبة من بعض مواهبه، وأحد عوامل الجذب الأخرى، له تقديره ومكانته العظيمة بلا شك، لكنه لا يطغى على بقية قدراته، ولا يلغي حضوره الجسدي، وحرارة الشعور، وتعبيرات وجهه الدرامية، ونظرات عينيه العميقتين، وتواصلهما مع الفراغ بشكل مخيف أحياناً، عندما يسلمهما إلى بعض مناطق اللاوعي في نفسه. كما أن الجسد الحالم الذي يبدو مرهفاً شاعرياً، في أغلب أفلامه السينمائية، تتجلى على المسرح مظاهر قوته، وإلى أي مدى يمكن أن يكون حاداً عنيفاً، سريعاً متوتراً، ينتظم إيقاعه بالتزامن مع انفعالاته اللحظية.

تفوق الموهبة

ومحمود ياسين من الممثلين الذين يعتمد فنهم على الموهبة الخالصة، فهو لم يذهب إلى أكاديمية الفنون، ولم يدرس التمثيل في معهد الفنون المسرحية، لكنه كان الأشد اتباعاً للقواعد الكلاسيكية في الأداء. والأكثر تفوقاً وسط معاصريه، في إجادة اللغة العربية، وأجمل المتفننين في إلقائها، بروعة تتخطى ممثلين أكاديميين، درسوا الإلقاء، وتعلموا فنون القول بطرق منهجية. فلغة محمود ياسين كالضوء، ينير الشخصية التي يجسدها، ولا شك في أن صوته من أهم محفزات الخيال لدى المتلقي، وليس هناك أوضح من سلامته التامة، لفظاً وتعبيراً وإيقاعاً، ولا أقوى تأثيراً من نبراته الرنانة ووقفاته الحازمة، وبالإضافة إلى السينما والتلفزيون والإذاعة، يُظهر المسرح جوانب أخرى من فنه التمثيلي، قد تكون الأدق والأكثر حساسية. فالمسرح كاشف للممثل، وفيه يكون لكل لفتة، وإشارة، وإيماءة خاطفة، ما تقوله وتفصح عنه وتدل عليه، من عناصر التمكن والاقتدار، أو مواطن التردد والإخفاق. وعلى الخشبة لا يخفى شيء أمام المتفرج، حتى التنفس، سيبدو متى يكون قوياً منتظماً، ومتى يضعف تأثراً من سرعة الحركة، أو قوة الانفعال على سبيل المثال، وإن حاول الممثل عدم إظهار ذلك.

من أقدم المسرحيات المسجلة، بالأبيض والأسود لمحمود ياسين، التي من خلالها يمكن الاطلاع، على بعض من ملامح أدائه المسرحي. هي مسرحية «ليلى والمجنون» لصلاح عبد الصبور، وفيها يلعب دور ممثل اسمه سعيد، فهو إذن يمثل أنه يمثل، في مسرحية داخل مسرحية، وينتقل من الخيال أثناء التدريب في البروفات، حيث يلعب دور المجنون، إلى الواقع حيث يكون الممثل سعيد، الذي يحب الممثلة التي تشاركه البطولة، واسمها في الواقع ليلى أيضاً. والمسرحية فيها الكثير من الشعر، سواء كان شعر صلاح عبد الصبور، أو شعر أحمد شوقي، ومحمود ياسين يلقي شعر هذا وشعر ذاك، وتتحقق المتعة للمشاهد في الحالتين. وهو يردد أشعار شوقي بأكثر من طريقة، كما يوجهه المخرج، ويرشده إلى الأسلوب الملائم للعرض، ثم يلقي مقطعاً من مسرحية «مجنون ليلى» لشوقي، ويردد تلك المجموعة من الأبيات التي يبدأها بقول: «تعالي نعش يا ليلى، في ظل قفرة من البيد لم تنقل بها قدمان» إلى أن يختمها بقول: «منى النفس ليلى، قربي فاك من فمي، كما لف منقاريهما غردان، نذق قبلة لا يعرف البؤس بعدها، ولا السقم روحانا ولا الجسدان، فكل نعيم في الحياة وغبطة، على شفتينا حين يلتقيان، ويخفق صدرانا خفوقاً، كأنما مع القلب قلب في الجوانح ثان». مع كل بيت من هذه الأبيات، يقترب البطل من حبيبته أكثر، وتزيد سرعة الإيقاع، عندما يمسك بيديها ويضمهما إلى صدره، فيشيع التوتر، ويبدو كأنه يخلط بين الواقع والخيال، وأنه على وشك أن يقبلها.

حقبة الهزيمة

ومن خلال شخصية سعيد، يلعب محمود ياسين دور شاب بائس محبط، في حقبة الهزيمة والكبت وانعدام الحرية والحياة، لا يستطيع حتى أن يتنفس من خلال الفن، الذي يتدخل فيه زعماء الدنيا وعباقرة الكون، بالمنع والحذف والرعب. فكان محمود ياسين متوتراً طوال الوقت، في البروفات عندما يلعب دور المجنون، أو في الواقع المسرحي عندما يلعب دور سعيد، في لحظات الغضب وكذلك في لحظات الحب، حيث يكون في صراع مع شعوره بالشك والغيرة على حبيبته. هذا الشكل من الأداء فرضه عليه النص المسرحي، وطبيعة كلمات صلاح عبد الصبور، وقد تأثر بها محمود ياسين، وشعر بقسوتها الجارحة والصادقة أيضاً، فكان يلقيها محملة بالمزيد من الألم والشعور بالقهر والعجز. ومن المشاهد المؤثرة تلك التي يقول فيها: «ليلى، إني رجل مرهق، جاوزت العشرين ببضع سنين. لا وجهي، بل أعصابي، وخيالي ودمائي، إني أحياناً أنظر في المرآة، فلا أبصر نفسي، بل أبصر مخلوقاً معروقاً هرماً، تتوكأ كتفاه على أقرب حائط. ليلى، إني أتعلق من رسغي في حبلين، الحبلان صليبي وقيامة روحي، الحرية والحب، والحرية برق قد لا يتفتق عنه غيم الأيام الجهمة، برق، قد لا تبصره عيناي، وعينا جيل متعب. لكن الحب يلوح قريباً مني، ليلى، هل تدرين ما معنى أن يمنح رجل امرأةً قلبه؟ رجل مثلي جاف كالصبار، لا يملك إلا هذه الزهرة».

وفي مسرحية «الخديوي» التي ألفها فاروق جويدة، وأخرجها جلال الشرقاوي، وعُرضت على المسرح القومي في بداية التسعينيات، يلعب محمود ياسين دور الخديوي إسماعيل، ويُظهر بعض جوانب شخصيته، كيف عرف الحب، وامتلأ زهواً بما حققه على أرض مصر، وكيف ذاق مرارة السقوط والفشل وتحطم كل شيء. في هذا العمل يستمتع المرء حقاً بتمثيل محمود ياسين، ويندمج معه في جميع ألوان الأداء، سواء في موسيقى إلقائه لكلمات فاروق جويدة الشاعرية، أو استجابته للمسات جلال الشرقاوي السياسية الساخرة، ورؤيته الواقعية إلى درجة مرعبة.

ويبدع محمود ياسين في مونولوغاته الفردية، عندما يكون وحيداً على خشبة المسرح، و في حواراته مع ابنته الأميرة فاطمة، التي يبوح لها بمخاوفه وأفكاره، الكامنة داخل نفسه، وهي تمثل الشخص الآخر أو «المؤتمن» في الدراما القديمة. ومنذ اللحظات الأولى في الخديوي، تظهر قوة هذا الفنان المسرحي، حيث يثير المتفرج، ويشيع في نفسه الحماس للمتابعة، ويتنوع الأداء الحركي في هذا العمل، بشكل كبير ومُجهد، من الرقص وضرورة التحدث، وإلقاء بعض المقاطع أثناء هذا الرقص، وهذا يتطلب الموازنة بين الكلام والحركة، والفصل بين إيقاع الصوت وإيقاع الجسد، فالجسد يتبع الموسيقى، والصوت يتبع الكلمات. إلى كثرة الصعود والهبوط في حركة سريعة متوترة، إلى النوم على الأرض، والدوران في أرجاء المسرح. ثم تغير شكل الجسد تماماً، بعد تعرية نصفه الأعلى، حيث تباع ملابسه في المزاد، عندما يغرق في كارثة الديون، فينحني الجسد، ويكاد يلتف حول نفسه يحميها ويضمها بذراعيه.

الأداء الصوتي

وكذلك الأداء الصوتي في هذه المسرحية، لا يسير في تطوره على وتيرة واحدة، لكنه جميل وممتع للغاية طوال الوقت، ومن المقاطع الرائعة التي يلقيها الخديوي، وهو يغازل إحدى عشيقاته، أو يغازل القاهرة من خلالها، ويفيض صوت محمود ياسين حباً وغراماً حين يقول: «إني لأعشق في جمالك، في عيونك، كل سحر القاهرة، القاهرة، عشقي الذي يسري دماءً في كياني. القاهرة، النيل والأهرام، رائحة البخور على ضريح السيّدة، عطر الحسين، ومآذن الصلوات، والقداس، والفجر المسافر في الأفق. القاهرة، إني أحب النيل في شفتيك، وأحب صدق الناس في عينيك». وبحزن شديد يقول الخديوي إسماعيل في النهاية، وهو يعبر عن خوفه من الزمن، ومن أن يقال إنه باع البلد، ويعترف بأنه أخطأ في حلمه، لكنه «أحب هذه الأرض حباً فوق ما عرف البشر» فيقول معبراً عن المزيد من مشاعره العظيمة، ويلقيها محمود ياسين بصوت شجي مؤثر صادق: «كل البلاد رأيتها وعرفتها، لكنني والله أشهد، ليس في الدنيا بلاد مثل مصر الغالية. مهما شربت سوف يبقى النيل دوماً غايتي، وأمام باب الست، في قبر الحسين، تطوف دوماً مهجتي، هذه وربي كعبة الأوطان، مهما تراءت في عيون القلب أوطان، سيبقى نور عيني في سماء القاهرة».

أما مسرحية «عودة الغائب» التي قدم من خلالها فوزي فهمي، رؤيته الخاصة، وتصوره عن مأساة أوديب لسوفوكليس، أوديب الذي كتبت عليه الأقدار من قبل مولده، أن يقتل أباه الملك ويتزوج أمه، ولما علم الأب الحقيقي بما تخبئه له الأقدار، من خلال تنبؤات العرافين، حاول الهروب من القدر، وقرر التخلص من الرضيع، لكن القدر منع الشخص الذي أوكل بالمهمة من إتمامها، وتبناه ملك آخر. ولما كبر أوديب وصار فتياً، علم هو الآخر بما تخبئه له الأقدار، من خلال تنبؤات العرافين، فحاول أن يهرب من هذا القدر الفظيع، وغادر كورنثة متجهاً إلى طيبة، ظناً منه بأنه بذلك قد ابتعد عن أبيه الذي لا يريد أن يقتله، وعن أمه التي لا يريد أن يتزوجها. وفي طريقه قتل رجلاً، لم يكن يعلم أنه الأب الحقيقي، وعندما وصل إلى طيبة تزوج الملكة امرأة القتيل، ولم يكن يعلم أنها أمه الحقيقية. وهكذا نفذ تماماً ما تريده الأقدار، في الوقت الذي كان يظن أنه تحداها وفر منها هارباً.

التزم فوزي فهمي بالحكاية الأصلية، لكنه غيّر نهايتها، فلا يفقأ أوديب عينيه، عندما يكتشف أن زوجته جوكاستا هي أمه، ولا تقتل جوكاستا نفسها عندما تعلم أيضاً، كما أنهما يكتشفان الحقيقة في الفصل الأول من المسرحية، لا في نهايتها، لكنهما يخفيان الأمر عن الجميع، ويتطهران، ويعودان ابنا وأمه، تجمعهما مشاعر الحب والحنان البعيدة عن أي اشتهاء آخر. ثم يخوض أوديب معركة الديمقراطية، والتحرر من الجهل والسلطة الدينية، في مسرحية مليئة بالإسقاطات السياسية المعاصرة. وفي هذا العمل يحيا محمود ياسين حياة أوديب على المسرح، وينغمس تماماً في حالته العقلية والشعورية، ويماشي التطور الفكري والوجداني للشخصية. ويتميز كممثل بمقوماته الفنية، ويتفرد كثيراً بتلك القوة المحركة في داخله، التي تمنحه الثبات والتوازن، على الرغم من الانطلاق الخيالي الشعوري الجامح، حيث يعتمد على الخيال، أو الاندماج في الإيهام التخييلي.

فهو يضع نفسه في حالة أوديب النفسية، ويسلمها لأفكاره وشطحاته، فتتسرب المشاعر كومضات باهرة، من عينيه الشاخصتين، ومن نبرات الصوت، ومختلف الإشارات والإيماءات. وكان محمود ياسين يدمج تحليل النص، مع المحفزات الداخلية والفهم العاطفي للمأساة، وكثيراً ما كان يلجأ إلى بعض مناطق اللاوعي في نفسه، كما يبدو وحيداً أغلب الوقت، لا يركز بشكل كامل على الممثل الآخر، أو على المجموعات من حوله. وكان يخضع للتأثير المأساوي للعقدة الدرامية، وما أبلغ انفعالاته القوية المشحونة بالطاقة، التي تأتي في دفقات، عندما يدرك عمق تورطه في الكارثة والخطيئة الكبرى، وانهياراته الجسدية العنيفة. وفي لحظات معينة يبدو مخيفاً، بنظرة عينيه وصوته، ومن هذه اللحظات، تلك اللحظة الرهيبة التي يقول فيها: «موحش أنت أيها المجهول، وفي مثل لون الخيانة أسود». ومن أقوى ما يلقيه، معبراً عن أفكار أوديب، وهو يخطب في الجموع من أهل طيبة، ليحثهم على أن يخوضوا معه معركته ضد الزمن وضد القدر، فيقول: «لم إذن تبيد الآلهة المدينة كلها؟ أجيبوني، أليس العقاب في الشرائع لمن ارتكب الخطأ؟ أين العدل هنا؟ هل يمكن أن تساوم الآلهة؟ إذا ما تمطى الملعون في المدينة كلها، فهل تعجز الآلهة عن أن تحاصره؟ أمن العدل أن يحيق بكم كل هذا العذاب من أجله هو؟ أرواح شعب طيبة المسفوك دمه، لا يمكن أن تُدفع عقاباً له، وإلا فآلهتنا إذن ظالمة».

*كاتبة مصرية